Adriana Isabel Vargas Méndez1*

Miguel Ángel Bartorila1

1Universidad Autónoma de Querétaro, México1

El sentido de comunidad es un elemento clave de la cohesión social que suele asociarse con la resolución de necesidades comunes que surgen de compartir un mismo espacio, cuyos habitantes manifiestan modos de vida que influencian el sentido de comunidad. Sin embargo, en la actualidad el crecimiento urbano ya no es a través de los barrios populares, sino de fraccionamientos cerrados. Este artículo presenta resultados parciales de la tesis El sentido de comunidad en el barrio Temezcuitate y el fraccionamiento Villas de Guanajuato, desarrollada en la maestría de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Querétaro. Se identifican las características que fortalecen el sentido de comunidad a través de una investigación morfológica y social. Esta comparación se realizada mediante esquemas espaciales concluye que el rescate del sentido de comunidad implica abrir la ciudad, para que los elementos físicos del espacio urbano, como la porosidad posibiliten una mayor cohesión del tejido social.

Palabras clave: barrio, fraccionamiento cerrado, Guanajuato, modos de vida, porosidad urbana, sentido de comunidad.

The sense of community is a key element of social cohesion that is usually associated with the resolution of common needs that arise from sharing the same space, whose inhabitants manifest ways of life that influence the sense of community. However, at present, urban growth is no longer through popular neighborhoods, but through gated communities. This article presents partial results of the thesis El sentido de comunidad en el barrio Temezcuitate y el fraccionamiento Villas de Guanajuato, developed in the Master in Architecture of the Autonomous University of Queretaro. The characteristics that strengthen the sense of community are identified through a morphological and social research. This comparison is made through spatial schemes and concludes that the rescue of the sense of community implies opening the city, so that the physical elements of the urban space, such as porosity, enable a greater cohesion of the social fabric.

Keywords: neighborhood, gated community, Guanajuato, lifestyles, urban porosity, sense of community.

La relación entre los modos de vida y la materialización del entorno construido puede restringir o promover el sentido de comunidad. Dicha noción nos sirve para realzar el valor de los barrios urbanos y cuestionar la crisis de los conjuntos residenciales cerrados. Por una parte, el barrio como lugar predilecto y espacio compartido es muestra de una ciudad abierta y porosa. Por otra, a consecuencia de la racionalidad moderna, la degradación del libre mercado, las consecuencias ambientales y la segregación urbana del modelo neoliberal, los conjuntos cerrados de vivienda en México se reproducen con éxito desmedido.

Las trasformaciones culturales en las metrópolis latinoamericanas abren nuevas reflexiones sobre el modelo urbano disperso e incompleto; rescatar los valores involucrados en dichos procesos ayuda a comprender y contrastar diversos modos de vida. El caso de la ciudad de Guanajuato en el Bajío, esta evidencia el fenómeno global a una escala poco estudiada: el barrio y el fraccionamiento cerrado. El presente ensayo explora la realidad de ambos a través de una perspectiva conceptual breve pero crítica basada en el sentido de comunidad, que fundamenta la cohesión social pretendida para nuestras ciudades.

Entre los contrastes en los modos de vida, por ejemplo, se muestra la aproximación del sentido de comunidad en términos de seguridad pública. En los fraccionamientos, la seguridad se constituye como argumento de venta: la responsabilidad se transfiere a una entidad privada de vigilancia; no obstante, este enfoque despoja al espacio público de sus usuarios y viceversa. En oposición, en el barrio la apropiación y uso del espacio público garantiza no solo la convivencia y el intercambio, sino también la seguridad. El modo en que están construidos estos entornos refleja dichas diferencias culturales.

El sentido de comunidad se define como “el sentimiento de que uno es parte de un grupo, que se apoya mutuamente, una red de relaciones de las que se puede depender” (Donaldson, 2005, p. 17). Se engendra a partir de la interacción social, la sensación de pertenencia, las necesidades compartidas y el compromiso mutuo. Del mismo modo, consolida una identificación con el lugar que se habita y crea vínculos sociales e implicaciones físicas, simbólicas, políticas y culturales (Berroeta & Carvalho, 2020). En la comunidad se estructuran las necesidades colectivas y la actuación de las instituciones. Además, la participación colaborativa de sus miembros para resolver necesidades impulsa el empoderamiento psicológico grupal, facilitando la adquisición de bienestar mutuo y mejorando el entorno compartido. De ahí que el sentido de comunidad se convierta en catalizador de la participación (Jariego, 2004, p. 207).

El desarrollo del espacio colectivo va de la mano con un lazo entre las personas y los lugares; de lo contrario, no suele haber un compromiso suficiente para trabajar con vecinos e instituciones locales en el mejoramiento del entorno. La conexión emocional no solamente entre individuos sino también con los lugares, genera beneficios psicológicos de “relajación, crecimiento personal y sentimiento de libertad” (Lara y Araújo, 2021, p. 314).

El panorama de estudio fundamental del sentido de comunidad en el presente texto son la ciudad y el barrio (Hombrados Mendieta y López Espigares, 2014). En los barrios las personas experimentan sus patrones de vida, se establecen focos de encuentro donde se reconoce a los vecinos y transeúntes cotidianos. Por esa razón se les considera como “soporte de las relaciones de proximidad y como elemento articulador de los componentes de la estructura urbana” (De las Rivas Sanz, Fernández Maroto, González y Sierra, 2017, p. 46). Se infiere que los barrios son entidades vivas y organizadas clave en la estructura de la ciudad. Además, son esenciales debido a que son “constructores de ciudad”, y sus dimensiones social y espacial son relevantes para el bienestar de la gente, porque dentro de ellas sucede la intervención comunitaria. Además, sirven como evaluación y diagnóstico de las políticas públicas urbanas, donde el sentido de comunidad resulta primordial (Ante Lezama y Reyes Lagunes, 2016). Así, es indispensable que cuenten con dicho sentido para mantener en orden la organización a nivel de ciudad.

A partir de los años ochenta, y con más fuerza en los noventa, emergió en Latinoamérica una transformación neoliberal en las ciudades (Mertins, 2003). Los factores políticos y económicos de dicho modelo intensifican ciertos fenómenos urbanos, entre ellos la privatización del suelo, lo que se expresa cada vez más en megaproyectos como centros comerciales, urbanizaciones privadas, condominios verticales, hoteles de lujo y edificios inteligentes. Parece ser que las urbanizaciones privadas o conjuntos habitacionales cerrados serán en gran medida el nuevo modelo de vivienda en las ciudades.

Los conjuntos cerrados son zonas permanentemente vigiladas, planeadas y administradas por empresas privadas, que se caracterizan por el encerramiento dentro de muros o rejas y su cercanía a autopistas y áreas suburbanas. Gracias a su tamaño y grado de exclusividad, ofrecen diferentes tipos de equipamientos: instalaciones deportivas, áreas infantiles, escuelas privadas, supermercados, etcétera. Eloy Méndez (2004) aborda la fragmentación de las ciudades latinoamericanas a través de los "conjuntos cerrados", los cuales “son una respuesta a la demanda social ante la inseguridad y un instrumento del marketing urbano” (p. 2). Pfannenstein (2018) concuerda y afirma que responden al “discurso del miedo y del incremento de la violencia”, colocándose como una alternativa de vivienda ante las demandas de la población en lo concerniente a la inseguridad y la escasez de espacios públicos.

No obstante, los fraccionamientos cerrados no garantizan la seguridad de los citadinos latinoamericanos. Por el contrario, los barrios tradicionales han conseguido organizarse para prevenir la delincuencia de modo más eficiente: “habría de enterarse de cómo perciben y se apropian el espacio, cómo a partir del sitio de habitación se interrelacionan como vecindario y éste con la ciudad” (Eloy Méndez, 2004, p. 15). En el mismo sentido, Garcés Carrillo, Bartorila y Rosas Lusett señalan que los fraccionamientos cerrados no mitigan el miedo ni el crimen (2018), Más aún, son la negación de la ciudad; sin embargo se convierten junto con los barrios en representación espacial de las características de la nueva sociedad y de su política de distinción (Secchi, 2015). La proliferación de este tipo de zonas habitacionales de acceso restringido abarca las capas de altos ingresos, en creciente medida la clase media e incluso la media baja. Aquellos enfocados en un mercado de estrato medio y medio bajo son denominados “fraccionamientos cerrados”; se caracterizan por la acumulación de viviendas dispuestas en forma de hilera o módulos cuadrados, en cuyos centros se encuentran el equipamiento y los servicios (Garcés Carrillo et al., 2018).

El sentido de comunidad como proceso constante presenta en las formas del entorno construido condiciones que lo posibilitan, como la porosidad urbana, o lo desalientan, como las barreras. La multiplicación de los espacios de convivencia y su persistencia en el tiempo determinan los modos de vida en la revalorización del sentido de comunidad. La tipología del espacio público muestra, por una parte, una morfología de espacio multifuncional abierto, la calle; por otra, rápida y exclusiva como utopía abstracta de segregación surgida de la regla de las 7 vías (Le Corbusier, 1964). Así, ambos entornos construidos se contraponen categóricamente.

Farahani y Lozanovska (2014) aseguran que el tránsito peatonal y las actividades de estancia son los factores del entorno construido que posibilitan la relación entre las personas dentro del espacio público. El primero se debe a los edificios construidos a escala humana, a que haya densidad alta, el uso del suelo sea mixto y sea viable acceder con facilidad; el segundo, de que existan sitios para descansar, al igual que banquetas y vegetación abundante. La calidad de los lugares públicos se asocia con un fuerte sentido de comunidad entre los residentes. Además, la presencia de un punto de encuentro en el barrio permite la ocurrencia de coincidencias fortuitas entre sus residentes y, por lo tanto, la construcción de vínculos sociales que más adelante se consolidan en un sentido de comunidad.

Las características anteriormente mencionadas coinciden con la definición de porosidad urbana. La porosidad, en el campo de la física, se describe como el conjunto de espacios vacíos (poros) en un material, a través del cual un fluido puede permearlo. Por lo tanto, la porosidad en el campo del urbanismo se entiende como los vacíos continuos públicos que consienten la movilidad y la vinculación de personas:

Si relacionamos este concepto con el espacio público en la ciudad, la porosidad es una medida que involucra el espacio de libre circulación de las personas, se ve afectada por múltiples factores como la disposición de los elementos que bloquean el tránsito de personas o por aquellos que restringen el acceso a un determinado lugar... No buscamos crear espacios solo para la circulación sino también espacios interesantes que inviten a que los usuarios se queden e interactúen (Amoroso Monsalve, 2017, p. 21).

Además de involucrar movilidad, este atributo crea oportunidades de encuentro e interacción. Orellano Tapia (2017) lo relaciona con las dinámicas socioculturales cotidianas de una ciudad. De ahí que el mayor espacio para el peatón sea un aspecto prioritario de la porosidad. Amorelli y Bacigalupi (2015) lo explican como la generación de interacciones humanas por medio de diferentes recursos que logran relacionar a los peatones con el entorno: entradas, plazas y caminos que permiten la inserción del espacio público urbano a los edificios. De esa manera, es razonable suponer que la porosidad urbana es inherente a los barrios tradicionales, porque son abiertos y su espacio público funciona como detonante de la interacción social. De hecho, su fácil acceso peatonal contrasta con el rasgo principal de las nuevas zonas habitacionales de Latinoamérica: el amurallamiento.

Las características morfológicas de una ciudad se pueden identificar a través del crecimiento urbano entendido como el “conjunto de operaciones materiales de construcción de la ciudad, según el orden y la importancia de cada una de estas operaciones: lotificación, urbanización y edificación” (Solá Morales, 1997, p. 78). Pero Bartorila (2020) añade una más, la sucesión, que considera las preexistencias naturales del territorio y sus dinámicas. Comprender dichos procesos ayuda a esclarecer los fenómenos sociales al interior de los espacios.

La ciudad de Guanajuato sufrió una explosión demográfica durante el siglo XX, gracias a la aparición de nuevas actividades económicas, como el turismo y la prestación de servicios educativos (Guzmán García, 2018). Consecuentemente, la demanda de vivienda provocó que los barrios centrales se expandieran hacia lo alto de los cerros circundantes. Más adelante, el Plan Nacional de Desarrollo Urbano de 1980 asignó polos destinados a la producción y a la vivienda, ubicando los primeros en la zona centro y los segundos al sur. Con el tiempo, el hecho coincidiría con la aprobación de la Ley de Fraccionamientos y Conjuntos Habitacionales para el Estado de Guanajuato de 1986, por lo que la concesión para construir las nuevas viviendas de la zona sur quedaría bajo el mando de empresas privadas, resultando en la creación de fraccionamientos cerrados.

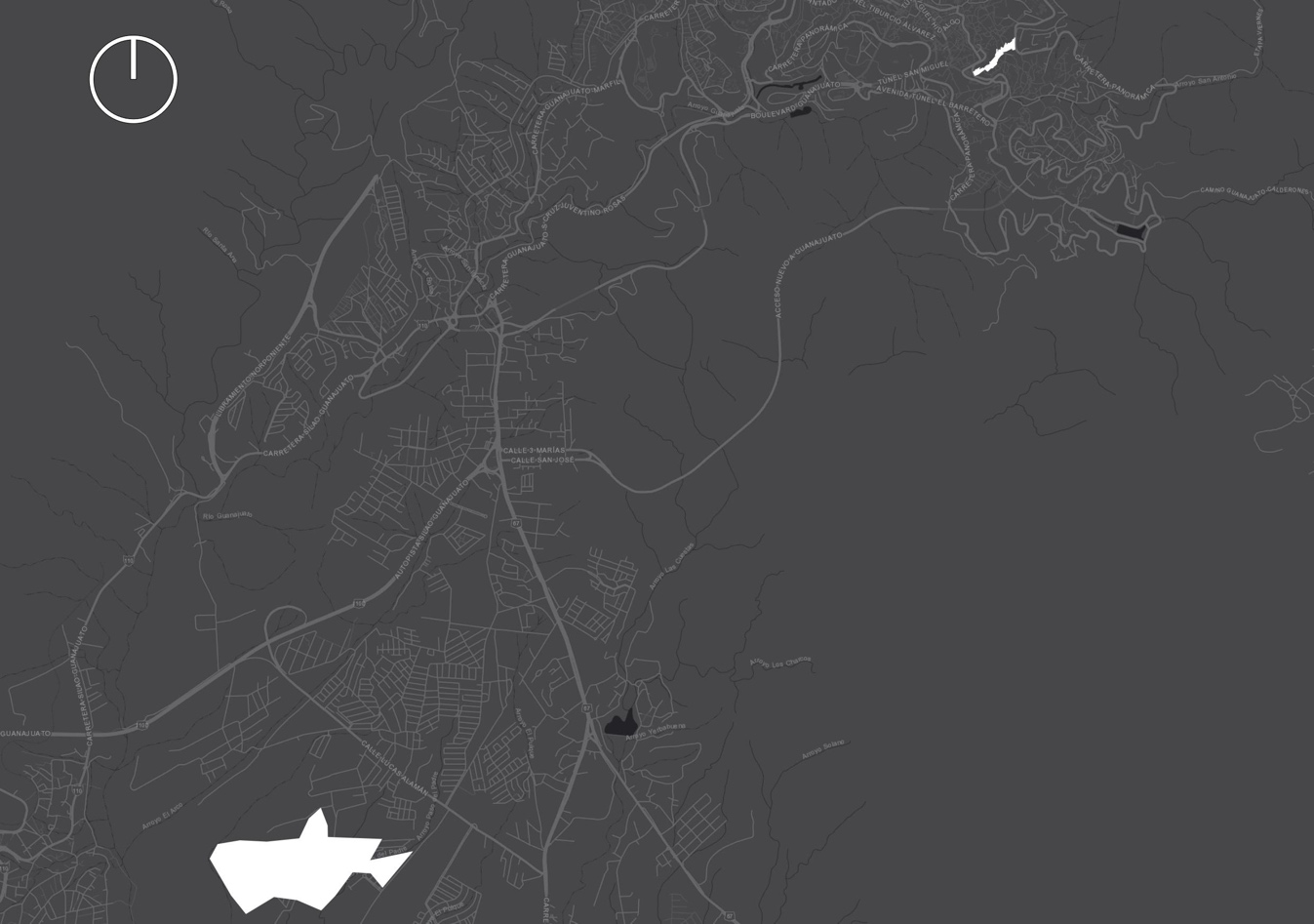

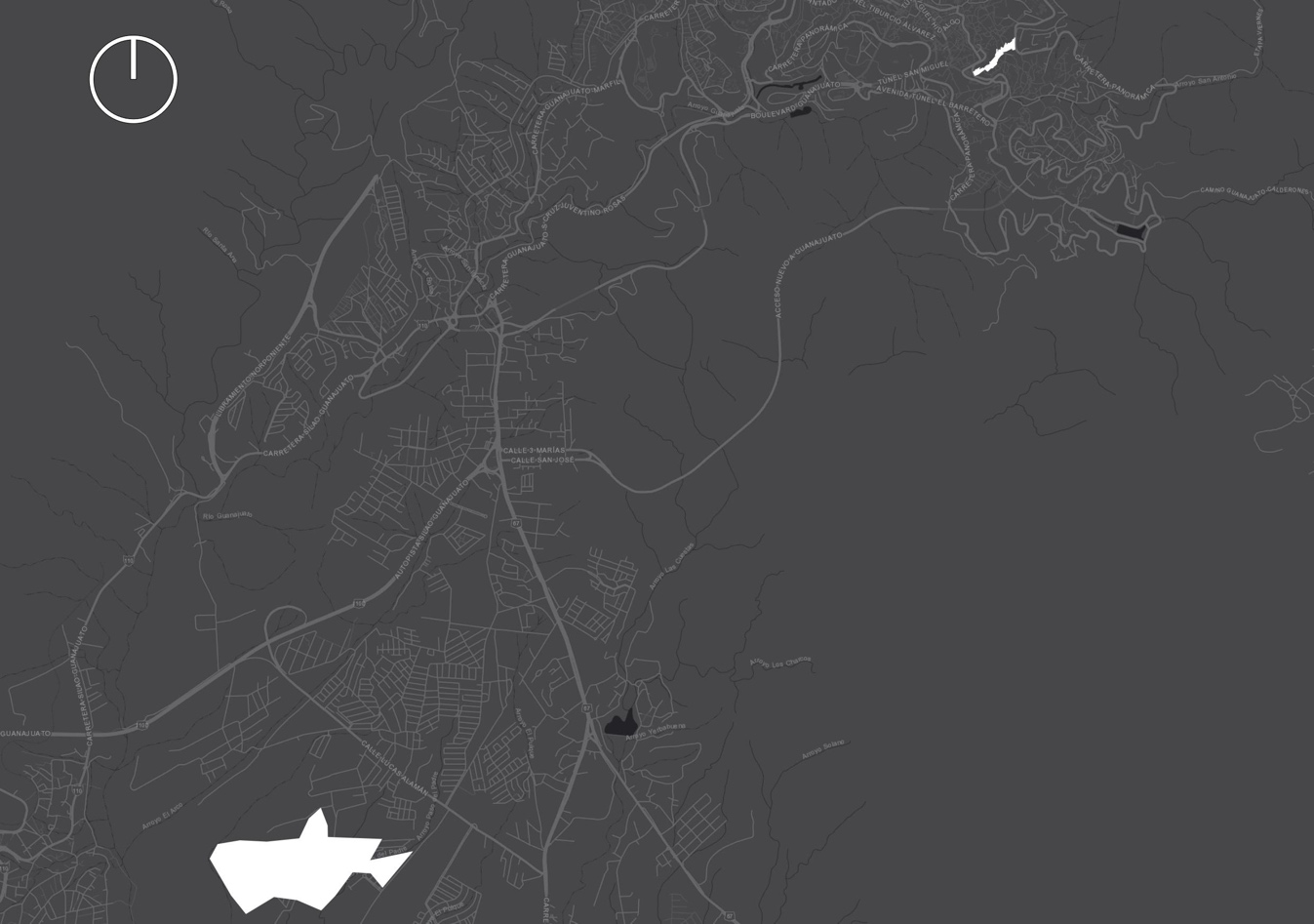

La morfología del crecimiento urbano de las zonas centro y sur son contrastantes; sirven como ejemplo el barrio central Temezcuitate y el fraccionamiento Villas de Guanajuato en el sur (Figura 1). En el Temezcuitate, el proceso de edificación surgió sin seguir una trama establecida, de modo que la lotificación adquirió gradualmente su forma con los años creando todo tipo de conexiones entre los distintos lotes. El proceso de sucesión formó parte indispensable de la relación entre los habitantes y su contexto, y el de urbanización adquirió un carácter secundario, pues fue el último en aparecer. En contrapartida, Villas de Guanajuato se diseñó como un fraccionamiento cerrado, lo que permitió desarrollar dos procesos simultáneos: edificación y lotificación, priorizándolos sobre la sucesión y la urbanización.

Figura 1. Mapa de la ciudad de Guanajuato. Se destaca el barrio Temezcuitate en la parte superior derecha y el fraccionamiento Villas de Guanajuato en el lado inferior izquierdo. Fuente: adaptado de ESRI (2022).

Figura 2.

Representación gráfica del proceso de crecimiento urbano de lotificación

en el barrio Temezcuitate. Fuente: adaptado del catastro municipal de

Guanajuato (2022).

Figura 2.

Representación gráfica del proceso de crecimiento urbano de lotificación

en el barrio Temezcuitate. Fuente: adaptado del catastro municipal de

Guanajuato (2022).

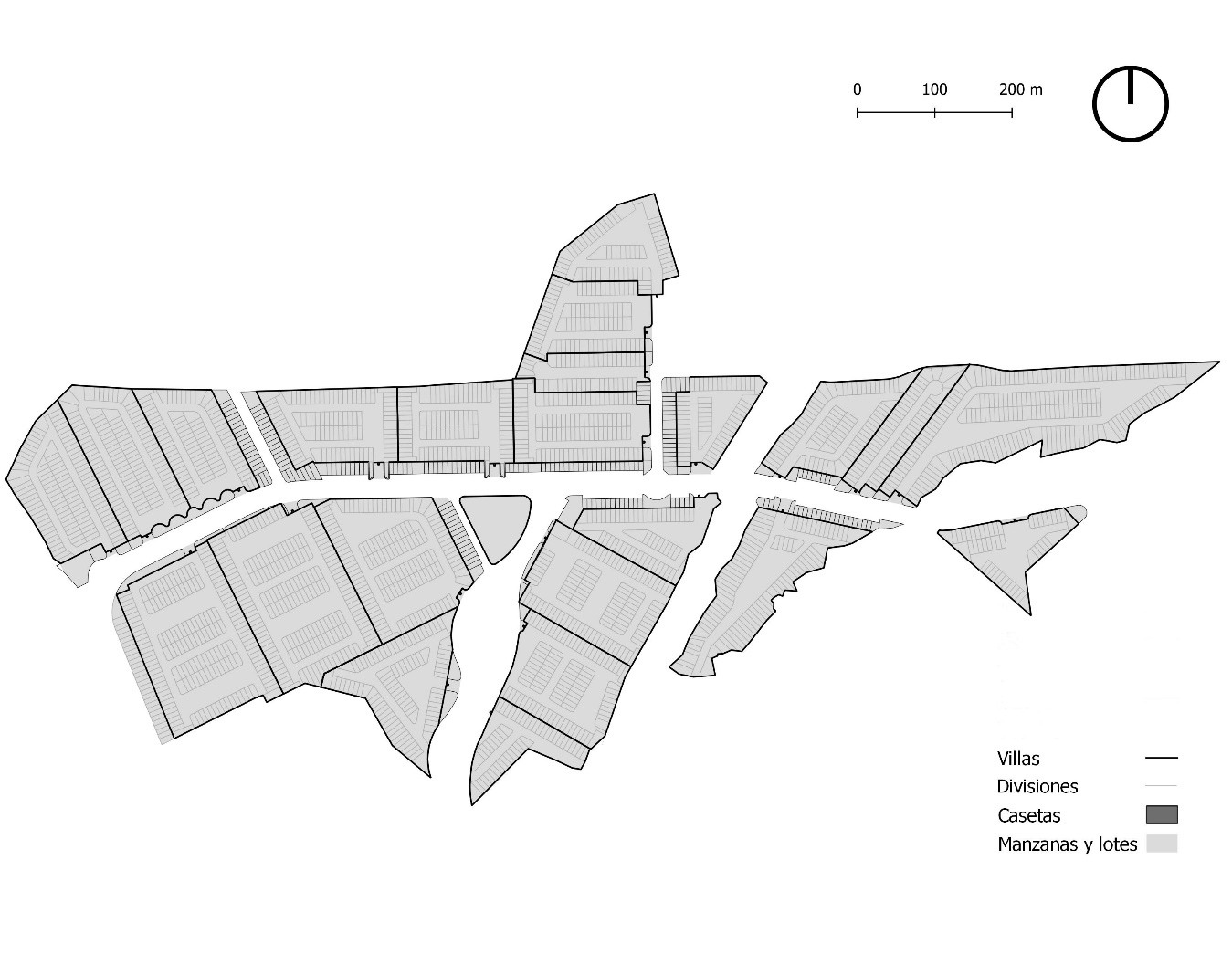

La porosidad del Temezcuitate (Figura 2), visible en las aberturas entre lotes, permite el encuentro, la movilidad y la asociación de las personas que concurren el espacio público. Contrariamente, en el fraccionamiento Villas de Guanajuato el diseño de la edificación y lotificación conlleva el amurallamiento de los mismos (Figura 3); el espacio público queda relegado a una urbanización enfocada en los autos, que poco aporta en términos de porosidad.

Figura

3. Representación gráfica del proceso de crecimiento urbano de

lotificación en el fraccionamiento Villas de Guanajuato.

Figura

3. Representación gráfica del proceso de crecimiento urbano de

lotificación en el fraccionamiento Villas de Guanajuato.

Fuente: adaptado del catastro municipal de Guanajuato (2022).

Los modos de vida están relacionados con las prácticas cotidianas en los hogares y territorios de los individuos. Además, entran en juego las costumbres actuales así como las representaciones y creencias heredadas (Lindón, 2002). En vista de que el entorno construido de los barrios y fraccionamientos cerrados conforma el territorio donde suceden las actividades diarias de sus residentes, vale decir que influye directamente en sus modos de vida y el sentido de comunidad en sus pobladores. Para comprender de qué manera, hay que discernir las dinámicas cotidianas, costumbres, tradiciones e ideologías al interior de dichos ambientes.

El barrio Temezcuitate permite a sus residentes desplazarse caminando a distintos lugares y facilita la circulación de las personas a través de sus callejones continuos además de que habitan los alrededores tienen la facultad de transitar el barrio para dirigirse hacia cualquiera de los otros callejones y calles; es decir, el Temezcuitate es al mismo tiempo un área de paso y un punto de encuentro. De modo contrario, el medio de movilidad principal en Villas de Guanajuato es el automóvil, ya que la urbanización está diseñada para que así sea; caminar es posible pero no es el método más eficiente de traslado. Los accesos están restringidos y las circulaciones son limitadas; por consiguiente, la vinculación entre vecinos es escasa.

Al respecto, diferentes manifestaciones dan constancia del sentido de comunidad presente en el barrio; existe una apropiación del espacio durante las festividades y se cuenta con la participación cívica porque se procura su mantenimiento y cuidado. El sentimiento de pertenencia se percibe en los murales que ornamentan los edificios de la comunidad; por último, se muestra conexión grupal porque existe un comité de vecinos del Temezcuitate y de los callejones aledaños. En Villas de Guanajuato es ausente toda forma de expresión similar está ausente.

El sentido de comunidad surge de la conexión grupal formada a raíz de compartir un espacio con otras personas. Dado que el sentido de comunidad se asocia a la participación para resolver necesidades mutuas, se deduce que brinda un mayor control del entorno del barrio y se puede adquirir mayor calidad de vida. Los barrios son el espacio donde las personas experimentan su vida diaria, lugares de encuentro para los vecinos y transeúntes cotidianos; por consiguiente, son soporte de las relaciones de proximidad. Igualmente, son elementos articuladores de la estructura y la organización de la ciudad, donde sucede la participación cívica y comunitaria, y sirven como evaluación y diagnóstico de las políticas públicas urbanas, de manera que se les considera sistemas autoorganizados que estructuran y controlan las ciudades.

Las características del entorno construido de los barrios promueven la fácil interacción entre sus habitantes. Sin embargo, la tendencia vigente en cuestión de vivienda en las ciudades latinoamericanas presenta a los fraccionamientos cerrados como respuesta a la creciente demanda de seguridad, la falta de equipamiento público de calidad y, en algunas ocasiones, la búsqueda de exclusividad. Estas propiedades señalan un modo de vida individualista donde moverse solo es viable en automóvil, de modo que los encuentros generados a pie no se producirían y, por lo tanto, tampoco el sentido de comunidad. En consecuencia, la autoorganización a los barrios se pierde y se reducen los ámbitos de intercambio y convivencia que caracterizan a la ciudad.

Los contrastes en los modos de vida puede sostenerse que el sentido de comunidad es un valor a conservar y cuidar en caso del barrio; y a desarrollar y regenerar, en cuanto al fraccionamiento. Su rescate implica abrir la ciudad. La metáfora de la porosidad nos sugiere algunas líneas de discusión útiles, pues permite conocer, entender y proyectar los escenarios del intercambio y la convivencia.

Amorelli, S. y Bacigalupi, L. (2015). Edificios híbridos. Potenciadores de urbanidad en la ciudad contemporánea, una visión desde la experiencia de Steven Holl. Anales de Investigación en Arquitectura, (5), 75-91.

Amoroso-Monsalve, M.C. (2017). Urban permeability: linking the market and the city through the public space [Tesis de maestría, Universitat Politécnica de Catalunya].

Ante Lezama, M. y Reyes Lagunes, I. (2016). Sentido de comunidad en el barrio: una propuesta para su medición. Acta de investigación psicológica, 6(3), 2487-2493.

Bartorila, M.Á. (2020). Sostenibilidad y plusvalía. Proyecto de revitalización y conservación para el humedal laguna del carpintero y entorno. Colofón.

Berroeta, H. y Carvalho, L.P.D. (2020). La Psicología Ambiental-Comunitaria en el Estudio de los Desastres: La Importancia de los Vínculos Socioespaciales Psykhe (Santiago), 29(1), 1-16.

De las Rivas Sanz, J.L., Fernández Maroto, M., González, E.R. y Sierra, M.M. (2017). Recuperando el concepto urbanístico de barrio: unidades urbanas y regeneración urbana en Castilla y León. Ciudad y Territorio Estudios Territoriales, 49(191), 45-62.

Donaldson, H.C. (2005). The middle of nowhere: town design and sense of community in rural youth [Tesis de doctorado, Instituto Tecnológico de Massachusetts].

Farahani, L.M. y Lozanovska, M. (2014). A framework for exploring the sense of community and social life in residential environments. Archnet-IJAR, 8(3), 223-237.

Garcés Carrillo, J.D.C., Bartorila, M.Á. y Rosas Lusett, M.A. (2018). Fragmentos cerrados residenciales como entidades de excepción en el sur de Tamaulipas. Nova scientia, 10(20), 697-726.

Guzmán García, E. (2018). Modos de crecimiento urbano de la ciudad de Guanajuato: 1554-2015: estudio y aplicación de métodos cartográficos digitales [Tesis de licenciatura, Universidad de Guanajuato]. http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1447

Hombrados Mendieta, I. y López Espigares, T. (2014). Dimensiones del sentido de comunidad que predicen la calidad de vida residencial en barrios con diferentes posiciones socioeconómicas. Psychosocial Intervention, 23(3), 159-167.

Jariego, I.M. (2004). Sentido de comunidad y potenciación comunitaria. Apuntes de psicología, 22(2), 187-211.

Lara, M.G.L. y Araújo, M.S. (2021). El espacio público y el sentido de comunidad en un barrio de León, Guanajuato. Revista Puertorriqueña de Psicología, 31(2), 312-326.

Méndez, E. (2004). Vecindarios defensivos latinoamericanos. Los espacios prohibitorios de la globalización, Perspectivas Urbanas, (4).

Mertins, G. (2003). Transformaciones recientes en las metrópolis latinoamericanas y repercusiones espaciales. Perspectiva geográfica, (10), 109-126.

Orellana Tapia, M.J. (2017). Porosidad y forma urbana en ciudades hispano andinas del Perú: horizontes urbanísticos [Resumen de presentación de la conferencia]. IX Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo, Barcelona, España-Bogotá, Colombia.

Pfannenstein, B. (2018). La ciudad amurallada: un análisis comparativo del fenómeno de las urbanizaciones cerradas entre las metrópolis mexicanas de Guadalajara, Monterrey y Querétaro [Resumen de presentación de la conferencia]. XV Coloquio Internacional de Geocrítica Las ciencias sociales y la edificación de una sociedad postcapitalista, Barcelona, España.

Secchi, B. (2015). La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres. Los libros de la Catarata.