Clima escolar en disputa: liderazgo femenino, relaciones y resistencia

Samantha Yadira Niebla Moreno

Universidad Autónoma de Sinaloa (México)

samanthaniebla@uas.edu.mx

https://orcid.org/0009-0000-6791-2088

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons BY-NC-SA 4.0

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.17401286

Sección: Dossier

Recibido: 20 de julio de 2025

Aceptado: 30 de julio de 2025

Publicación:18 de noviembre de 2025

Resumen

El clima escolar constituye una dimensión clave del funcionamiento

institucional, al incidir directamente en la convivencia,

la cohesión organizacional y la calidad educativa. Este estudio

analiza las relaciones interpersonales en un centro escolar

público de nivel medio superior, con el objetivo de evaluar

la percepción docente sobre el espíritu de equipo, la colaboración

interdepartamental, el vínculo con la figura directiva

y la disposición para ofrecer un trato cordial a otros actores

de la comunidad. El análisis se enmarca en un enfoque

teórico feminista crítico que permite interpretar las dinámicas

relacionales como expresiones situadas de poder dentro de

estructuras jerárquicas institucionales. Se utilizó una metodología

cuantitativa no experimental, con diseño ex post facto y

muestreo aleatorio simple. El instrumento fue un cuestionario

diagnóstico validado por juicio de expertos, centrado en la

categoría “Relaciones dentro de la escuela”, compuesto por

cinco ítems con escala tipo Likert de cuatro opciones. Los resultados

revelan una percepción favorable respecto al vínculo

entre docentes y dirección, así como un sentido de cohesión

institucional; no obstante, se identifican tensiones en la colaboración

entre áreas académicas y en la apertura hacia actores

comunitarios. La discusión interpreta estos hallazgos desde

una lectura crítica del liderazgo escolar, destacando que las

relaciones interpersonales sostienen el clima institucional y que

el liderazgo femenino opera como resistencia micropolítica al

privilegiar vínculos, colaboración y justicia relacional. Se concluye

que consolidarlas requiere prácticas de gestión basadas

en corresponsabilidad, participación y justicia organizacional.

Palabras clave:clima escolar, relaciones interpersonales, liderazgo,

perspectiva feminista.

School Climate in Dispute: remale leadership, relationships, and resistance

Abstract

School climate is a key dimension of institutional functioning,

as it directly influences coexistence, organizational

cohesion, and educational quality. This study

analyzes interpersonal relationships in a public upper

secondary school, aiming to assess teachers’ perceptions

regarding team spirit, interdepartmental collaboration,

the relationship with school leadership, and

openness toward other actors from the community. The

analysis is framed within a feminist and critical theoretical

approach that allows for interpreting relational

dynamics as situated expressions of power within institutional

hierarchical structures. A non-experimental

quantitative methodology was employed, with an ex

post facto design and simple random sampling. The

instrument was a diagnostic questionnaire validated

through expert judgment, focused on the category “Relationships

within the school,” and composed of five

items using a four-point Likert scale. The results reveal

a favorable perception of the relationship between teachers

and school leadership, as well as a sense of institutional

cohesion; however, tensions were identified in

interdepartmental collaboration and in openness to the

educational community. The discussion interprets these

findings through a critical reading of school leadership,

highlighting that interpersonal relationships sustain

the institutional climate and that women’s leadership

functions as micropolitical resistance by privileging

relationships, collaboration, and relational justice. It

concludes that consolidating these dimensions requires

management practices grounded in shared responsibility,

participation, and organizational justice.

Keywords: school climate, interpersonal relationships,

leadership, feminist perspective.

Introducción

El clima en las organizaciones, incluyendo las educativas, está siempre presente y es determinado por las percepciones de los trabajadores sobre aspectos normativos, operativos y estructurales. En las escuelas, este clima está influenciado por el tipo de trato, las relaciones de colaboración y otros factores importantes que afectan la convivencia y los procesos grupales. En los últimos años, distintos países de América Latina han presenciado el avance de políticas educativas con una orientación conservadora y autoritaria, que buscan restringir enfoques críticos sobre derechos, género e inclusión, así como subordinar la gestión escolar a esquemas de control vertical y eficiencia técnica (Narodowski, 2020). En el caso de México, esta tensión se expresa en la ambivalencia entre el discurso transformador de la Nueva Escuela Mexicana y la persistencia de prácticas jerárquicas y burocráticas en las escuelas. En este escenario, las escuelas se configuran como espacios de resistencia micropolítica desde el liderazgo, la colaboración y el reconocimiento mutuo (Santa María et al., 2021).

Misad et al. (2022) sostienen que el liderazgo directivo y el clima escolar están estrechamente enlazados con la calidad educativa, ya que solo es posible conseguirla en ambientes que promuevan relaciones sociales armoniosas y equilibradas. Por ello, estudiar la realidad y los procesos de interacción entre los actores de este entorno es vital, además de que ayuda a establecer bases para mejorar su convivencia. En ese sentido, el objetivo de este trabajo es analizar el clima escolar en un centro educativo a partir de las relaciones interpersonales entre sus actores. Se busca evaluar la percepción del personal docente sobre el espíritu de equipo, la colaboración interdepartamental, el vínculo entre el personal y la figura directiva, así como la disposición para tratar con cordialidad a otros miembros de la comunidad educativa.

En un contexto global marcado por el resurgimiento de políticas conservadoras, jerarquías autoritarias y dispositivos de control que reconfiguran la vida institucional, los espacios escolares no permanecen al margen de estas tensiones. Muy por el contrario, se convierten en escenarios privilegiados donde se disputan sentidos, afectos y formas de subjetivación. El clima escolar, entendido como el entramado de relaciones, normas, prácticas y percepciones que estructuran la vida cotidiana en las escuelas, constituye un campo clave para analizar los modos en que se organiza —y se resiste— la autoridad, la convivencia y la legitimidad de las figuras directivas.

En este marco, es necesario repensar las relaciones que configuran el clima escolar no solo desde enfoques organizacionales o técnico-instrumentales, sino como fenómenos profundamente políticos y afectivos. En este caso, por ejemplo, el liderazgo directivo, en particular cuando es ejercido por mujeres, se ve atravesado por expectativas de género, resistencias simbólicas y estructuras androcéntricas que condicionan tanto el ejercicio de la autoridad como la forma en que se construyen los vínculos dentro de las instituciones.

Siguiendo a Misad et al. (2022), la calidad educativa se encuentra íntimamente ligada a la calidad de las relaciones sociales que sostienen la vida escolar; en ese sentido, el análisis del clima permite visibilizar las tensiones que atraviesan las formas de liderazgo, las interacciones cotidianas y las condiciones para la justicia relacional. El énfasis de este análisis se centra en una lectura desde una perspectiva feminista, al explorar cómo se configuran u obstaculizan prácticas de cooperación y reconocimiento mutuo, fundamentales no solo para el bienestar institucional, sino también como formas de resistencia micropolítica ante los dispositivos autoritarios que reconfiguran la vida escolar en tiempos de ofensiva conservadora.

El texto se organiza en cuatro apartados. El primero recupera los principales planteamientos teóricos sobre el clima escolar, el liderazgo educativo y su resignificación desde una mirada feminista crítica. El segundo describe el enfoque metodológico de corte cuantitativo, así como el contexto institucional en que se desarrolló el estudio. En el tercero se presentan los resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado al personal docente en torno a las relaciones interpersonales dentro del centro escolar. Finalmente, se propone una discusión que pone en diálogo los hallazgos con el marco teórico para reflexionar sobre el papel del liderazgo femenino como forma de resistencia micropolítica en contextos escolares atravesados por dinámicas jerárquicas y conservadoras.

Liderazgo escolar y resistencias micropolíticas

Desde una perspectiva histórica, el liderazgo escolar ha sido conceptualizado bajo marcos funcionalistas que privilegian la eficacia operativa, la productividad y el cumplimiento de objetivos, todo esto en el marco de las exigencias del modelo gerencialista que permea las instituciones educativas contemporáneas (Daft, 2006; Hersey et al., 1998). Este paradigma ha sido ampliamente cuestionado desde las pedagogías críticas y las epistemologías feministas, que colocan en el centro del análisis las relaciones de poder, la configuración de subjetividades y la dimensión afectiva del quehacer educativo (Moncayo y Zuluaga, 2015; Carrasco y Barraza, 2021).

Casassus (2000) señala que en la gestión de las organizaciones existen dos modelos o representaciones: una de tipo técnico-racionalista-lineal y otra que se sitúa en un plano emotivo-no lineal-holístico; cada una conlleva a cierto tipo de gestión. En el ámbito educativo que privilegia al factor humano, el autor apunta que en teoría se puede evidenciar que los resultados van más allá de las funciones y procesos determinados, lo cual se vincula con “temas micro, tales como liderazgo, satisfacción, calidad de las relaciones interpersonales, la comunicación, el clima, que son los temas sobre los cuales se basan las capacidades de cambio y de adaptación a los cambios” (p. 18).

Las tensiones del liderazgo escolar en la era contemporánea se hacen presentes en dos grandes vertientes. En este sentido Giroux (2013) señala que están, por un lado, las políticas neoliberales que demandan eficiencia, resultados medibles y control administrativo; y por otro, las prácticas pedagógicas que apuestan por la construcción de comunidad, el vínculo humano y la transformación social. En este contexto, los estilos de liderazgo que se alejan de la verticalidad autoritaria y promueven la escucha activa, la colaboración y el reconocimiento de las emociones pueden ser leídos como formas de resistencia.

Niebla y Castro (2023) confirman esta lectura en su estudio sobre la percepción y autopercepción del liderazgo femenino en la gestión escolar. Los autores argumentan que el estilo predominante de las mujeres en cargos directivos se caracteriza por una alta preocupación por las relaciones interpersonales, en detrimento de un enfoque meramente técnico o instrumental de la tarea. Este estilo, según la tipología de Reddin (1989), coincide con lo que diversas autoras feministas han conceptualizado como “liderazgo ético del cuidado”, que se nutre de la empatía, la cooperación, la comunicación y el trabajo en equipo (Carrasco y Barraza, 2021; Ortiz, 2009).

Dicho liderazgo no solo responde a una preferencia individual, sino que representa una forma situada de resistir las lógicas patriarcales y deshumanizantes que aún prevalecen en muchas estructuras escolares. En este sentido, hooks (1994) ha defendido que el amor, el cuidado y la afectividad pueden constituirse como fuerzas políticas transformadoras, especialmente en contextos educativos donde las jerarquías son naturalizadas. Así, cuando las mujeres líderes se comprometen con el bienestar del colectivo docente, fomentan ambientes escolares armoniosos y abren canales de comunicación horizontales, están ejerciendo una resistencia micropolítica feminista desde lo cotidiano.

El feminismo, como marco teórico y político, permite precisamente visibilizar estas formas de agencia que no se inscriben en el modelo tradicional de autoridad. Tal como sostienen Buxarrais y Valdivielso (2021), el feminismo en educación propone nuevos valores para la gestión escolar y transforma la manera misma en que se conciben las relaciones de poder: no como dominación, sino como posibilidad de construir vínculos éticos y justos. Por ello, el liderazgo femenino, cuando se enraíza en una ética del cuidado, puede ser entendido como un estilo y además como una apuesta política por desmantelar las formas patriarcales de gestión escolar.

Este tipo de liderazgo, entonces, encarna una micropolítica de transformación que se materializa en las interacciones diarias, en la construcción de climas escolares democráticos y en la configuración de subjetividades docentes más empoderadas. Lejos de representar una debilidad, se convierte en una forma legítima de disputar los sentidos tradicionales del poder educativo, abriendo paso a nuevas formas de conducción escolar más humanas, críticas y emancipadoras. Como señala Reverter (2022), solo cuando la perspectiva de género se asume como una apuesta feminista comprometida, se abren posibilidades reales de transformación institucional al desafiar las estructuras jerárquicas normalizadas en la gestión educativa.

Clima escolar: dimensiones organizativas y relacionales

El término “clima escolar” se desarrolla a partir del clima organizacional, en el cual se conjugan diversas teorías psicosociales ligadas con la interacción entre las necesidades y motivaciones de las personas con los factores de tipo social. Gómez (2020) establece que el clima escolar incorpora los ambientes generados para enseñar y aprender, la eficacia de las relaciones, el establecimiento claro de normas, la disciplina y la participación, con lo cual es posible comprender el comportamiento de la organización y observar las relaciones en las instituciones educativas. Con base en los distintos enfoques bajo los que se ha abordado este concepto, Pérez y Puentes (2022) proponen definirlo como:

Conjunto de normas, creencias compartidas, valores, actitudes colectivas, prácticas de enseñanza-aprendizaje y las estructuras organizativas; se presentan en un entorno social y se reproducen a través de interacciones sociales entre los diversos actores educativos (estudiantes, docentes, administrativos), e influyen en su comportamiento. (p. 63)Las organizaciones educativas son más complejas que otras debido a que los estudiantes, quienes son el objetivo de la misión institucional de la escuela, también son parte activa de la organización (Casassus, 2000). El clima escolar está influenciado no solo por las percepciones de los trabajadores y su entorno, sino también por las dinámicas con los estudiantes, sus familias y sus percepciones como actores y destinatarios en relación con la escuela. Por otra parte, se compone de diversos microclimas que pueden ser protectores u obstaculizadores del desarrollo organizacional, además del clima general imperante. Según Sandoval (2014), dentro de una organización escolar, los dos microclimas principales y determinantes del proceso de enseñanza-aprendizaje son el de aula y el laboral.

El clima de aula, presente en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Gómez, 2020), es favorable para el desarrollo personal cuando los estudiantes perciben apoyo y solidaridad de parte de sus pares y profesores, se sienten respetados en sus diferencias y falencias, se identifican con el curso y la escuela, y sienten que lo que aprenden es útil y significativo (Ascorra et al., 2003). El clima laboral, por otro lado, se refiere al entorno humano y físico en el que los profesores y otros trabajadores de la escuela llevan a cabo su trabajo cotidiano (Gómez, 2020) y “se relaciona con la forma de trabajar y de relacionarse entre [los] profesores, con la institución y con las autoridades” (Sandoval, 2014).

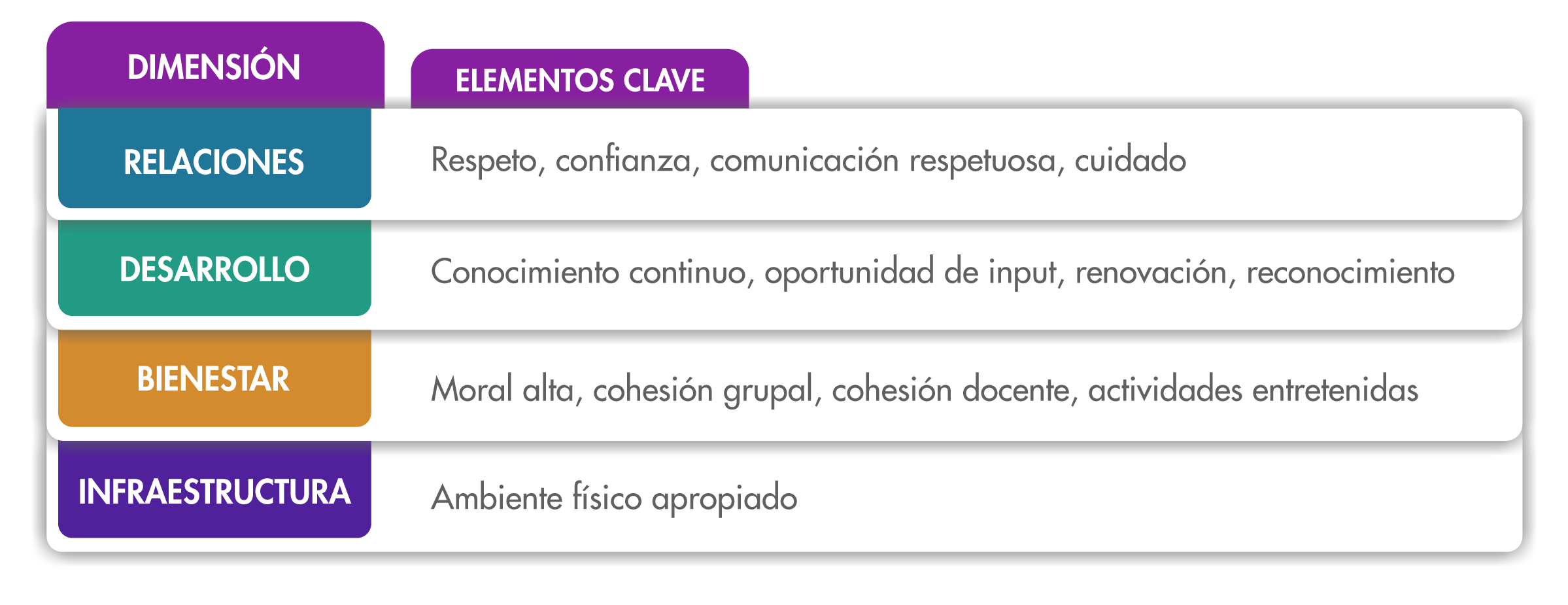

En una organización, el clima siempre impacta, ya sea actuando como favorecedor u obstaculizador del logro de los propósitos institucionales. En este sentido, en la literatura se propone que en los centros escolares con un clima social positivo se encuentran diversos elementos materializados mediante las cuatro dimensiones que se sintetizan en la Tabla 1:

Tabla 1. Elementos de un centro escolar con un clima social positivo

Fuente:Elaborado a partir de Arón y Milicic (1999), como se citó en Mena y Valdés (2008) y Rodríguez (2004).

Las relaciones entre todos los actores institucionales y su entorno son una de las variables que afectan el clima escolar (Pérez y Puentes, 2022). En este sentido, Misad et al. (2022) indican que la primera de las condiciones que propician un clima escolar favorable para el proceso de enseñanza-aprendizaje consiste en que las interacciones entre los integrantes de la comunidad sean de calidad. Al ser la escuela un lugar donde coexisten distintos grupos con diferentes percepciones, valores, costumbres, prácticas y formas de actuar, esta realidad e interacciones resultan complejas.

Según Loukas (2007), como se citó en Pérez y Puentes (2022), el clima escolar en una institución se construye a partir de elementos como la calidad de las relaciones entre los maestros, estudiantes y el personal administrativo, el trato equitativo y justo, el nivel de competencia y comparación entre los estudiantes, y la intervención de todos estos en la toma de decisiones escolares. De tal forma, analizar estos vínculos en los centros educativos permite comprender sus características y orientar los esfuerzos a los factores que promuevan interacciones sanas y productivas capaces de construir una cultura laboral y académica adecuada, que no contravenga los objetivos pedagógicos, sino más bien los refuerce, mediante docentes y alumnos motivados y comprometidos, sistemas de comunicación eficientes entre la dirección y la academia, así como liderazgos que dirijan a las escuelas hacia una nueva cultura en la enseñanza.

Dicho lo anterior, resulta fundamental estudiar las dinámicas educativas desde un marco teórico y político que permita problematizar las relaciones de género que se configuran en dicho ámbito. En este sentido, el feminismo ofrece una herramienta clave al cuestionar las estructuras patriarcales que sustentan dichas relaciones, promover la emancipación de las mujeres y denunciar las desigualdades persistentes (Alcívar et al.,2022). A su vez, reconoce el género como una construcción social e histórica, desnaturalizando los estereotipos y normas que asignan roles diferenciados a mujeres y hombres (Lagarde, 2018).

Este posicionamiento cobra especial relevancia para comprender las tensiones que atraviesan el ejercicio del liderazgo por parte de las mujeres, quienes continúan enfrentando resistencias estructurales que reproducen lógicas jerárquicas androcéntricas. Así, la asignación de roles según el sexo, junto con las expectativas sociales asociadas a ser mujer, constituyen obstáculos simbólicos y materiales que inciden en la legitimidad de su autoridad en contextos educativos. Además, las ideas reduccionistas que ligan lo femenino con características como la emocionalidad o el cuidado contribuyen a la despolitización y el aislamiento analítico del liderazgo. Por ello, desde una perspectiva feminista, es necesario visibilizar las condiciones socioculturales, históricas e institucionales que posibilitan o dificultan la agencia de estas mujeres, rompiendo con las visiones individualizantes que descontextualizan su labor directiva.

De este modo, al analizar el estilo de liderazgo ejercido por mujeres en cargos escolares y examinar el clima institucional se puede advertir que las prácticas relacionales, afectivas y colaborativas no son meramente características personales, sino expresiones micropolíticas que disputan los modos jerárquicos y patriarcales de organización escolar. Desde una mirada feminista, estas formas de conducción adquieren un sentido político: no solo transforman los vínculos al interior de la escuela, sino que problematizan los marcos normativos que históricamente han deslegitimado el liderazgo de las mujeres y han subordinado los saberes del cuidado.

Método

Este estudio se inscribe dentro de una investigación básica de carácter no experimental y con diseño ex post facto, en tanto que busca comprender fenómenos ya ocurridos sin manipulación de variables, a partir del análisis de percepciones y relaciones en un entorno educativo específico (Álvarez, 2020; Hernández et al., 2014). El objetivo es profundizar en el entendimiento del clima escolar desde la perspectiva del personal docente, con énfasis en las relaciones interpersonales, bajo un enfoque crítico.

El instrumento utilizado fue una adaptación contextualizada de la encuesta diagnóstico de clima organizacional de Monroy Asesores S .C., sometida a juicio de expertos (n = 5) y a pruebas de consistencia interna (α de Cronbach = .952). Consta de 60 ítems en escala Likert de cuatro puntos y contempla seis categorías generales: objetivos para el trabajo en la escuela, percepción del liderazgo directivo, relaciones dentro de la escuela, sistema de estímulos y recompensas, trabajo en equipo y comunicación organizacional.

La muestra está conformada por 39 docentes (25 mujeres y 14 hombres), que representan el 67% del total de su planta al momento de la aplicación. Los criterios de inclusión contemplaron que contaran con al menos tres años de experiencia en el ramo. Solo cuatro docentes poseían estudios de posgrado. El muestreo fue aleatorio simple, lo cual garantizó que todos los miembros de la población tuvieran la misma probabilidad de ser seleccionados, asegurando representatividad y validez externa (Hernández et al., 2014). Esta aproximación metodológica permite no solo una lectura estructural del clima escolar, sino también una lectura crítica sobre cómo las relaciones interpersonales, en particular aquellas que implican vínculos jerárquicos y colaborativos, se ven atravesadas por variables de género, poder y reconocimiento.

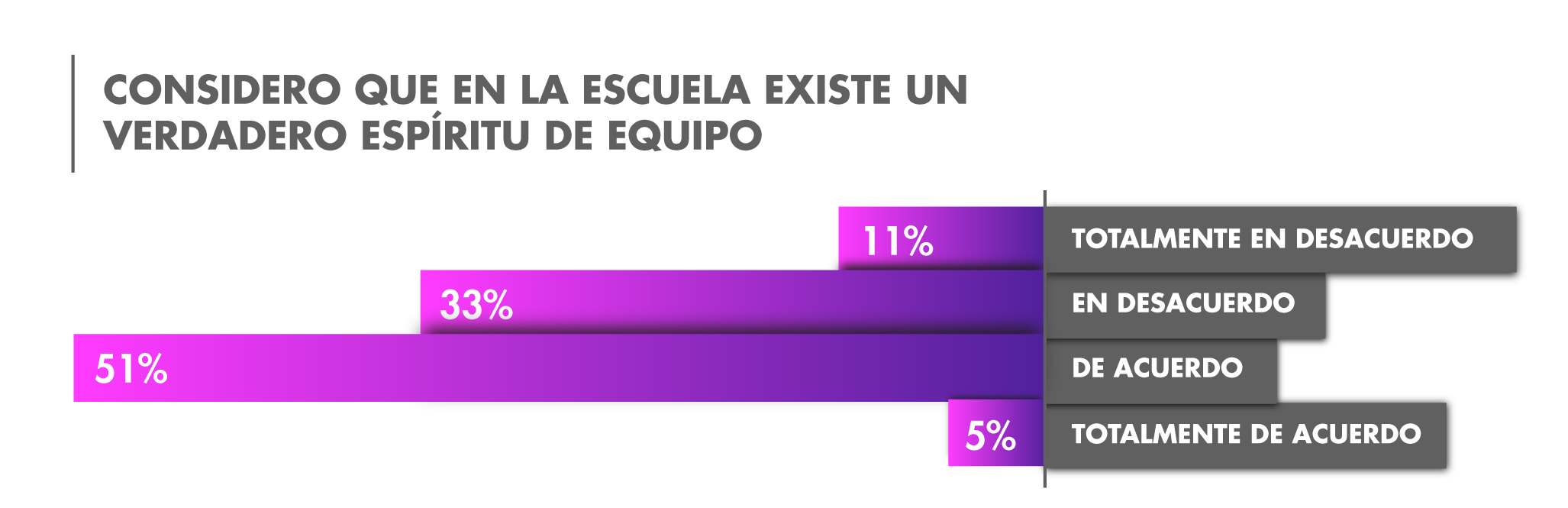

Este estudio pretende analizar de manera profunda la categoría “relaciones dentro de la escuela”, la cual consta de cinco ítems con escala de Likert de cuatro posibles respuestas. Con este enfoque busca captar la percepción docente sobre aspectos clave de la convivencia y el clima organizacional, como el espíritu de equipo, la colaboración interdepartamental, las relaciones con la dirección y la disposición para dar un trato cordial a otros actores escolares. Los ítems aplicados se presentan en la Tabla 2:

Tabla 2. Ítems de la categoría sobre relaciones dentro de la escuela

Fuente:Ítems de la encuesta contextualizada.

Esta estrategia metodológica permite una lectura estructural del clima escolar, así como una aproximación crítica para analizar cómo las relaciones jerárquicas se enmarcan por dinámicas de género, poder y reconocimiento. De esta forma, se abren posibilidades para interpretar el clima institucional como un espacio donde se producen tensiones, resistencias y prácticas micropolíticas que impactan en la cultura escolar y en la legitimidad del liderazgo.

Es pertinente señalar que, como parte de la investigación más amplia de la que se deriva este estudio, se aplicó un cuestionario a la directora del centro escolar con el objetivo de recuperar su autopercepción sobre el ejercicio del liderazgo. Aunque el instrumento no estuvo orientado a indagar su identidad política o ideológica, sus respuestas aportan elementos con los que se puede entender su estilo de conducción como una práctica basada en la colaboración, la comunicación horizontal y el reconocimiento mutuo.

Por esta razón, cuando en este análisis se hace referencia al liderazgo femenino como una forma de resistencia micropolítica, no se está afirmando que toda mujer líder encarne necesariamente valores feministas, ni que exista una forma única de liderar por el hecho de ser mujer. Aunque la identidad feminista no fue un criterio de inclusión para seleccionar el caso, ni se indagó de forma explícita, la interpretación de sus prácticas directivas como formas de resistencia se fundamenta en una lectura situada desde el marco teórico feminista, a partir de los datos recabados, del contexto institucional y de los supuestos epistemológicos que orientan este trabajo.

Presentación y análisis de resultados

Las relaciones dentro de la escuela

Las funciones de los directivos y otros profesionales en un centro educativo están formalmente establecidas desde instancias administrativas y se relacionan con recursos materiales y humanos, tiempos, procedimientos y estructuras. Un ambiente laboral adecuado es crucial para el buen funcionamiento de las escuelas y el desarrollo eficaz del personal. A su vez, en la educación contemporánea resulta fundamental atender las necesidades de los docentes para que trabajen en un ambiente armonioso y adecuado, lo que también implica que los directivos deben influir positivamente en los docentes para alcanzar metas comunes y ejercer un liderazgo exitoso.

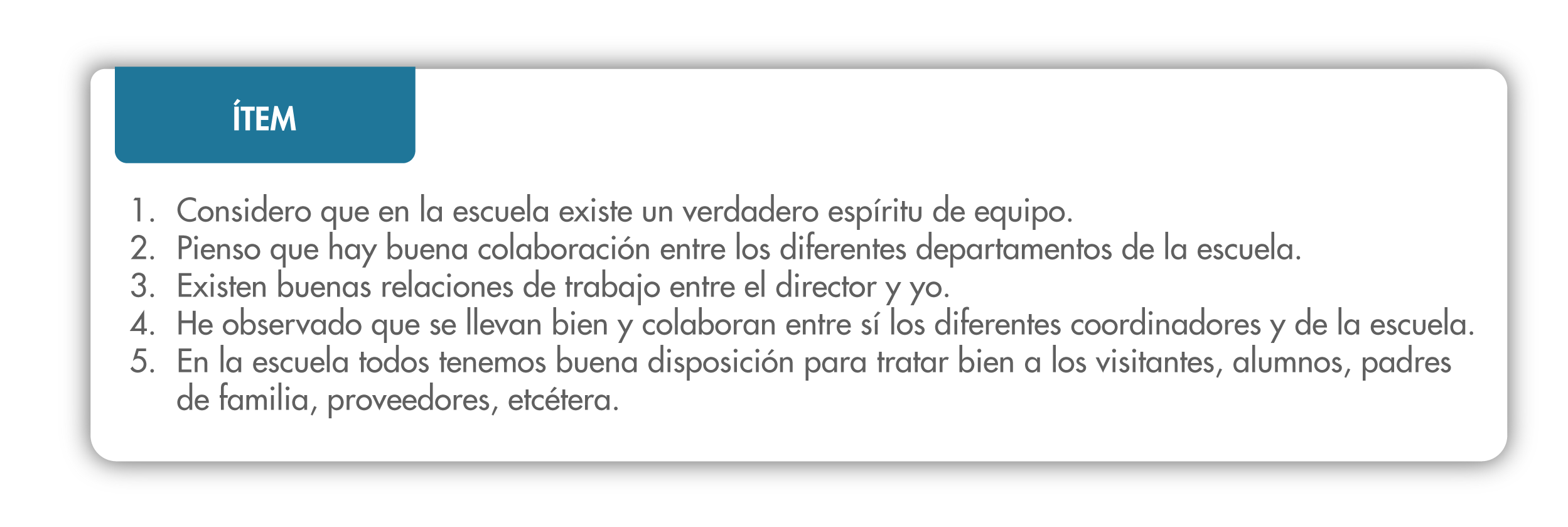

El clima escolar incluye factores como cohesión, comunicación, trabajo en equipo, autonomía, objetivos de la organización y estilo de dirección, siendo las relaciones interpersonales esenciales en este análisis, donde se evalúan en dimensiones como el espíritu de colaboración y respeto, las relaciones laborales entre el director y el personal, la cooperación entre coordinadores y la disposición para tratar bien a otros miembros de la comunidad educativa. Estas dimensiones, por su parte, son cruciales para entender y mejorar el clima escolar, contribuyendo significativamente a un ambiente de trabajo positivo y colaborativo. La Figura 1 muestra los resultados vinculados con el espíritu de equipo en la escuela:

Figura 1. El espíritu de equipo

Fuente:Elaboración propia.

La información anterior nos permite considerar que el trabajo en la escuela se realiza dentro de un ambiente de colaboración y respeto. Sobre esto, Misad et al. (2022) señalan que el respeto entre los actores educativos es uno de los componentes que garantizan un clima óptimo. Sin embargo, aunque en general se estima que la escuela es una institución colaborativa y respetuosa, los hallazgos indican un potencial significativo para mejorar y crear un ambiente de equipo donde todos los miembros del personal puedan contribuir y sentirse valorados.

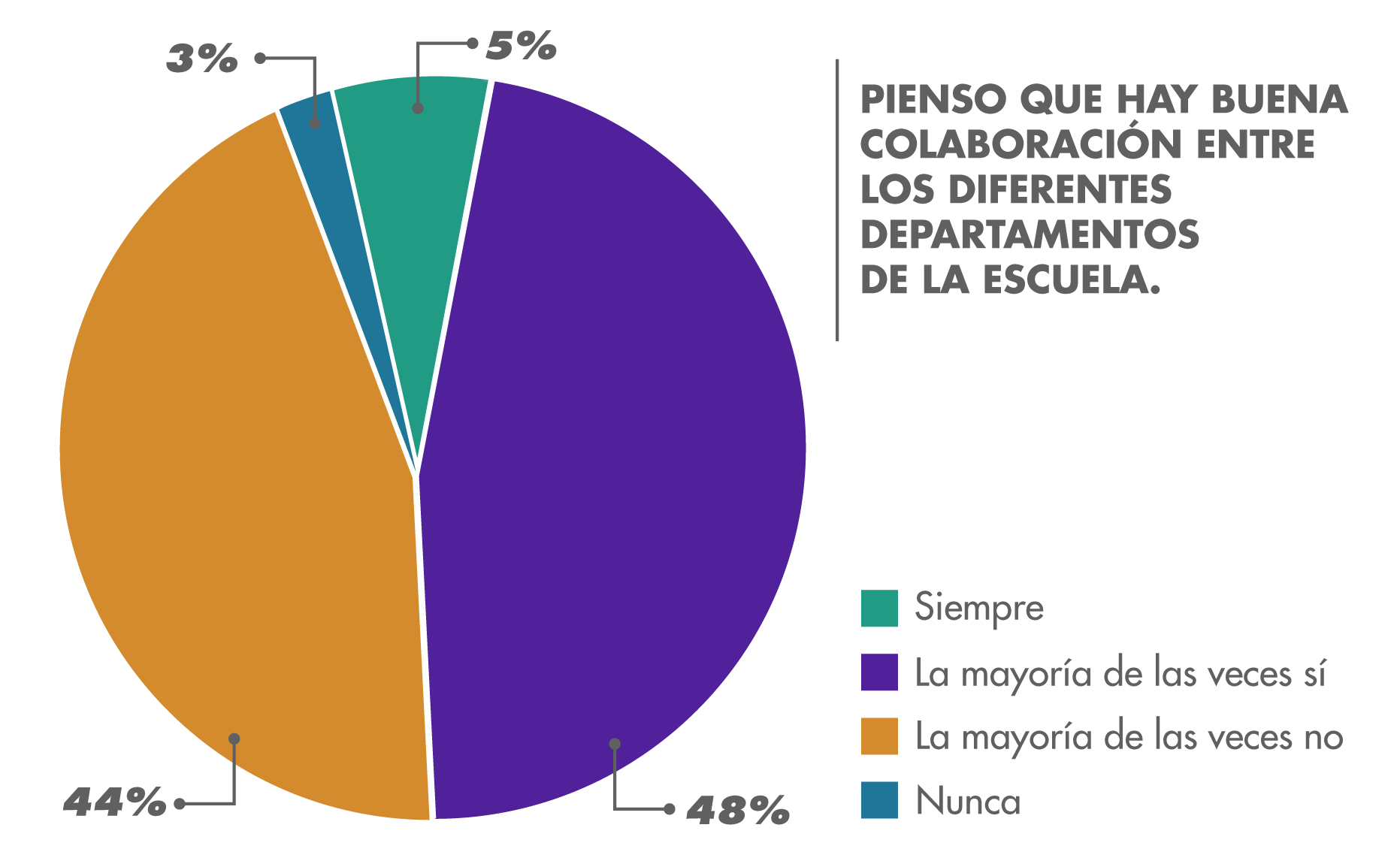

Por otra parte, desde el ámbito organizacional, se representa la escuela como un sistema social, en particular como uno abierto, que toma recursos del medio, los procesa y los devuelve al medio (Colorado, 2022). Así, la colaboración de todo aquello que lo conforma es necesaria para su buen funcionamiento. En la Figura 2 se observan los resultados de la dimensión que analiza este aspecto:

Figura 2. Colaboración entre departamentos

Fuente:Elaboración propia.

El logro de la eficiencia de cualquier organización es resultado de la contribución de sus partes. En este sentido, de acuerdo con Niebla (2020), la colaboración incide en un proceso completo de formación escolar que involucra a todo el personal, independientemente del puesto o rol que ostenten. De tal forma, la coordinación de los administrativos, directivos y maestros, así como de los padres y los mismos educandos, es un eje central para alcanzar las metas concretas y los objetivos comunes de los actores en el escenario educativo.

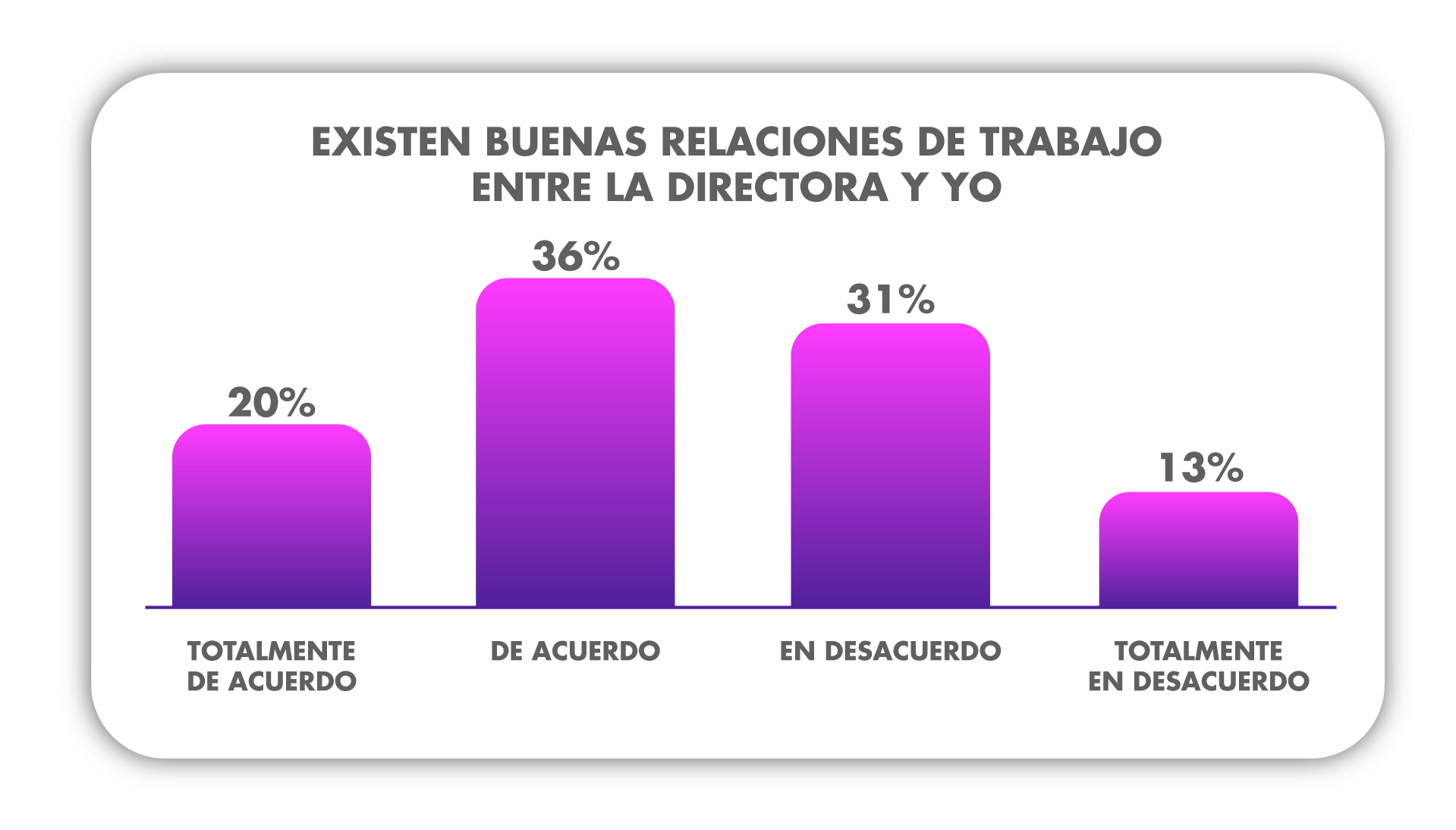

Es importante agregar que quien dirige una institución tiene un papel medular en el cumplimiento de los objetivos comunes debido a su capacidad de influencia y movilización al promover una cultura colaborativa (Poma y Granda, 2020; Alegre y Kwan, 2021; Carrasco y Barraza, 2021; Meza y Ramos, 2021). En la Figura 3 aparecen los resultados obtenidos en torno a las relaciones que se establecen entre la directora del centro educativo y los docentes:

Figura 3. La relación entre director y maestros

Fuente:Elaboración propia.

Con base en los datos expuestos, se observa que en el plano individual existen buenas relaciones interpersonales entre directora y los docentes. Al ser una figura envestida de liderazgo y poder por su posición jerárquica, quien encabeza una organización escolar debe cubrir diversas dimensiones organizativas con respecto a su función, entre las que se destacan la mejora continua, el trabajo en equipo, la obtención de resultados y las relaciones interpersonales. Estas últimas incluyen la comunicación efectiva y empática, el establecimiento de relaciones de confianza en el grupo, la gestión constructiva de conflictos y problemas internos, así como el desarrollo tanto personal como profesional de los miembros del equipo (Villace, 2020).

Lo anterior se corresponde con lo que mencionan Pérez y Puentes (2022), quienes argumentan que, en la creación de climas positivos favorables, los directivos tienen un rol esencial. En este mismo orden de ideas, Abarca et al. (2021) indican que una de las funciones atribuidas a los directores es crear climas escolares satisfactorios, por lo que deben ser capaces de hacerlo, y en ese sentido es necesario fortalecer las relaciones para conducir a los centros educativos a la efectividad.

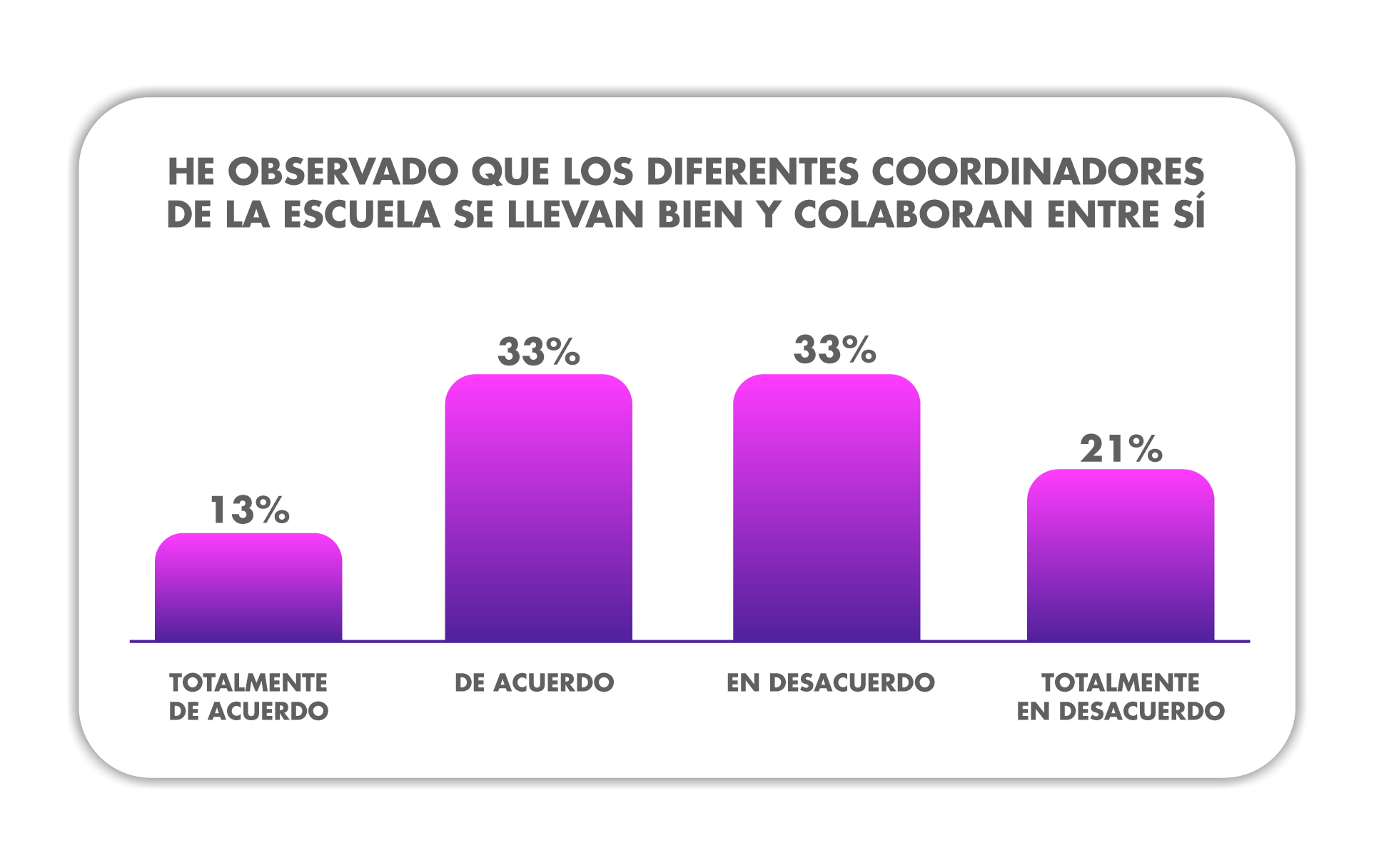

Como se ha mencionado, la efectividad en un centro escolar requiere la sinergia y colaboración de todos los departamentos que lo conforman, de tal forma que las relaciones que se forjan entre quienes dirigen y coordinan estos departamentos y toda la comunidad son de gran importancia en el cumplimiento de los objetivos institucionales. Al respecto, en la Figura 4 se concentra la información sobre la percepción de los docentes en cuanto al modo en que los diferentes departamentos operan y se relacionan entre sí:

Figura 4. La relación entre coordinadores

Fuente:Elaboración propia.

Estas cifras suponen que la colaboración entre coordinadores realmente no es tan cordial o buena. Quien dirige se encarga de articular todos los elementos de la estructura organizacional, para lo cual debe poseer autoridad como parte de su función directiva (Niebla y Castro, 2023), ya que dicha facultad le permitirá regular y establecer el trabajo conjunto de todos los elementos existentes.

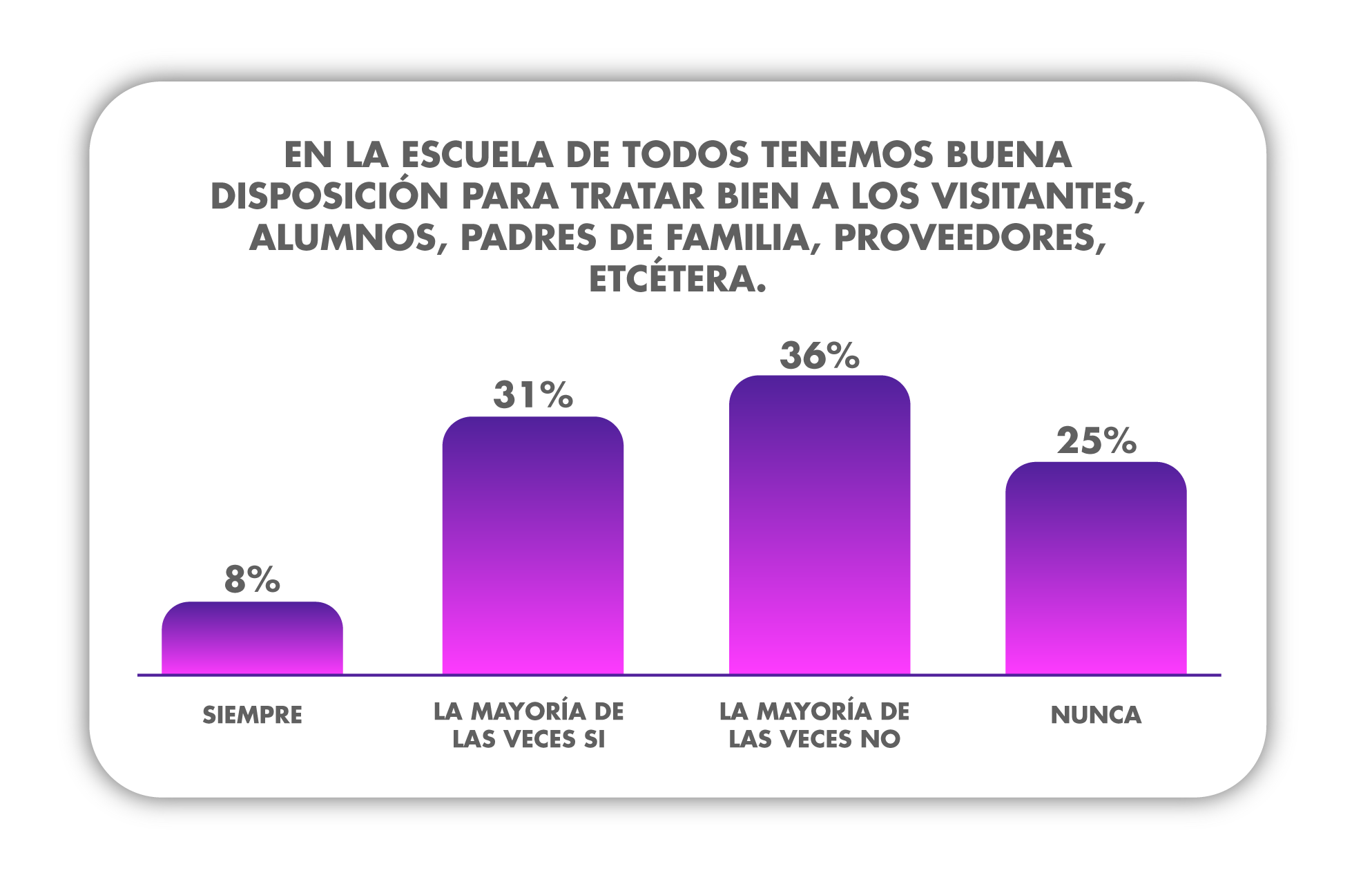

Finalmente, en la búsqueda de analizar los factores internos y externos que intervienen en el clima escolar, es necesario observar las percepciones en torno a la interacción con los agentes externos al centro escolar. La Figura 5 muestra los resultados sobre la disposición que tiene la comunidad escolar para tratar a otros de sus miembros:

Figura 5. La disposición para tratar bien a otros miembros de la comunidad escolar

Fuente:Elaboración propia.

La información obtenida expresa una realidad preocupante, pues se observa que la disposición para tratar con cordialidad a otros miembros de la comunidad es casi nula. Estos resultados se contraponen con la idea de Barroso (2007), quien, al hablar de la responsabilidad social de las organizaciones, argumenta que el trabajo conjunto de la comunidad escolar es vital para la organización tanto en su operación efectiva como en la resolución de problemas, además del trato respetuoso, ético y leal a los padres de familia, proveedores y otras instituciones, con lo que se establecen relaciones de calidad. De tal forma, “al ganar todos, gana también la institución” (p. 53).

Tras presentar los datos cuantitativos que dan cuenta de la percepción del personal docente en torno al clima escolar, es preciso avanzar hacia una interpretación situada de dichos hallazgos, ya que los resultados obtenidos a través del cuestionario permiten identificar tendencias en la percepción sobre las relaciones interpersonales dentro del centro escolar. Si bien el diseño metodológico es de corte cuantitativo, el análisis que aquí se propone articula estos datos con una lectura feminista crítica del liderazgo educativo.

Cabe señalar que, en el marco de la investigación más amplia de la que se deriva este estudio, también se aplicó un cuestionario estructurado a la directora del plantel, lo que permitió recuperar su autopercepción sobre el estilo de liderazgo que ejerce. Aunque dicho instrumento no estuvo orientado a indagar posicionamientos ideológicos, sus respuestas aportan elementos que ayudan a contextualizar la conducción institucional como una práctica orientada al trabajo colaborativo, al reconocimiento mutuo y a la promoción de una convivencia respetuosa.

Desde esta perspectiva, el clima escolar no se reduce a un conjunto de condiciones funcionales, sino que se configura como un espacio atravesado por relaciones de poder, disputas simbólicas y formas cotidianas de organización. Leído desde esa clave interpretativa, el liderazgo que emerge en este escenario puede entenderse como una forma de resistencia micropolítica frente a las lógicas jerárquicas propias del conservadurismo escolar. En este sentido, es importante mencionar lo que argumentan Pineda et al. (2021) en cuanto a que los vínculos se pueden orientar para crear sinergia institucional e impulsar el trabajo colaborativo, así como centrarse en las exigencias que establecen las políticas de mejora para obtener mejores resultados.

El análisis general de las relaciones interpersonales en el entorno escolar revela, por tanto, que coexisten fortalezas —como el espíritu de equipo y el vínculo con la figura directiva— con áreas que requieren atención urgente, en particular la colaboración interdepartamental y el trato cordial hacia otros actores de la comunidad. Este panorama parcial positivo debe ser interpretado con cautela, ya que, si bien existen bases para la construcción de un clima organizacional favorable, también emergen tensiones internas que pueden erosionar la cohesión institucional si no se abordan de manera crítica.

Desde un enfoque feminista crítico, más allá de leer estas relaciones como indicadores funcionales, deben entenderse como expresiones de estructuras de poder, vínculos afectivos y marcos normativos que configuran la vida institucional. Asimismo, tal como sostienen Homs (1994) y Buxarrais y Valdivielso (2021), el liderazgo escolar no puede reducirse a la gestión técnica ni al cumplimiento de metas, sino que debe interpretarse como una práctica política en la que el cuidado, la escucha y el reconocimiento mutuo constituyen dimensiones centrales. En este sentido, las relaciones positivas entre la directora y el cuerpo docente revelan una forma de liderazgo situada que responde a una ética del cuidado, desafiando las lógicas androcéntricas y jerárquicas que tradicionalmente han estructurado la autoridad en las escuelas (Carrasco y Barraza, 2021; Niebla y Castro, 2023).

Este tipo de liderazgo, cuando es ejercido por mujeres desde una clave colaborativa y horizontal, encarna lo que diversas autoras feministas han descrito como formas de resistencia micropolítica, es decir, prácticas que cuestionan desde lo cotidiano los modos de organización autoritarios y patriarcales del poder educativo (Giroux, 2013). Así, el liderazgo afectivo-relacional no es una cualidad personal o un rasgo de estilo, sino una apuesta política por construir instituciones más democráticas y humanas.

No obstante lo anterior, la baja percepción sobre la colaboración entre coordinaciones y el trato hacia los visitantes advierte sobre barreras estructurales aún vigentes. La segmentación entre departamentos y el debilitamiento del vínculo con actores comunitarios reflejan lógicas de encierro institucional y posibles conflictos de poder no resueltos (Raczynski y Muñoz, 2005). Si estas condiciones se prolongan, afectarán la eficacia organizacional y la legitimidad social de la escuela.

En este contexto, el liderazgo escolar debe asumir el desafío de articular prácticas relacionales que promuevan la cooperación, el respeto y la equidad. Tal como señala Tronto (1993), el cuidado, además de ser una responsabilidad moral, es una práctica política que estructura los vínculos y redefine el sentido del poder. Por tanto, consolidar climas escolares democráticos exige voluntad técnica sumada a una transformación cultural e institucional que reconozca el valor del trabajo afectivo, la participación colectiva y la justicia relacional como ejes del quehacer educativo.

En este marco, los resultados del cuestionario muestran que ciertos rasgos del liderazgo ejercido en el plantel (como la disposición al diálogo, la cercanía con el personal y la promoción del trabajo en equipo) pueden ser interpretados como expresiones situadas de una conducción que resiste lógicas jerárquicas tradicionales. Si bien no puede afirmarse que se trata de un liderazgo feminista en sentido estricto, se identifican elementos que remiten a formas de autoridad relacional y horizontal. Esta interpretación no implica una extrapolación de los datos, sino una lectura situada que reconoce que el análisis del clima escolar posibilita interrogar los dispositivos simbólicos y estructurales que configuran las relaciones de poder dentro de las instituciones educativas.

Consideraciones finales

El análisis de las percepciones del personal docente respecto a las relaciones interpersonales en el contexto escolar permitió identificar aspectos clave sobre la configuración del clima institucional. En particular, los resultados evidencian una valoración positiva del vínculo entre los docentes y la dirección, así como del espíritu de equipo. Sin embargo, también se observan tensiones relevantes en la colaboración entre las coordinaciones académicas y en la disposición para dar un trato cordial a otros actores de la comunidad, lo cual da cuenta de un entramado institucional complejo y parcialmente articulado.

Estas percepciones, recogidas a través del cuestionario aplicado al colectivo docente, ofrecen una mirada situada sobre las condiciones relacionales que configuran el ambiente laboral y educativo. Si bien los hallazgos no permiten afirmar que el liderazgo ejercido es feminista en sentido estricto, es posible advertir que determinadas prácticas relacionales basadas en la cercanía, el respeto y la escucha abren espacios para una gestión menos jerárquica, más horizontal y participativa. Esto resulta especialmente relevante en contextos escolares donde persisten dinámicas tradicionales que obstaculizan la colaboración interdepartamental y la vinculación con la comunidad.

Desde un enfoque feminista crítico, estas formas de liderazgo relacional pueden ser interpretadas como expresiones de una resistencia micropolítica, pues tensionan las lógicas androcéntricas que han dominado históricamente la gestión educativa. Siguiendo lo señalado por autores como Murillo et al., (2011), las relaciones sociales no son neutrales, ya que, al ser estructuras de poder, son capaces de reproducir o desafiar la desigualdad. De tal modo, las prácticas interpersonales en el ámbito escolar adquieren un carácter político porque configuran climas institucionales que habilitan (o restringen) formas más democráticas de convivencia y liderazgo.

En este sentido, resulta pertinente incorporar una concepción del liderazgo como una práctica relacional situada con la facultad de establecer vínculos legítimos sin apelar a la jerarquía como única forma de autoridad. Dentro de la teoría feminista crítica se ha propuesto una resignificación del poder directivo que privilegie el reconocimiento de la subjetividad, el sostenimiento del conflicto como parte de la vida institucional y la posibilidad de conducir desde una ética política del cuidado (Reverter y Medina, 2017). Esta perspectiva permite imaginar formas no tradicionales de ejercer el liderazgo, en las que el vínculo, el diálogo y la horizontalidad se constituyen como fuentes de legitimidad organizacional.

La persistencia de estructuras segmentadas y la debilidad de algunos vínculos interinstitucionales evidencian los límites de una gestión relacional cuando no se acompaña de estrategias institucionales más amplias que fomenten la corresponsabilidad, el trabajo colectivo y el reconocimiento de las diversidades. Fortalecer el clima escolar, entonces, no es solo un asunto de gestión técnica, sino una tarea ética y política que interpela el modelo de escuela, la cultura organizacional y el tipo de relaciones que se promueven desde la dirección. En este horizonte, el análisis del clima escolar debe asumirse como una herramienta diagnóstica y además como una vía para visibilizar las relaciones de poder, reconocer los aportes de los liderazgos relacionales y avanzar hacia formas de gestión escolar que contribuyan a la equidad, la participación y la justicia institucional.

Si bien este análisis aporta elementos significativos para comprender las relaciones interpersonales como configuradoras del clima escolar, su alcance está delimitado por su enfoque cuantitativo y la focalización específica en la categoría “Relaciones dentro de la escuela”; por otro lado, sus resultados no son generalizables por tratarse de un estudio de caso único. Sin embargo, al integrar estos hallazgos a una lectura situada y crítica, se contribuye a la construcción de marcos interpretativos sobre el liderazgo en contextos escolares, ofreciendo claves interpretativas relevantes que pueden ser retomadas por futuras investigaciones enmarcadas en enfoques feministas de la educación.

Referencias bibliográficas

Abarca, S., García, M. y Ortiz, R. A. (2021). El liderazgo directivo en la gestión de conflictos de instituciones educativas. Atenas. Revista Científico Pedagógica, 2(54), 172-188. https://repositorio.utp.edu.pe/handle/20.500.12867/4346

Alcívar, N., Montecé, S. y Montecé, L. (2022). La igualdad y el feminismo. Dilemas contemporáneos: educación, política. 9(1), 1-13 https://dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/2984

Alegre, M. Á. y Kwan, C. K. (2021). Gestión directiva y estilos de liderazgo en educación superior. Una revisión de la literatura. RADEE. Revista de Análisis y Difusión de Perspectivas Educativas y Empresariales, 1(2), 65-73. https://doi.org/10.56216/radee022021dic.a06

Álvarez, A. (2020). Clasificación de las investigaciones [Tesis, Universidad de Lima].

Ascorra, P., Arias, H. y Graff, C. (2003). La escuela como contexto de contención social y afectiva. Revista Enfoques Educacionales, 5(1), 117-135. https://enfoqueseducacionales.uchile.cl/index.php/REE/article/download/47518/49556

Barroso, F. G. (2007). Responsabilidad social empresarial y sugerencias para su aplicación en instituciones educativas. Investigación Universitaria Mul Investigación de la Universidad Simón Bolívar, 6(6), 48-54. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2695342

Buxarrais E., M. R. y Valdivielso, G., S. (2021). La perspectiva feminista en la educación y sus debates actuales. Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria, 33(2), 129-147. https://doi.org/10.14201/teri.25923

Carrasco, A. y Barraza, D. (2021). Una aproximación a la caracterización del liderazgo femenino: el caso de directoras escolares chilenas. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 26(90), 887-910. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8073010

Casassus, J. (2000). Problemas de la gestión educativa en América Latina: la tensión entre los paradigmas de tipo A y el tipo B. Santiago: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Colorado, S. (2022). El desarrollo ético de la escuela. Aula de Innovación Educativa, 311, 47-50.

Daft, R. L. (2006). La experiencia del liderazgo (3.ª ed.). Cengage Learning.

Giroux, H. A. (2013). Teoría y resistencia en educación: una pedagogía para la oposición. Siglo XXI Editores.

Gómez, J. F. (2020). Modelos mentales sobre el clima escolar: estudio con docentes y estudiantes de básica primaria. Revista Iberoamericana de Psicología, 13(2), 69-78. https://reviberopsicologia.ibero.edu.co/article/view/rip.13204/1587

Gómez, J. F. (2020). Modelos mentales sobre el clima escolar: estudio con docentes y estudiantes de básica primaria. Revista Iberoamericana de Psicología, 13(2), 69-78. https://reviberopsicologia.ibero.edu.co/article/view/rip.13204/1587

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. (6.ª ed.). McGraw-Hill.

Hersey, P., Balnchard, K. y Johnson, D. (1998). Administración del Comportamiento Organizacional. Liderazgo Situacional. Pearson Prentice Hall.

Hooks, b. (1994). Teaching to Transgress. Education as the Practice of Freedom. Routledge.

Lagarde, M. (2018). Género y feminismo: desarrollo humano y democracia. Siglo XXI Editores.

Mena, I. y Valdés, A. M. (2008). Clima social escolar. Valoras UC. https://www.educarchile.cl/recursos-para-el-aula/clima-social-escolar

Meza, K. y Ramos, A. S. (2021). Estilos de liderazgo del director educativo. Revista Peruana de Investigación e Innovación Educativa, 1(1).

Misad, K., Misad, R. y Dávila, O. (2022). El clima escolar desde la gestión directiva en Latinoamérica: una revisión de la producción académica. Gestionar: revista de empresa y gobierno, 2(2), 7-24. https://revistagestionar.com/index.php/rg/article/view/31/72

Moncayo, B. y Zuluaga, D. (2015). Liderazgo y género: barreras de mujeres directivas en la academia. Pensamiento & Gestión, (39), 142-177. https://www.redalyc.org/pdf/646/64644480009.pdf

Murillo, J., Roman, M., Hernández-Castilla, R. (2011). Una evaluación justa para una sociedad justa. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 4(1), 7-23. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3690176.pdf

Narodowski, M. (2020). Neoconservadurismo y educación en América Latina: disputas por el currículo escolar. Revista Brasileira de Educação, 25, 1-20. https://doi.org/10.1590/S1413-24782020250030

Niebla, S. Y. (2020). La evaluación de la competencia del liderazgo en la dirección escolar, desde la perspectiva de la socioformación. [The evaluation of leadership competence in school management, from the perspective of socioformation]. Forhum. International Journal of Social Sciences and Humanities, 2(2), 23-31. https://www.cife.edu.mx/forhum/index.php/forhum/issue/view/2/13

Niebla, S. Y. y Castro, J. A. (2023). El clima organizacional y la dirección escolar en el nivel medio superior. En Barraza, A., Lerma, A. y Cárdenas, T. J. (Coords.), Política y gestión educativa: aproximaciones investigativas y objetos de estudio (pp. 80-95). Red Durango de Investigadores Educativos A.C.

Ortiz Ortega A. (2009). Poder, mujeres y liderazgo: guía incluyente en un contexto global. Instituto Estatal de las Mujeres. https://www.cfj.gov.ar/src/img_up/09092020.0.pdf

Pérez, D. J. y Puentes, A. I. (2022). Clima escolar: conceptualización y variables. Revista Pensamiento y Acción, (32), 51-71. https://doi.org/10.19053/01201190.n32.2022.13933

Pineda, M., Palma, E., Assaél, J. y Redondo, J. (2021). Relaciones entre coordinadores municipales y directores de escuelas públicas en Chile. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 19(1), 45-60. https://doi.org/10.15366/reice2021.19.1.003

Poma, P. N. y Granda, D. M. (2020). El director escolar como líder de la comunidad educativa. Sociedad & Tecnología, 3(1), 29-38. https://doi.org/10.51247/st.v3i1.59

Raczynski, D. y Muñoz, G. (2005). Efectividad escolar y cambio educativo en condiciones de pobreza en Chile. Gobierno de Chile. https://bibliotecadigital.mineduc.cl/bitstream/handle/20.500.12365/2108/mono-925.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Reddin. William J. (1989). Efectividad Gerencial. Editorial Diana.

Reverter, S. (2022). La perspectiva de género en la educación universitaria de grado. En S. Reverter (Ed.), Experiencias docentes de la introducción de la perspectiva de género (pp. 9-25). Universitat Jaume I.

Reverter, S. y Medina, M. (2017). Intersecciones entre liderazgo y feminismo. Dossiers Feministes, (22), 5-12. http://dx.doi.org/10.6035/Dossiers.2017.22.1

Rodríguez, D. (2004). Diagnóstico organizacional. Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile.

Sandoval, M. (2014). Convivencia y clima escolar: claves de la gestión del conocimiento. Última Década, 22(41), 153-178. https://www.scielo.cl/pdf/udecada/v22n41/art07.pdf

Santa María, H., Ostos, F., Romero, S., y Ventosilla, D. (2021). Política educativa en América Latina. Revista Innova Educación, 3(2), 321 334. https://doi.org/10.35622/j.rie.2021.02.002

Villace, C. (2020). Liderazgo y gobierno estratégico de las universidades [Tesis de doctorado, Universidad de Salamanca]. Repositorio documental Gredos. https://gredos.usal.es/handle/10366/145525

-