Empatía, impulsividad y rasgos de personalidad en adolescentes: estudio exploratorio de análisis de redes

Almitra Vázquez Moreno

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (México)

almitravazquez@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-0156-4735

Miguel Ángel Villeda Muñoz

Pontificia Universidad Católixca de Puerto Rico (Puerto Rico)

vi440136@uaeh.edu.mx

https://orcid.org/0009-0007-6232-3373

Jaqueline Flores Daniel

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (México)

fl234442@uaeh.edu.mx

https://orcid.org/0009-0002-1089-5074

Rubén García Cruz

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (México)

rgarciac@uaeh.edu.mx

https://orcid.org/0000-0001-7348-8113

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons BY-NC-SA 4.0

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.17123285

Sección: General

Recibido: 19 de diciembre de 2024

Aceptado: 24 de febrero de 2025

Publicación: 19 de septiembre 2025

Resumen

La empatía es una habilidad que permite comprender los

estados emocionales de los otros, nombrarlos y, en algunos

casos, hasta sentir las emociones de los otros. Esta habilidad

es necesaria para mantener las relaciones sociales,

ya que permite adecuar las respuestas conductuales a las

exigencias del medio social. En este sentido, la adolescencia

es una etapa de transformación personal, donde la

empatía juega un papel relevante en la formación de las

relaciones sociales. Sin embargo, algunos rasgos de personalidad

y la impulsividad característica del adolescente

podrían influir en la empatía facilitando u obstaculizando

las relaciones interpersonales del adolescente. El presente

trabajo explora la relación entre estas variables en adolescentes

estudiantes de nivel medio superior a través de un

modelo de Redes. Fueron evaluados 172 estudiantes de

bachillerato con edades entre los 14-18 años (M = 15.29,

DE = 0.78), 113 mujeres y 59 hombres. Se observó que el

rasgo de personalidad denominado conciencia resulta central

a la empatía tanto afectiva como cognitiva y mantiene

una relación inversa con la impulsividad. Incrementar la

regulación de la conducta y las emociones en los adolescentes

podría tener un efecto positivo de mayor alcance al

influir no solo en lo individual sino también en las relaciones

interpersonales.

Palabras clave:empatía cognitiva, empatía afectiva, conciencia,

control de la conducta.

Empathy, impulsivity and personality traits in adolescents: an exploratory network analysis study

Abstract

Empathy is an ability that enables the understanding

of others’ emotional states, labeling them, and, in some

cases, even sharing them. This ability is necessary to

maintain social relationships, since it facilitates the

adaptation of behavioral responses to the demands of

the social environment. In this sense, adolescence is a

stage of transformation in the relevance and meaning

of social relationships, so empathy plays a crucial role

in the formation of social relationships; however, some

personality traits and the characteristic impulsiveness

of adolescents could influence empathy, facilitating

or hindering the interpersonal relationships of adolescents.

The present study explores the associations

between these variables in adolescent high school

students through a network model. A total of 172 high

school students aged 14-18 years (M = 15.29, SD =

0.78), 113 females and 59 males, were evaluated. It

was observed that the personality trait of conscientiousness

is central to both affective and cognitive empathy

and has an inverse relationship with impulsivity.

Increasing the regulation of behavior and emotions

in adolescents could have a broad positive impact,

influencing not only the individual but also their interpersonal

relationships.

Keywords:cognitive empathy, affective empathy,

conscientiousness, behavioral control.

Introducción

La adolescencia es una etapa de transición en el desarrollo que se caracteriza por cambios entre los que se incluye la maduración sexual, el refinamiento de los procesos cognitivos, la inestabilidad emocional y modificación en la relevancia de las relaciones interpersonales con los pares, por lo que las habilidades emocionales y la regulación de la conducta guiada por las emociones es de relevancia para lograr relaciones interpersonales exitosas (Vázquez-Moreno, 2022). Adicionalmente, estudios longitudinales muestran que la estabilidad en el desarrollo de la personalidad aumenta hacia la adolescencia tardía (Klimstra et al., 2009), por lo que es en esta etapa que se consolidan varios rasgos de la personalidad.

El concepto de personalidad hace referencia a distintos patrones del ser humano, entre los que se incluyen los pensamientos, sentimientos y la conducta (Pervin, 2000), que, aunque se considera presentan características estables, muestran variaciones por influencia de la cultura, los cambios en los roles en la sociedad y las experiencias de vida (Chopik y Kitayama, 2018). Para su estudio, se han desarrollado distintas teorías y modelos, que intentan explicar cómo se construye y qué características presenta cada tipo de personalidad.

Cloninger (1993) propone una teoría biosocial de la personalidad para lo cual describe tres dimensiones de personalidad independientes genéticamente, las cuales presenta como: búsqueda de novedades, evitación del daño y conducta dependiente a la recompensa. Estas dimensiones son asociadas con variaciones en los sistemas de neurotransmisión, acotando con esto las bases de la personalidad en bases biológicas y sociales. Las tres dimensiones maduran en la edad adulta e influyen en la efectividad social y personal mediante el aprendizaje consciente del autoconcepto y el moldeamiento social de la conducta a partir de las contingencias que se presentan.

De forma similar, la teoría de los rasgos describe a la personalidad como conformada por rasgos, siendo estos un conjunto de patrones que presentan cierta estabilidad a lo largo de la vida e involucran aspectos cognitivos, conductuales y emocionales (Allen y DeYoung, 2016). El estudio de los rasgos considera las disposiciones biológicas que apoyan la adaptación de los individuos a su entorno (McCrae, 2018), por lo que tienen un fuerte componente biológico.

Existen muchos modelos de la personalidad, algunos describen tres factores de personalidad (Cloninger, 1993; Eysenck y Eysenck, 1977), aunque uno de los modelos más utilizados a nivel mundial tanto en las áreas clínicas como en la investigación es el modelo de cinco factores. El modelo describe cinco rasgos de personalidad que agrupan diversas características conductuales y temperamentales de los individuos. El modelo de los cinco grandes es una clasificación empírica de distintos rasgos de personalidad relativamente independientes entre sí, entre los que se incluyen la extraversión, amabilidad, escrupulosidad, neuroticismo y apertura. Estos rasgos han mostrado estabilidad a través de las diferencias culturales en la mayor parte del mundo (Schmitt et al., 2007). El modelo es producto de las investigaciones de distintos grupos de trabajo por lo que el nombre de los rasgos difiere entre distintos autores, aunque en su gran parte el modelo se atribuye a Allport, quien fue una gran influencia en el desarrollo de las teorías factoriales de la personalidad (John y Robins, 1993).

El rasgo denominado neuroticismo hace referencia al nivel de ajuste personal, la estabilidad emocional y el nivel de ajuste a situaciones de distrés emocional, por lo que también se ha denominado regulación emocional, haciendo énfasis en las características conductuales, las herramientas cognitivas y la activación fisiológica con la que el individuo responde ante situaciones emocionales negativas como una amenaza o una pérdida. La extraversión describe la preferencia o facilitación por las relaciones interpersonales y estados de humor intensos. La apertura a la experiencia describe a individuos tolerantes a quienes se les facilita apreciar nuevas ideas y experiencias. El rasgo de amabilidad describe a individuos con mayor orientación interpersonal. Finalmente, la conciencia (también denominada escrupulosidad) hace referencia a individuos persistentes y controlados en sus impulsos y conducta.

Un rasgo de personalidad descrito con frecuencia entre los adolescentes es la impulsividad, definido a partir de conductas como la predisposición a actuar rápido, de forma no planificada en reacción a estímulos externos o internos sin considerar las probables consecuencias negativas de las acciones (Moeller et al., 2001). La impulsividad en adolescente se ha estudiado ampliamente considerando que las características descritas son compatibles con déficits del control motor, y por lo tanto de la inhibición. Al respecto, distintas tareas experimentales han explorado la inhibición motora de los adolescentes con resultados muy heterogéneos. Por ejemplo, Vázquez-Moreno cols., (2019) no encontraron diferencias en la inhibición motora de adolescentes divididos por su nivel de impulsividad, aunque si reportan un aumento en la variabilidad de la conducta y diferencias en la actividad EEG que denotan un mayor reclutamiento de recursos neuronales para la ejecución de la tarea en los adolescentes más impulsivos en comparación de sus pares con menor impulsividad. De forma similar, estudios que han comparado el control inhibitorio entre niños, adolescentes y adultos encuentran que los adolescentes muestran dificultades para ejercer el control motor ante estímulos emocionales (Cohen-Gilbert y Thomas, 2013; Somerville et al., 2011).

Estas variaciones se han explicado a partir de la existencia de variedades de impulsividad (Evanden, 1999), sin embargo, podría deberse a la diversidad de combinaciones de los rasgos de personalidad que componen a los individuos. Por ejemplo, al apegarnos al modelo de los grandes cinco, la impulsividad parece componerse por una baja conciencia en combinación con baja regulación emocional. La impulsividad es un concepto paraguas, debajo del cual se han cobijado múltiples características conductuales, asociadas a su vez a múltiples procesos cognitivos y respuestas emocionales.

El estudio de los rasgos de personalidad también ha demostrado ser de relevancia para la comprensión de la salud mental, por lo que pueden ser mediadores tanto del bienestar psicológico como del desarrollo y mantenimiento de diversas psicopatologías como la depresión (Allen y DeYoung, 2016; Kang et al., 2023; Lincoln, 2008). Al respecto, Kang y colaboradores (2023) en una muestra poblacional grande de adultos, identificaron a través de regresiones lineales que los rasgos de personalidad se asocian de forma diferenciada con distintas dimensiones de la salud mental. El estudio demostró que el neuroticismo predice dificultades en los tres ejes evaluados de la salud mental: 1) disfunción social y anhedonia, 2) depresión y ansiedad, y 3) falta de confianza; mientras que una menor apertura a nuevas experiencias fue predictora de depresión y ansiedad únicamente.

Diversos estudios identifican los cambios en los rasgos de personalidad en los adolescentes enfocándose en el incremento de rasgos específicos, la estabilidad de estos, y la consistencia en la organización del perfil. Por ejemplo, el estudio longitudinal de Klimstra y colaboradores (2009) encontró que algunos rasgos incrementan de la adolescencia temprana a la tardía, en particular, los rasgos de amabilidad, consciencia, regulación emocional y apertura muestran un incremento con la edad en hombres y mujeres al comparar los puntajes de la adolescencia temprana con los de la adolescencia tardía. Paradójicamente, los cambios biológicos, sociales y culturales que atraviesa el adolescente, parecen influenciar la maduración y estabilidad de las diferencias interindividuales.

Otros estudios han demostrado la utilidad de evaluar la personalidad en adolescentes en relación con otras características de la salud mental. El metaanálisis de Mota et al. (2024) revela que algunas características de la personalidad están asociadas a conducta suicida y autolesiones en adolescentes, reportan que el neuroticismo parece ser un factor de riesgo a la conducta suicida y las autolesiones.

Durante la adolescencia se han descrito una serie de cambios en la conducta, cognición y afecto, los cuales tienen como base biológica los cambios funcionales en estructuras prefrontales mediales y la unión parieto-temporal que modifican la respuesta del adolescente a los estímulos sociales (Blakemore, 2008; Burnet et al., 2011). Al respecto, parece ser que ciertos rasgos de personalidad favorezcan las relaciones interpersonales, lo que podría facilitar el proceso de adaptación social del adolescente. Por ejemplo, Habashi et al. (2016), exploraron las relaciones entre la conducta prosocial, la empatía y la personalidad entre estudiantes universitarios y encontraron que el rasgo de personalidad que se asoció con la prosocialidad fue la amabilidad, identificando este rasgo como nuclear a las conductas prosociales. El estudio de modelado con ecuaciones estructurales encontró tres posibles modelos, siendo la más parsimoniosa la de personalidad prosocial, la cual, a partir de los rasgos de personalidad de neuroticismo y amabilidad, y considerando como mediadores dos rasgos de empatía —la preocupación empática y el distrés personal—, explicaba la conducta prosocial. Esto sugiere que la empatía podría estar asociada con rasgos de personalidad específicos e influir en la forma en que el sujeto guía su conducta y toma decisiones en un contexto social.

La empatía es un constructo multidimensional con componentes cognitivos y afectivos (Chauhan et al., 2008; Krämer et al., 2010). Implica el reconocimiento y la reacción emocional ante los estados emocionales de los otros (Blair, 2005), lo que nos permite desplegar conductas adaptativas al entorno social (Shamay- Tsoory, 2011). Por lo tanto, la empatía permite al individuo anticipar y comprender el comportamiento de los otros, lo cual es indispensable para desarrollar relaciones sociales exitosas (Keskin, 2014).

En relación con los componentes cognitivos y afectivos, estos hacen referencia a estados y respuestas diferenciados, que pueden involucrar los procesos perceptivos y el reconocimiento de las emociones que expresan los otros, hasta la vivencia de las emociones de los demás como propias. La empatía cognitiva hace referencia a la capacidad de asumir el rol del otro, entender su punto de vista, interpretar su estado emocional y predecir su comportamiento, mientras que la empatía afectiva implica un despliegue de respuestas fisiológicas que permiten al individuo sentir las emociones de los otros, este componente incluye el contagio emocional y el dolor compartido (Blair, 2005; Shamay-Tsoory, 2011). La empatía es por lo tanto, una habilidad relevante para la interacción social que se encuentra presente en varios mamíferos, en el ser humano se observa desde los primeros años de vida en los que se puede observar el contagio emocional, el distrés emocional ante el sufrimiento de otros y la preocupación empática, mientras que los componentes cognitivos de la empatía que implican la adopción del punto de vista de los otros, se presenta en edad preescolar, ya que está asociada con habilidades del funcionamiento ejecutivo y la teoría de la mente (Decety y Holvoet, 2021).

El desarrollo de las habilidades empáticas tiene una influencia tanto biológica como social. Inicialmente el cerebro posee la estructura anatómica y neurohormonal para el desarrollo de la empatía. Se han propuesto al cíngulo, el surco temporal superior, la corteza prefrontal medial, el giro fusiforme, entre otras (Eslinger et al., 2021) como regiones cerebrales involucradas en procesos empáticos. Sin embargo, el desarrollo de la empatía requiere de la experiencia, es decir las interacciones sociales que se presentan desde el nacimiento y durante la infancia con los padres y cuidadores, figuras de autoridad como profesores y otros adultos, y finalmente con los pares a lo largo de la vida (Decety y Holvoet, 2021).

Un incremento de las habilidades empáticas, especialmente aquellas relacionadas con la empatía cognitiva, se observa de la infancia a la pubertad. Durante este periodo se observa un incremento de las habilidades cognitivas, las cuales se relacionan con la maduración de la corteza prefrontal medial, y el fortalecimiento de sus conexiones con la unión temporo-parietal y la corteza prefrontal inferior (Schurz et al., 2014). En la adolescencia, la empatía tiene un papel moderador de las relaciones entre la influencia de los pares y la conducta prosocial (Li et al., 2024), por lo que contribuye a la formación de vínculos positivos, los cuales influyen en la salud mental de los adolescentes.

De acuerdo con lo anterior podemos establecer tres puntos importantes: primero, los rasgos de personalidad se constituyen con patrones estables de conducta inmersos en un medio social; segundo, estos rasgos podrían ser moderados por la empatía con el propósito de mantener relaciones interpersonales sanas entre los pares; y tercero, durante la adolescencia se observa una reorganización del cerebro social, la cual modifica la relevancia de los estímulos sociales. Tomando esto en consideración, el presente trabajo se enmarca en una etapa del desarrollo en la que se observan dificultades en las relaciones interpersonales entre pares. Adicionalmente, se reporta que los rasgos de personalidad y la empatía están influenciados por el contexto social, por lo que explican el desarrollo de conductas prosociales y cooperativos entre los pares, no obstante, los estudios sobre estas variables, en adolescentes mexicanos es escaso.

Derivado de lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo explorar la relación entre los rasgos de la personalidad, la impulsividad y la empatía en adolescentes, bajo la hipótesis de que los rasgos de extraversión, regulación emocional y amabilidad son son características centrales a la empatía. La comprensión de esta relación permitirá la identificación de los factores que facilitan la interacción social entre los adolescentes y con ello intervenir en aspectos específicos de los rasgos de personalidad, que podrían contribuir a la salud mental de los jóvenes al mejorar sus habilidades socioemocionales.

Método

Participantes

Estudio cuantitativo de alcance descriptivo – correlacional, de corte transversal. La muestra se compuso de 172 adolescentes con una edad de 14 a 18 años (M = 15.29; DE = 0.78), estudiantes de nivel medio superior, quienes fueron evaluados en sus rasgos de personalidad, impulsividad y empatía. Se determinó el tamaño de la muestra en R con la fórmula N= [(Z Zα +Zβ) /C]2 + 3, la cual con los valores α =0.05 y β=0.10 y una correlación esperada del 25 estableció una muestra mínima de 164 participantes (Hulley et al., 2013). En la tabla 1 se describen los datos demográficos.

Instrumentos

Cociente de Empatía. Este instrumento de Barón-Cohen y colaboradores fue validado para su uso en adolescentes mexicanos (Ledesma-Amaya, 2023), mide la empatía en adolescentes, a partir de dos dimensiones: la dimensión afectiva (EA) y la cognitiva (EC). El instrumento se compone de 29 ítems (EA = 16 ítems y EC = 13 ítems) que se contestan con una escala Likert que va en un rango de 1 (Completamente de acuerdo) al 4 (En completo desacuerdo).

Puntajes altos reflejan niveles altos de empatía. La validación en población mexicana confirmó el modelo de dos factores, además de mostrar adecuados índices de consistencia interna (EA ω = .94, EC ω = .77) y adecuada validez de criterio medida a partir de las correlaciones entre el instrumento validado y el instrumento original.

Inventario cinco factores de personalidad para niños (FFPI-C). Instrumento de evaluación de la personalidad compuesto por 75 reactivos, traducido y validado para su uso en población mexicana para población mexicana (McGhee et al., 2019), mide los rasgos de personalidad de niños y adolescentes en edades de 9 a 18 años, a partir de un modelo de cinco factores: Amabilidad (α = 0.68), Extraversión (α = 0.50), Apertura a la experiencia (α = 0.70), Escrupulosidad (α = 0.82) y Regulación emocional (α = 0.74). Reporta un índice de consistencia interna total de 0.89. La validez de constructo fue medida a partir del análisis factorial confirmatorio, mostrando índices aceptables.

Escala de Impulsividad de Plutchick. Instrumento para evaluar la impulsividad, creado originalmente por Plutchik, se adaptó en jóvenes mexicanos por Alcázar-Córcoles (2015) compuesta por 15 reactivos de tipo Likert con cuatro opciones de respuesta (Nunca, a veces, a menudo y casi siempre), puntuadas de 0 a 3 respectivamente, adoptando valores de 0 a 34. La validación de Alcázar reporta un alfa de Cronbach (α) = 0.71.

Procedimiento

De forma previa a las evaluaciones, se llevaron a cabo reuniones con los padres de familia con la finalidad de informar sobre el estudio y solicitar el consentimiento para la evaluación de su hijo o hija. Una vez otorgados los consentimientos, se pasó a los salones de la escuela para solicitar el asentimiento del menor y continuar con el proceso de evaluación. Los estudiantes fueron evaluados en dos sesiones, participaron en el proceso una estudiante de la maestría y un estudiante de licenciatura, ambos fueron supervisados por el investigador titular. La evaluación de los estudiantes se llevó a cabo en grupos, cualquier duda que surgía respecto a los cuestionarios fue resuelta en el momento por los aplicadores. En el caso de los estudiantes que abandonaron el estudio, sus datos fueron eliminados de la base de datos y no se contabilizan en la muestra. Una vez llenados los cuestionarios fueron resguardados para su evaluación, calificados y codificados en una base de datos. El estudio siguió las recomendaciones éticas para la investigación con seres humanos en materia de salud de la Comisión Nacional de Bioética (Organización Panamericana de la Salud, 2016): los participantes y sus padres fueron informados sobre el objetivo del estudio, se aseguró el anonimato de los participantes, así como se les hizo saber en todo momento que su participación era voluntaria. El proyecto fue aprobado por el comité de ética local con el número de oficio 283/2024.

Análisis de datos

Los datos fueron analizados con el software SPSS v24. Para evaluar la normalidad de la distribución de todas las variables se utilizó la prueba Kolmogórov-Smirnov con ajuste Lilliefors. Se obtuvieron los estadísticos descriptivos de la muestra y se analizaron las diferencias en los puntajes entre hombres y mujeres. Adicionalmente se calculó el coeficiente rho de Spearman con la finalidad de calcular la correlación para datos no paramétricos. El análisis de redes representa las relaciones estadísticas entre los diferentes nodos a partir de las correlaciones parciales, las cuales controlan el efecto de los demás nodos evitando con ello las correlaciones espurias (Fonseca-Pedrero, 2018). El análisis de redes se compone de los nodos y aristas, el grosor de las últimas representa la fuerza de la relación entre los nodos. Se utilizó un análisis de redes ya que el objetivo del presente trabajo fue identificar que rasgos de personalidad presentan mayor relación e influencia con la empatía, información que podemos obtener a partir de este tipo de análisis. Para estimar la red se utilizó paquetería en R, qgraph (Epskam et al., 2012), y bootnet (Epskam et al., 2018). Se utilizó un modelo gráfico gausiano (GGM), el cual permite la estimación de redes con datos ordinales con la adecuación a una matriz de correlaciones policóricas. Para la regularización de las correlaciones se utilizó el EBIC-LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator y Extended Bayesian Information Criterion), el parámetro de reducción de las aristas fue de .25, por lo que todas las correlaciones menores a este umbral fueron eliminadas. Se calcularon los índices de centralidad para cada uno de los nodos (fuerza, cercanía, similitud y la influencia esperada). Finalmente, se calculó la estabilidad de los índices de centralidad con un bootstrap (n= 1000).

Resultados

En los rasgos de personalidad, se observa normalidad en las dimensiones amabilidad (p=.20), apertura (p=.20), regulación emocional (p=.20), las y conciencia mostraron distribuciones no normales (p=.02; p=.01 respectivamente). La distribución de empatía afectiva fue normal (p=.09) no así la distribución de la empatía cognitiva (p<.0001). La distribución de las puntuaciones de impulsividad fue normal (p=.07). Los datos demográficos y los estadísticos descriptivos se presentan en la tabla 2.

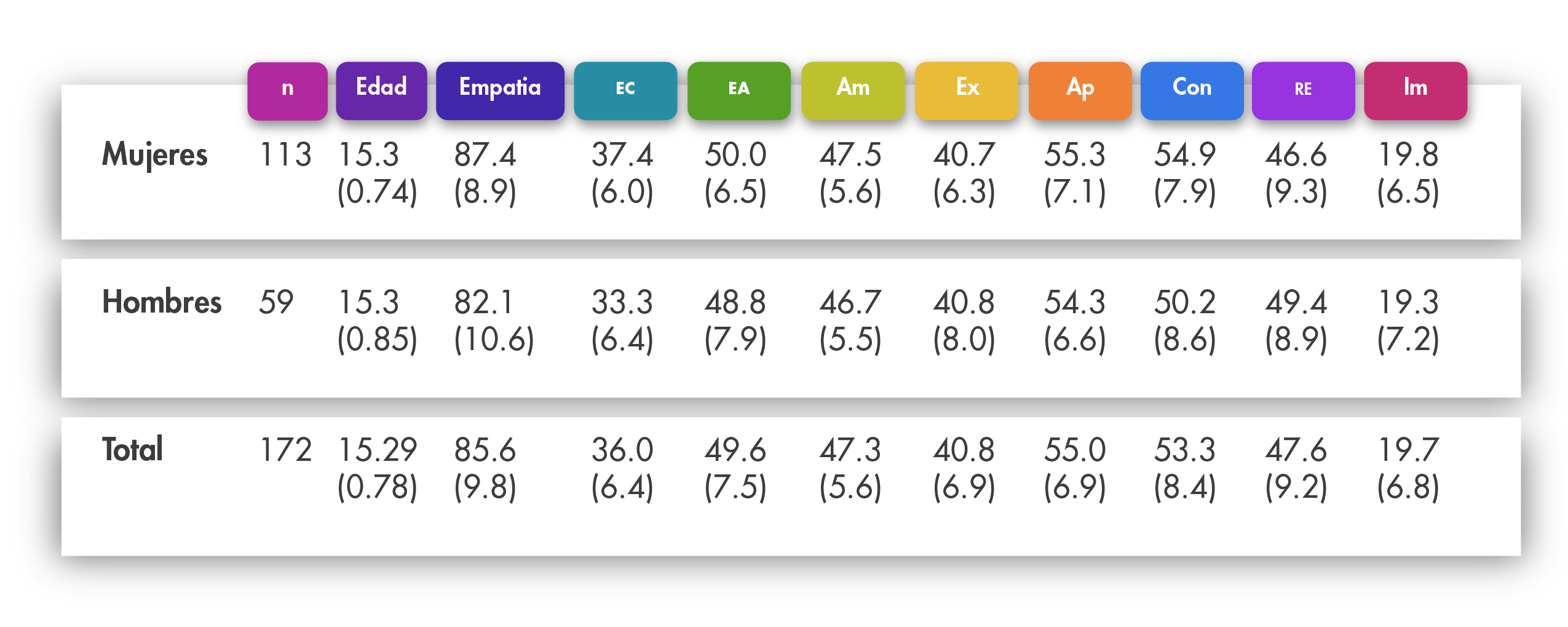

Tabla 1.Datos demográficos y estadísticos descriptivos de la muestra

Nota. Media (de) de la edad y los puntajes de empatía total y de las dimensiones cognitiva y afectiva de la muestra. ec=empatía cognitiva, ea=empatía afectiva, Am=amabilidad, Ex=extraversión, Ap=apertura a la experiencia, Con=conciencia, re=regulación emocional, m=impulsividad.

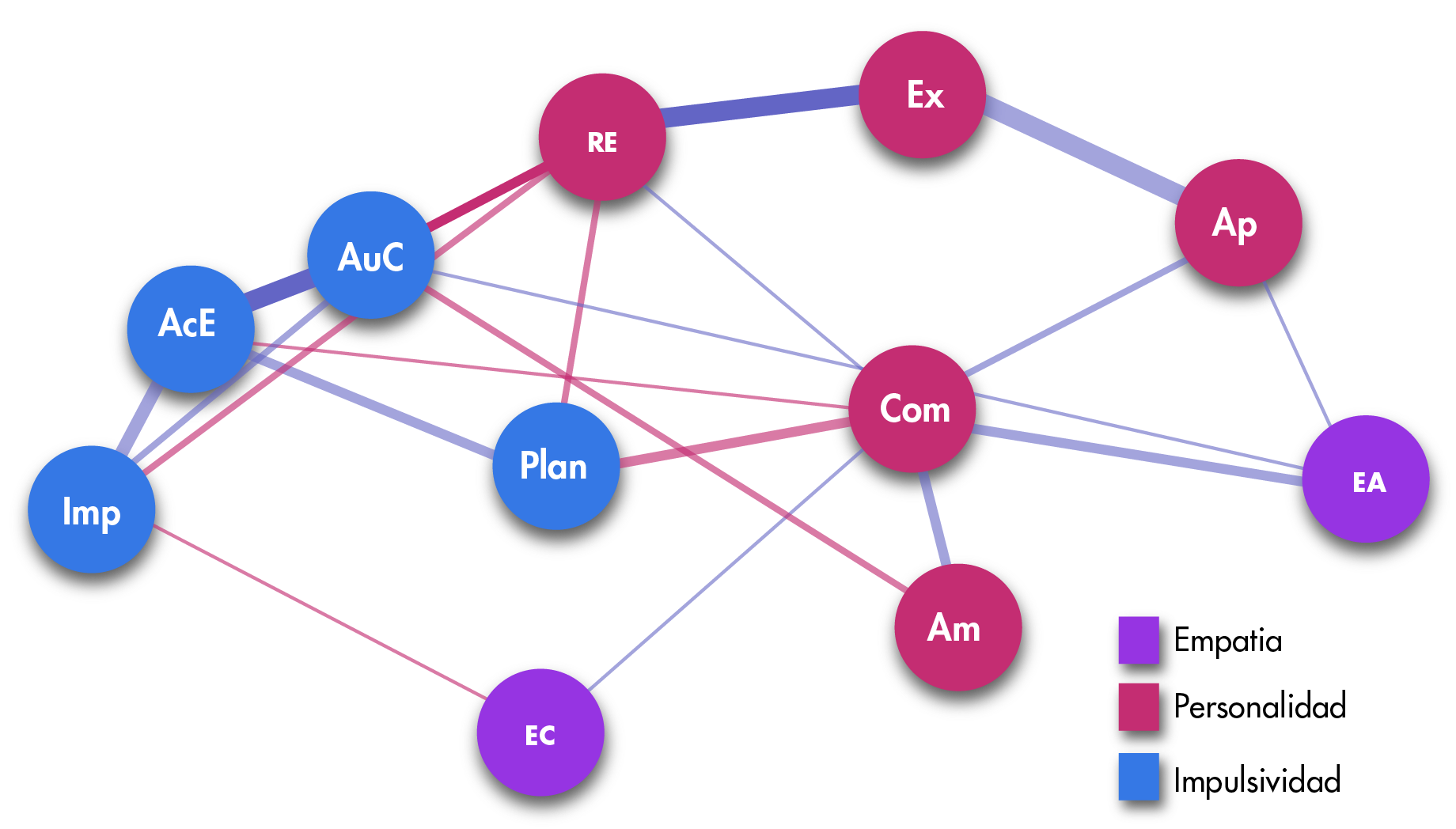

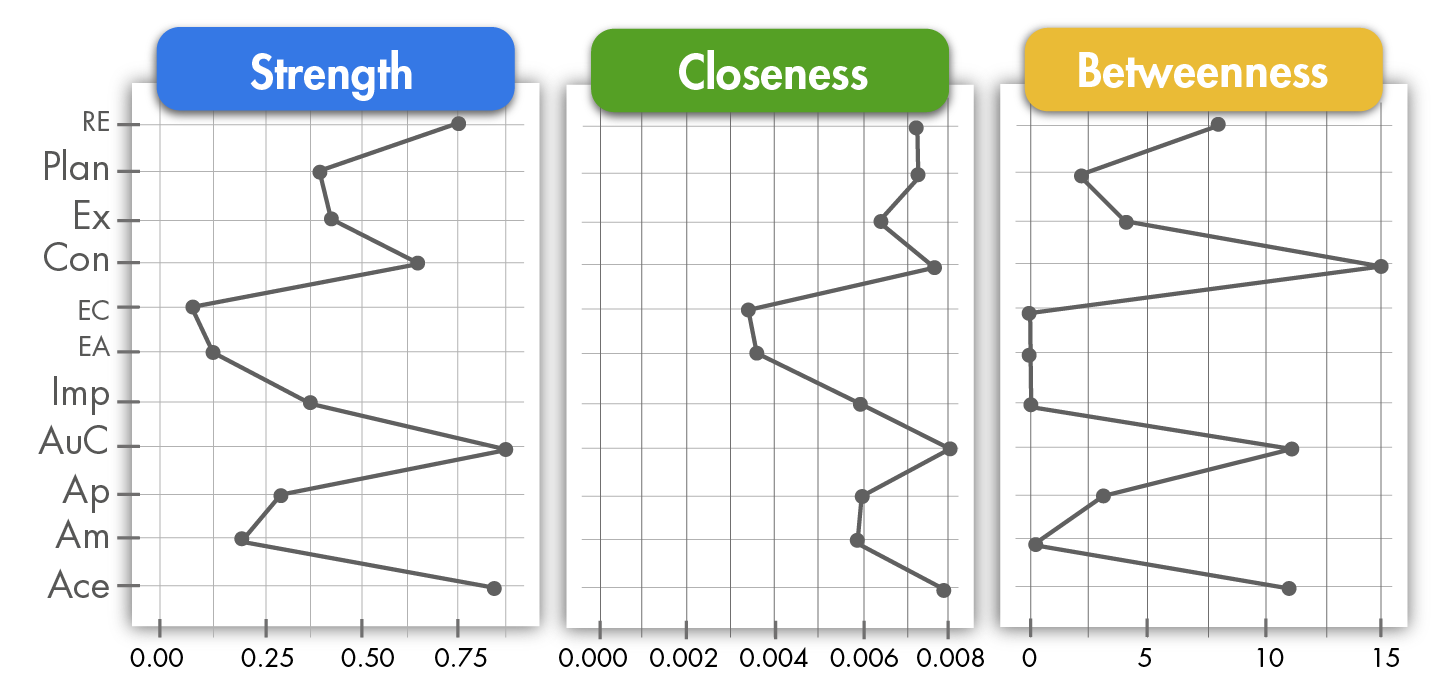

La figura 1 muestra las relaciones entre los factores que componen los tres constructos y las medidas de centralidad pueden observarse en la Figura 2. Los coeficientes de estabilidad (CS) para la fuerza de la red fueron aceptables [CS (r = .70) = .51], sin embargo, fueron bajos en los indicadores de cercanía e intermediación [CS (r = .70) < .20 en ambos casos].

La suma ponderada del número y la fuerza de las conexiones nos muestra cuatro nodos principales en cuanto a la fuerza de centralidad: regulación emocional (RE), conciencia (CON), autocontrol (AUC) y actuación espontanea (ACE), los cuales pueden observarse en la Figura 2. Sin embargo, el rasgo conciencia mostró los valores más altos de intermediación y cercanía (Figura 2), por lo que parece ser el rasgo más influyente.

Las dos dimensiones de la empatía se relacionaron con diferentes nodos. La empatía cognitiva (EC) muestra una asociación positiva con los rasgos de personalidad conciencia (CON) y negativa con Impulsos primarios (IMP).

La empatía afectiva muestra una asociación positiva con conciencia (COM), apertura a la experiencia (AP) y autocontrol (AUC). El rasgo de conciencia (CON) se asoció de forma negativa con la variable planificación (Plan) y actuación espontánea (ACE). Sorprendentemente, el rasgo amabilidad (Am) no se asoció con los rasgos de empatía.

Figura 1.Red estimada para los rasgos de personalidad, impulsividad y empatía.

Nota. Empatía cognitiva (EC); Empatía Afectiva (EA); Amabilidad (Am); Extraversión (Ex); Apertura a la experiencia (Ap); Conciencia (Con); Regulación Emocional (RE), Impulsos primarios (Imp); Actuación Espontánea (AcE); Autocontrol (AuC); Planificación (Plan).

Figura 1.Medidas de centralidad para los rasgos de personalidad, impulsividad y empatía

Nota. Empatía cognitiva (EC); Empatía Afectiva (EA); Amabilidad (Am); Extraversión (Ex); Apertura a la experiencia (Ap); Conciencia (Con); Regulación Emocional (RE), Impulsos primarios (Imp); Actuación Espontánea (AcE); Autocontrol (AuC); Planificación (Plan).

Discusión

El presente trabajo tuvo como objetivo construir un modelo de redes con los constructos de empatía, rasgos de personalidad e impulsividad considerando las puntuaciones obtenidas en diferentes cuestionarios de autoinforme en adolescentes escolarizados. El análisis de redes muestra que la empatía tanto afectiva como cognitiva, presenta una relación modesta con diferentes rasgos de personalidad e impulsividad.

El análisis muestra que los nodos con mayor fuerza, es decir correlaciones más fuertes fueron los componentes de impulsividad autocontrol (auc) y actuación espontánea (ACE), mientras que, entre los rasgos de personalidad el nodo con mayor fuerza fue el denominado regulación emocional (RE) y conciencia (CON). También se observa una relación inversa entre la regulación emocional y la impulsividad, especialmente entre el componente de autocontrol.

De forma modesta, ambos tipos de empatía, afectiva y cognitiva, están relacionadas con el rasgo de conciencia. Además, se observa que el rasgo de personalidad conciencia presenta la mayor centralidad con valores más altos en fuerza, cercanía e intermediación. La conciencia, denominada también escrupulosidad, hace referencia a sujetos persistentes y con un adecuado control de sus impulsos y su conducta. Los resultados encontrados coinciden con otros trabajos que describen la asociación entre empatía y conciencia (Barrio et al., 2004, Melchers, et al., 2016; Mitsopoulou y Giovazolias, 2015).

Los resultados indican que, en la muestra de adolescentes evaluada, la conciencia es fundamental para las conductas prosociales mediadas por una adecuada comprensión de los estados emocionales y mentales de los otros (empatía cognitiva) así como la habilidad de compartir las emociones de los otros, manteniendo el control de las respuestas emocionales (empatía afectiva). Ambos tipos de empatía son necesarios para la toma de decisiones en ambientes sociales, que permitan conocer la perspectiva de los otros y compartir sus emociones.

La relación entre el rasgo de conciencia y la empatía se observa también en estudios con adultos en diferentes contextos culturales (Melchers et al., 2016). Las características de personalidad que encajan con el rasgo de conciencia son compatibles con una mejor metacognición, mayor control de sí mismo y por lo tanto una diferenciación de los estados internos del estado de los otros.

La relación entre la empatía y los aspectos de control y regulación de la conducta pone en manifiesto la influencia del control tanto cognitivo como emocional en el desarrollo de las habilidades empáticas. Otros autores han encontrado relaciones similares. Por ejemplo, Mitsopoulou y Giovazolias (2015) en un metaanálisis encuentran que bajos niveles de los rasgos amabilidad y conciencia, así como de baja empatía afectiva, en combinación con altos niveles de neuroticismo y extraversión se asocian con conductas de bullying y victimización en niños y adolescentes. El estudio muestra que la empatía es una variable importante en la reducción de la agresión entre niños y adolescentes, por lo que como se mencionó previamente, tiene una función relevante para el desarrollo de conductas prosociales. De forma similar a otros trabajos, no se encuentra una relación entre regulación emocional y empatía (Barrio et al., 2004, Mitsopoulou y Giovazolias, 2015). Al respecto, la función de la regulación emocional podía estar dirigida a la respuesta de las emociones propias y no al contagio emocional, lo que explicaría la falta de relación entre este rasgo y la empatía.

El rasgo regulación emocional se encuentra relacionado en sentido inverso con la impulsividad, relación que se observa en el modelo de redes, por lo que la posible tranquilidad que pueden manifestar los sujetos cuando tienen el rasgo presente, estaría más asociado con la sensación interna que con la interpretación de las emociones en los otros o con la habilidad de disminuir las emociones indeseadas. Al respecto, es relevante distinguir el rasgo de regulación emocional / neuroticismo, de la habilidad de regular las emociones, ya que la primera implica una sensación de calma y tranquilidad, así como un menor estado de ansiedad, mientras que la segunda implica el incremento o la disminución de los estados emocionales propios y representa una de las bases de la cognición social (Decety y Holvoet, 2021).

El trabajo de Romero y cols., (2024) encuentran que el neuroticismo en adolescentes explica una proporción importante de los componentes afectivos y cognitivos de la agresión, por lo que las dificultades en la regulación emocional como rasgo, podrían explicar las conductas agresivas. Adicionalmente encuentran que la baja empatía predice la agresión tanto física como verbal. En el caso del trabajo de Romero y colaboradores no se observa la contribución del rasgo de conciencia, sin embargo, esto se debe a que evaluaron los rasgos de la personalidad a partir del modelo de tres factores de Eysenck, el cual solo considera extraversión, psicoticismo y neuroticismo.

Es importante considerar que el neuroticismo comparte características con el rasgo denominado regulación emocional en el modelo de los cinco grandes, por lo que la asociación entre el neuroticismo y la agresión podría agrupar la falta de conciencia y de regulación emocional. El trabajo de Romero y colaboradores (2024) enfatiza las diferencias de género en la empatía, al observar que las mujeres obtienen puntajes más altos que los hombres tanto en empatía como en neuroticismo. En el presente trabajo no se realizaron comparaciones por género ya que la muestra de hombres fue mucho menor que la de mujeres.

Por otra parte, la empatía afectiva mostró asociaciones con el rasgo de conciencia y apertura a la experiencia, así como con el autocontrol, una de las características de la impulsividad. La empatía afectiva se refiere a la habilidad de sentir las emociones de los otros de forma vivida, por lo que la apertura a la experiencia y el autocontrol son necesarios para vivir las emociones de los otros.

Mientras que la empatía cognitiva se asoció negativamente con los impulsos primarios. Los impulsos primarios nos hablan del bajo control de las respuestas y reacciones ante estímulos con carga afectiva. En este sentido, un bajo control de los impulsos primarios se asocia con peores habilidades empáticas para la identificación de las emociones de los otros. La falta de correlación entre los dos tipos de empatía nos habla de componentes independientes entre sí, lo que explica la variabilidad de la conducta humana.

Un aspecto importante a considerar es que, al tratarse de una muestra joven, muchos de los rasgos de personalidad están en consolidación. Esto presenta una desventaja para generalizar los resultados, debido a las dinámicas socioculturales que influyen en su desarrollo (Chopik y Kitayama, 2018). A pesar de ello, los resultados también ofrecen una oportunidad para intervenir favorablemente en el adolescente. Muchos de los rasgos de personalidad están influidos por el desarrollo de habilidades socioemocionales, por lo que fortalecer las habilidades asociadas a la conciencia como la regulación de la conducta, la metacognición y el reconocimiento de las sensaciones propias en respuesta a estímulos externos e internos ofrecen la oportunidad de aumentar el autocontrol y con ello mejorar sus relaciones sociales.

Al respecto, se ha descrito ampliamente que la adolescencia a pesar de considerarse un periodo de inestabilidad emocional debido a una mayor sensibilidad del sistema límbico (Arain et al., 2013), es también es un periodo de grandes ventajas en cuanto a la reestructuración de la organización funcional cerebral (Kumar et al., 2024), lo que abre una ventana de oportunidad para el desarrollo de diversas habilidades cognitivas, metacognitivas y socioemocionales. Si bien el estudio de estas últimas se ha rezagado, en los últimos años han tomado relevancia conforme las investigaciones han demostrado su relevancia en los procesos cognitivos y en el desarrollo de habilidades blandas.

Diversos trabajos indican que los adolescentes con mejores habilidades en el manejo de sus emociones reportan un mayor bienestar psicológico (Chernyshenko, et al. 2018; Guerra-Bustamante et al., 2019). Esto podría deberse, en gran medida, a la facilitación que le otorgan a la interacción con sus pares al permitirles adecuar la conducta a las condiciones contextuales.

Es importante considerar las implicaciones de los niveles de empatía y los rasgos de personalidad en el desarrollo de las habilidades socioemocionales, especialmente en los adolescentes. De forma previa se ha observado que la habilidad de reconocer, expresar y gestionar las emociones se incrementa con la edad (Vázquez-Moreno, 2022). Específicamente, en la adolescencia tienen un incremento importante, debido a la relevancia que adquieren las relaciones sociales para los adolescentes, quienes pasan por un periodo de reorganización cerebral mediado por hormonas (Kumar et al., 2024). Por ello, la empatía y los rasgos de personalidad cobran relevancia en la escuela, ya que aquellos estudiantes con mejores habilidades de regulación y mayor empatía tendrán relaciones sociales más exitosas, no solo con sus pares sino también con las figuras de autoridad.

Es importante mencionar que el presente trabajo presenta limitaciones, la primera es que las evaluaciones se basan en su mayoría de instrumentos de autoreporte, lo que nos permite conocer la forma en que se percibe a sí mismo el adolescente, sin embargo, esta percepción podría estar sesgada o el propio adolescente podría tratar de contestar lo que cree que se espera de él. En segundo lugar, la muestra no es equitativa en su composición en cuanto el sexo, por lo que un estudio con una muestra más extensa podría mejorar las medidas de centralidad. Finalmente, los estudios experimentales en los que se estudien procesos asociados a la empatía como el reconocimiento de emociones y la toma de decisiones en contextos sociales mediante mediciones objetivas, permitiría una mejor comprensión del fenómeno.

De forma general, el presente trabajo contribuye a la comprensión de las variables de personalidad, impulsividad y empatía en adolescentes. La interacción entre estas variables podría dar la clave para el trabajo de intervención entre los adolescentes. Considerando la plasticidad cerebral, el trabajo con adolescentes para la toma de conciencia de las habilidades de reconocimiento, expresión y regulación emocional podría mejorar las habilidades empáticas y con ello incrementar sus habilidades sociales. El entrenamiento en habilidades metacognitivas, la atención presente y la identificación de las sensaciones del cuerpo podrían incrementar el control cognitivo y con ello la regulación de la conducta. El incremento de empatía podría beneficiar las relaciones interpersonales entre los adolescentes y con ello aumentar la frecuencia de conductas prosociales en la vida adulta.

Referencias bibliográficas

Alcázar-Córcoles, M. A., Verdejo, A. J., y Bouso-Sáiz, J. C. (2015). Propiedades psicométricas de la escala de impulsividad de Plutchik en una muestra de jóvenes hispanohablantes. Actas Españolas de Psiquiatría, 43(5), 161–169.

Allen, T.A., y DeYoung, C.G. (2016). Personality neuroscience and the Five-factor model. In T. A. Widiger, The Oxford Handbook of the Five factor model of Personality. https://doi.org/10.1093/ oxfordhb/9780199352487.013.26

Arain, M., Haque, M., Johal, L., Mathur, P., Nel, W., Rais, A., Sandhu, R., & Sharma, S. (2013). Maturation of the adolescent brain. Neuropsychiatric disease and treatment, 9, 449–461. https://doi. org/10.2147/NDT.S39776

Baron-Cohen, S. y Wheelwright, S. (2004). The Empathy Quotient: an investigation of adults with Asperger syndrome or high functioning autism, and normal sex differences. Journal of Autism and Developmental Disorders, 34(2), 163–175. doi: 10.1023/B:JADD.0000022607.19833.00.

Barrio, V., Aluja, A., y García, L. (2004) Relationship between empathy and the big five personality traits in a sample of Spanish adolescents. Social Behavior and Personality: An International Journal, 32(7), 677–681. https://doi. org/10.2224/sbp.2004.32.7.677

Blair, R.J.R. (2005). Responding to the emotions of others: Dissociating forms of empathy through the study typical and psychiatric populations. Consciousness and Cognition, 14(4), 698–718. https://doi.org/10.1016/j.concog.2005.06.004

Blakemore S. J. (2008). The social brain in adolescence. Nature reviews. Neuroscience, 9(4), 267–277. https://doi.org/10.1038/nrn2353

Burnet, S., Thompson, S., Bird, G., y Blakemore, S.J. (2011). Pubertal development of the understandign of social emotions: Implicatios for education. Learning and Individual Differences, 21, pp. 681–689.

Chauhan, B., Mathias, C.J., y Critchley, H.D. (2008). Autonomic contributions to empathy: Evidence from patients with primary autonomic failure. Autonomic Neuroscience, 140(1-2), 96–100. https://doi.org/10.1016/j.autneu.2008.03.005.

Chernyshenko, O., M. Kankaraš., & F. Drasgow. (2018). Social and emotional skills for student success and well-being: Conceptual framework for the OECD study on social and emotional skills. OECD Education Working Papers. 173, OECD Publishing, Paris.

Chopik, W. J., y Kitayama, S. (2018). Personality change across the life span: Insights from a cross-cultural, longitudinal study. Journal of personality, 86(3), 508–521. https://doi. org/10.1111/jopy.12332

Cohen-Gilbert, J. E., y Thomas, K. M. (2013). Inhibitory control during emotional distraction across adolescence and early adulthood. Child Development, 84(6), 1954–1966. https://doi. org/10.1111/cdev.12085

Cloninger, C. R., Svrakic, D. M., & Przybeck, T. R. (1993). A psychobiological model of temperament and character. Archives of General Psychiatry, 50(12), 975–990. https://doi.org/10.1001/ archpsyc.1993.01820240059008

Decety, J., y Holvoet, C. (2021). The emergency of empathy: A developmental neuroscience perspective. Developmental Review, 62, 1000999. https://doi.org/10.1016/j.dr.2021.100999

Epskamp, S., Cramer, A.O.J., Waldorp, L.J., Schmittmann, V.D., Borsboom, D. (2012). qgraph: Network Visualizations of Relationships in Psychometric Data. Journal of Statistical Software, 48(4), 1–18. http://www.jstatsoft.org/v48/i04/.

Epskamp, S., Borsboom, D., y Fried, E. I. (2018). Estimating psychological networks y and their accuracy: A tutorial paper. Behavior Research Methods, 50, 195-212.

Eslinger, P.J., Anders, S., Ballarini, T., Boutros, S., Krach, S., Mayer, A., Moll, J., Newton, T., Schroeter, M., Oliveira-Souza, R., Raber, J., Sullivan, G., Swain, J., Lowe, L., y Zahn, R. (2021). The neuroscience of social feelings: mechanisms of adaptative social functioning. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 128, 596–620. https://doi.org/ 10.1016/j.neubiorev.2021.05.028

Evenden J. L. (1999). Varieties of impulsivity. Psychopharmacology, 146(4), 348–361. https://doi. org/10.1007/pl00005481

Eysenck, S. B., y Eysenck, H. J. (1977). The place of impulsiveness in a dimensional system of personality description. British Journal of Social and Clinical Psychology, 16(1), 57–68.

Fonseca-Pedrero, E. (2018). Análisis de redes en psicología. Papeles de Psicólogo, 39(1), 1–12. https:// doi.org/10.23923/pap.psicol2018.2852

Guerra-Bustamante, J., León-del-Barco, B., Yuste-Tosina, R., López-Ramos, V. M., y Mendo-Lázaro, S. (2019). Emotional intelligence and psychological well-being in adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(10), 1720. https://doi.org/10.390/ ijerph16101720

Habashi, M. M., Graziano, W. G., y Hoover, A. E. (2016). Searching for the Prosocial Personality: A Big Five Approach to Linking Personality and Prosocial Behavior. Personality y Social Psychology Bulletin, 42(9), 1177–1192. https://doi. org/10.1177/0146167216652859

Hevey D. (2018). Network analysis: a brief overview and tutorial. Health psychology and behavioral medicine, 6(1), 301–328. https://doi.org/10.108 0/21642850.2018.1521283

Hulley, S. B., Cummings, S. R., Browner, W. S., Grady, D., y Newman, T. B. (2013). Designing clinical research: an epidemiologic approach (4 ed.). Lippincott Williams y Wilkins.

John, O.P., y Robins, R.W. (1993). Gordon A Allport. En K. Craik, R. Hogan y R. Wolfe (Eds.), Fifty years of personality psychology. Perspectives on Individual Differences. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-2311-0_16

Kang, W., Steffens, F., Pineda, S., Widuch, K., y Malvaso, A. (2023). Personality traits and dimensions of mental health. Sci Rep, 13, 7091. https://doi.org/10.1038/s41598-023-33996-1

Keskin, S.C. (2014). From what isn’t empathy to empathic learning process. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116(21), 4932–4938. https:// doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1052.

Klimstra, T.A., Hale III, W.W., Raaijmakers, Q.A.W., Branje, S.J., y Meeus, W.H.J. (2009). Maturation of personality in adolescence. Journal of Personality and Social Psychology, 96(4), 898–912. https://doi.org/10.1037/a0014746.

Krämer, U.M., Mohammadi, B., Doñamayor, N., Samii, A., y Münte, T. (2010). Emotional and cognitive aspects of empathy and their relation to social cognition – An fMRI-study. Brain Research, 1311, 110 – 120. https://doi.org/10.1016/j.brainres.2009.11.043

Kumar, S., Nath, A.R., Shubha, y Anand, S. (2024). Emotional and cognitive development in adolescents. En A. Singh y A. Nandy (Eds.), Lifestyle diseases in adolescents: Adressing physical, emotional and behavioral issues. Bentham Books, Singapure. pp. 14–36.

Ledesma-Amaya, L., Galindo-Aldana, G., Gálvez, V., Salvador-Cruz, J., y Guzmán-Saldaña, R. (2023). Validación de la versión breve del “Cociente de empatía” con adolescentes de México. Psicología conductual, 31(1), 59–76.

Li, W., He, QF., Lan, JZ. et al. (2024). Empathy as a Mediator of the Relation between Peer Influence and Prosocial Behavior in Adolescence: A Meta- Analysis. J. Youth Adolescence. https://doi. org/10.1007/s10964-024-02079-3

Lincoln, K.D. (2008). Personality, negative interactions and mental health. Social Service Review, 82(2), 223–251. https://doi.org 10.1086/589462

McCrae, R. R. (2018). Method biases in single-source personality assessments. Psychological Assessment, 30(9), 1160–1173. https://doi.org/10.1037/ pas0000566

McGhee, R.L., Ehrler, D.J., y Buckhalt (2019), FFPI-C: Inventario cinco factores de personalidad para niños: manual del examinador. 1er. Ed. Manual Moderno, Ciudad de México.

Melchers, M.C., Li, M., Haas, B.W., Reuter, M., y Bischoff, L. (2016). Similar personality patterns are associated with empathy in four different countries. Front. Psychol, 7, 290. https://doi. org/10.3389/fpsyg.2016.00290

Mitsopoulou, E., y Giovanzolias, T. (2015). Personality traits, empathy and bullying behavior: A meta- analytic approach. Aggression and Violent Behavior, 21, 61–72. https://doi.org/10.1016/j. avb.2015.01.007

Moeller, F.G., Dougherty, D.M., Barratt, E.S., Schmitz, J.M., Swann, A.C., y Grabowski, J. (2001). The impact of impulsivity on cocaine use and retention in treatment. Journal of Substance Abuse Treatment, 21(4), 193–198. https://doi. org/10.1016/S0740-5472(01)00202-1

Mota, M. S. S. D., Ulguim, H. B., Jansen, K., Cardoso, T. A., y Souza, L. D. M. (2024). Are big five personality traits associated to suicidal behaviour in adolescents? A systematic review and meta-analysis. Journal of Affective Disorders, 347, 115–123. https://doi.org/10.1016/j.jad.2023.11.002

Organización Panaméricana de la Salud (2016). Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos, Cuarta Edición. Ginebra: Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS).

Pervin, L. A. (2000). Personality. In A. E. Kazdin (Ed.), Encyclopedia of Psychology (Vol. 6, pp. 100- 106). Oxford University Press.

Romero, A., Blanch, A., Martínez, A., y Malas, O. (2024). Empathy, personality, and aggression in male and female adolescents. Current Psychology

Schmitt, D., Allik, J., McCrae, R., y Benet-Martínez, V. (2007). The geographic distribution of Big Five personality traits: patterns and profiles of human self-description across 56 nations. Journal of Cross-Cultural Psychology, 38(2), 1–40. https:// doi.org/10.1177/0022022106297299

Shamay-Tsoory, SG. (2011). The Neural Bases for Empathy. The Neuroscientist, 17(1), 18–24. https://doi.org/10.1177/1073858410379268

Somerville, L. H., Hare, T., y Casey, B. J. (2011). Frontostriatal maturation predicts cognitive control failure to appetitive cues in adolescents. Journal of Cognitive Neuroscience, 23(9), 2123–2134. https://doi.org/10.1162/jocn.2010.21572

Schurz, M., Radua, J., Aichhorn, M., Richlan, F., y Perner, J. (2014). Fractionating theory of mind: a meta-analysis of functional brain imaging studies. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 42, 9–34. https://doi.org/10.1016/j. neubiorev.2014.01.009

Vázquez-Moreno, A. (2022). Habilidades emocionales tras la pandemia: Un reto en las aulas. En M. D. Marín Soto, S. Gayosso Mexia, A. M. Carrizal Alonso y C. Muñoz Ibañez (Comp.), Salud mental: comportamientos emergentes en el entorno actual. Editorial CCAT.

Vázquez-Moreno, A., González-Garrido, A., y Ramos- Loyo, J. (2019). Delayed response improves inhibitory control in low- and high-impulsivity adolescents: effects of emotional contexts. International Journal of Psychological Studies, 11(2), 42–53.

-