Suicidio: miradas de docentes en el entorno universitario

Héctor José Velázquez González

Universidad de Maryland Eastern Shore (Maryland, Estados Unidos de América)

hjvelazquezgonzalez@umes.edu

https://orcid.org/0000-0003-4621-738X

Laura Pietri Gómez

Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (Puerto Rico)

ipietri@pucpr.edu

https://orcid.org/0000-0001-5386-6973

Oscar Iván Appel Mendoza

Universidad Autónoma de Baja California (México)

appel.oscar@uabc.edu.mx

https://orcid.org/0009-0003-1855-2989

Daritza Vélez Pérez

Oregon Research Institute (Oregon, Estados Unidos de América)

dvelez@ori.org

https://orcid.org/0000-0002-4558-659X

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons BY-NC-SA 4.0

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.16748984

Sección: General

Recibido: 09 de diciembre de 2024

Aceptado: 12 de marzo de 2025

Publicación: 20 de agosto 2025

Resumen

El suicidio se reconoce como un proceso multifacético que suele

iniciar con ideación suicida, puede evolucionar hacia intentos

y, en algunos casos, culminar en el acto mismo. En el

contexto universitario, trabajos resaltan que el suicidio es una

de las causas principales de mortalidad estudiantil, subrayando

la necesidad urgente de estrategias efectivas de prevención

y apoyo en instituciones de educación superior. Este estudio

involucró a 21 docentes de Puerto Rico en grupos focales y entrevistas

semiestructuradas para comprender sus percepciones,

respuestas emocionales y sentido de preparación ante conductas

suicidas estudiantiles. Los resultados revelan que, aunque el

profesorado actúa como primer respondiente, carece de entrenamiento

específico o protocolos adecuados para manejar estas

crisis. Las conceptualizaciones del suicidio incluyen percepciones

tanto de un proceso mental como de un acto impulsivo.

Además, se observaron barreras institucionales, incomodidad

al abordar explícitamente el tema y el impacto de la relación

profesor-estudiante en el bienestar estudiantil. Los hallazgos de

este estudio resaltan la necesidad de capacitación continua en

salud mental, con especial énfasis en prevención y manejo del

comportamiento suicida, apoyo institucional al profesorado y

la creación de una cultura universitaria que fomente conversaciones

abiertas sobre salud mental para mejorar la respuesta

ante crisis estudiantiles.

Palabras clave:suicidio, estudiantes universitarios, percepciones

del profesorado, salud mental, educación superior.

Suicide: College Professors´ Perspective

Abstract

Suicide is recognized as a multifaceted process that

usually begins with suicidal ideation, can evolve into

attempts and, in some cases, culminate in the act itself.

In the university context, studies highlight that

suicide is one of the main causes of student mortality,

underscoring the urgent need for effective prevention

and support strategies in higher education institutions.

This study involved 21 teachers from Puerto Rico in

focus groups and semi-structured interviews to understand

their perceptions, emotional responses, and

sense of preparedness for student suicidal behaviors.

The results reveal that, although teachers act as first

responders, they lack specific training or adequate

protocols to manage these crises. Conceptualizations

of suicide include perceptions of both a mental process

and an impulsive act. In addition, institutional

barriers, discomfort in explicitly addressing the issue,

and the impact of the teacher-student relationship on

student well-being were observed. This research findings

emphasizes the need for ongoing mental health

training, with a special emphasis on preventing and

managing suicidal behavior, institutional support for

faculty, and the creation of a campus culture that encourages

open conversations about mental health to

improve student crisis response.

Keywords: Wsuicide, university students, faculty perceptions,

mental health, higher education.

Introducción

El suicidio es un fenómeno humano complejo que suele seguir un curso progresivo, comenzando con la ideación suicida, avanzando hacia intentos, y en algunos casos, culminando en la muerte autoinfligida. A nivel mundial, se posiciona como una de las principales causas de muerte entre jóvenes, lo que lo convierte en una prioridad de salud pública (CDC, 2024; OMS, 2024; López et al. 2024). En el contexto universitario, esta problemática adquiere particular relevancia, ya que los estudiantes enfrentan factores de riesgo únicos relacionados con el proceso de transición a la adultez, las demandas académicas, la presión social, el aislamiento emocional y el limitado acceso a servicios de salud mental (Garcia et al., 2023; Drum et al., 2009; Lázaro-Pérez et al., 2023). Estos elementos colocan al estudiantado universitario en una posición de alta vulnerabilidad, lo que exige con urgencia la implementación de estrategias efectivas de prevención e intervención en las instituciones de educación superior

En Latinoamérica, los datos disponibles refuerzan esta preocupación. En Puerto Rico, estudios han reportado que un 8% del estudiantado universitario ha intentado suicidarse y un 7% ha presentado ideación suicida (Maldonado-Santiago y Rivera-Lugo, 2015; Vélez-Pérez et al., 2017). De igual forma, en una universidad colombiana, el 9.7% de los estudiantes encuestados manifestó haber realizado al menos un intento suicida durante su carrera académica (Vélez- Pérez et al., 2021). Estas cifras ponen de manifiesto la urgencia de desarrollar programas institucionales que integren la atención a la salud mental, la promoción del bienestar emocional y la formación del personal docente como parte de una respuesta sistémica al suicidio en el ámbito universitario.

Este artículo presenta los hallazgos de una investigación cualitativa realizada en Puerto Rico, cuyo propósito fue explorar las percepciones, sentires y experiencias del personal docente ante el comportamiento suicida en estudiantes universitarios. Para contextualizar los hallazgos, a continuación, se presenta el marco teórico referencial que sustenta esta investigación y permite comprender las concepciones sociales, institucionales y psicológicas que atraviesan el fenómeno del suicidio en el contexto universitario.

Desafíos en la adaptación universitaria y riesgos asociados

Las universidades no solo funcionan como centros de educación, sino como entornos de desarrollo social. Sin embargo, la transición universitaria incluye retos que incrementan el riesgo de problemas de salud mental, entre ellos el alejamiento familiar, la presión académica y la creación de nuevas redes sociales. Asimismo, requiere que los estudiantes se adapten a un nuevo entorno, donde experimentan altos niveles de estrés y soledad que afectan su rendimiento y bienestar (Berrío y Mazo, 2011; Carrillo, 2016; Bañuelos et al., 2024). Según un informe del Foro Económico Mundial, la salud mental es una prioridad en los campus, y el 70% de los rectores de universidades lo consideran un problema urgente (World Economic Forum, 2022). El aislamiento social y la nostalgia por amistades pasadas son desafíos que afectan a los estudiantes y refuerzan los sentimientos de soledad que pueden obstaculizar su integración en el nuevo entorno (Caldera et al., 2007). Estudios recientes, como los de Restrepo et al. (2023) y Meneghel et al. (2019), subrayan la importancia de la regulación emocional y el apoyo social para lograr una adaptación exitosa a la vida universitaria.

Además de lo antes expuesto, diversos factores de riesgo contribuyen al comportamiento suicida en estudiantes universitarios, tales como problemas académicos, presión social, dificultades económicas y la falta de apoyo emocional. Además, las relaciones despersonalizadas en el entorno académico dificultan el acceso a un apoyo genuino (Appelbaum, 2006; Bentancurt, 2006). En efecto, se considera que problemas de progreso académico, ausentismo y cuestiones disciplinarias podrían estar encubriendo comportamientos suicidas (SPRC, 2014; Villegas Retamal et al., 2024). Según Bañuelos-Barrera et al. (2024), la disfuncionalidad familiar y los conflictos personales también aumentan el riesgo, situaciones que deben contemplarse desde los espacios institucionales.

Relación docente-estudiante en el contexto universitario

La respuesta institucional a estos problemas ha evolucionado hacia una postura más activa, reconociendo la necesidad de estrategias de intervención orientadas a la prevención. No obstante, el estigma asociado a la salud mental y los tabúes dificultan la búsqueda de ayuda y promueven el silencio (Equipo de la RUM, 2023). Brandt (2014) señala que, para crear un entorno universitario de bienestar, es esencial superar estas barreras, comienzando con la construcción de vínculos transformadores entre docentes y estudiantes.

La relación entre docentes y estudiantes puede funcionar como un elemento que promueve el bienestar del estudiantado (Maldonado-Santiago et al., 2017). Los profesores, al estar en contacto directo con los estudiantes, suelen ser los primeros en notar señales de angustia y ansiedad, lo que facilita la derivación hacia servicios de apoyo cuando es necesario (Rau et al., 2013; Solarte et al., 2024). No obstante, la falta de capacitación en algunos docentes para intervenir en situaciones de crisis limita la efectividad de este vínculo. Aun así, algunos estudiantes consideran que la universidad y la relación con los docentes ayudan a fortalecer su personalidad y autoconocimiento, promoviendo la autorreflexión y brindando un espacio protector (Maldonado-Santiago et al., 2017).

Esta percepción coincide con estudios que destacan la importancia de que los docentes reciban formación específica en salud mental para mejorar su capacidad de intervención en situaciones de dificultad (Aguayo-Ortega y Barahona-Escobar, 2024) que posibilite la continuidad de la protección de estudiantes en riesgo. En un entorno que valora la empatía y la apertura, los estudiantes encuentran apoyo en figuras docentes que los escuchan y orientan, sin juicios (Zalaquett y Rodríguez, 2013). La literatura actual muestra una notable escasez de estudios que exploren las percepciones del personal docente sobre el suicidio, lo que es preocupante dada su relevancia en la identificación temprana de señales de riesgo (Maldonado-Santiago y Rivera-Lugo, 2015).

Las universidades deben asumir un papel activo en la prevención, creando una red de apoyo que permita a los estudiantes buscar ayuda sin estigma (Aguayo- Ortega y Barahona-Escobar, 2024; Brandt, 2014; Maldonado-Santiago et al., 2017). La relación docente- estudiante es esencial para establecer un ambiente de bienestar donde el acceso a recursos de salud mental sea fácil y eficaz. Con base en lo anterior, es necesario y urgente extender la oportunidad a la facultad para que apalabren sus pensares y sentires en torno al suicidio. El propósito de la investigación fue promover en los docentes una mayor conciencia del impacto de su interacción con sus estudiantes en el bienestar psicosocial y educativo. Por otra parte, se buscó que tomaran conciencia de cuán pertinentes y significativos son sus acercamientos al manejar situaciones que involucren el espectro del comportamiento suicida de sus estudiantes, con el fin último de fortalecer sus destrezas de interacción y acercamiento para propiciar una mayor sensibilización en torno al espectro del comportamiento suicida en el ámbito universitario. Con base en lo anterior, los objetivos específicos de la investigación se dirigieron a: 1) conocer las posturas que los docentes asumen frente al comportamiento suicida en estudiantes universitarios, 2) describir los sentires respecto a las habilidades que poseen los docentes para acompañar al estudiantado con comportamiento suicida, y 3) saber los significados que le atribuyen los docentes a la universidad como espacio para la vida, para identificar acciones pertinentes y formas significativas de estar presentes en situaciones de estudiantes universitarios con comportamiento suicida.

Método

Diseño de investigación

La metodología empleada en este estudio fue de enfoque cualitativo, lo que permitió explorar en profundidad las percepciones, experiencias y significados atribuidos por los docentes al comportamiento suicida en el contexto universitario (Seidman, 2013). Se utilizó la técnica de grupos focales como estrategia principal para la recopilación de información, facilitando el diálogo entre participantes y el intercambio de perspectivas (Banister et al., 2004). La discusión fue guiada por una entrevista semiestructurada, diseñada a partir de las dimensiones y categorías analíticas del estudio, lo que aseguró una coherencia entre los objetivos de investigación y las verbalizaciones obtenidas.

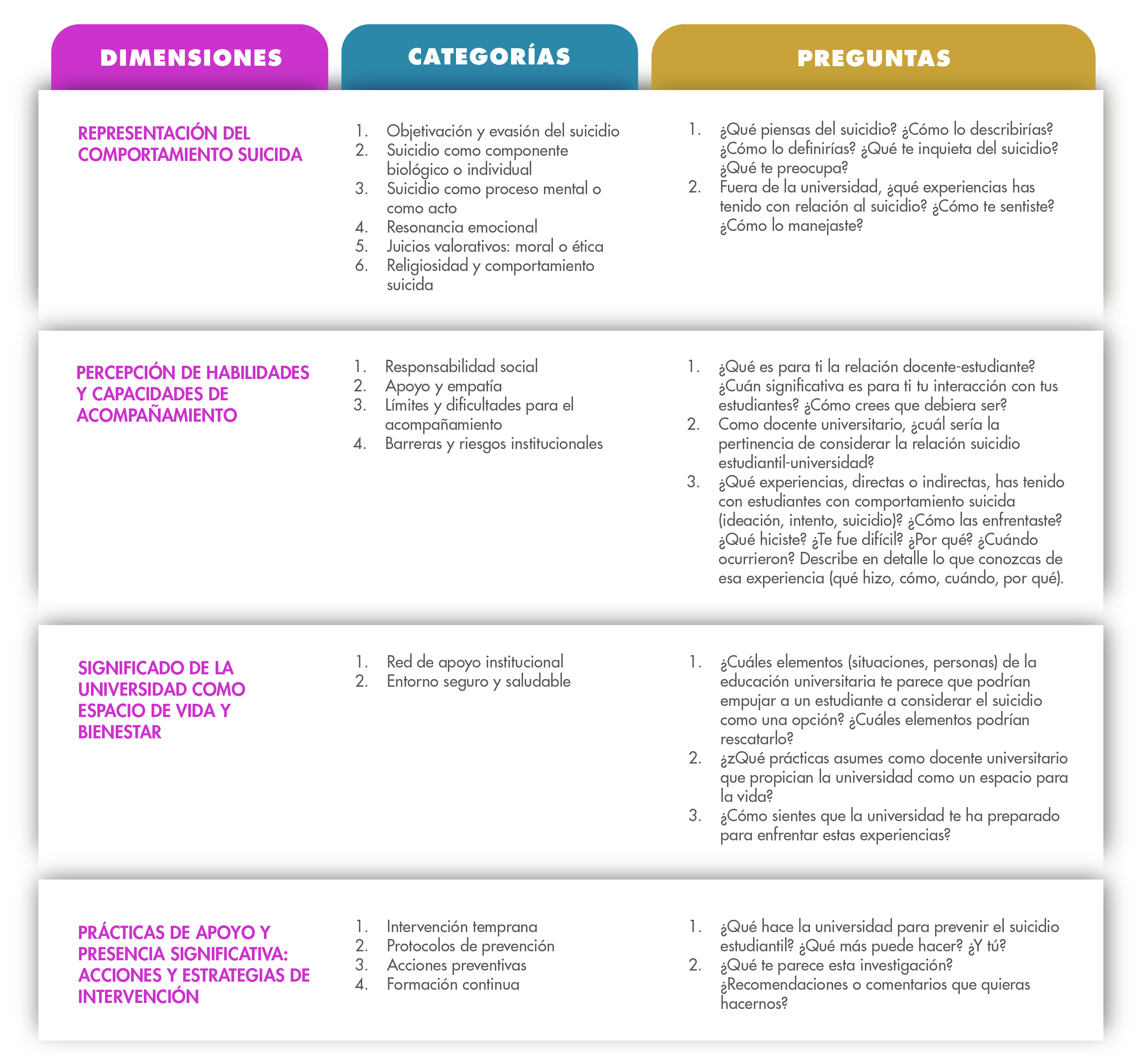

Tabla 1. Dimensiones, categorías y preguntas de la entrevista semiestructurada

Procedimiento

Una vez que la Junta de Revisión Institucional de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico aprobó la investigación, se procedió a solicitar una lista de docentes de tiempo completo y parcial de una universidad de Puerto Rico. A todos los docentes de la institución (n = 233) se les extendió una invitación por correo electrónico y, basados en un muestreo por disponibilidad, 21 aceptaron participar. Con estos se discutió el consentimiento informado, asegurando que comprendieran los detalles de su participación y las implicaciones éticas antes de firmar. Luego de que los participantes firmaran la hoja de consentimiento informado, se coordinó la fecha para conducir los grupos focales, los cuales se realizaron de manera virtual, utilizando la plataforma Zoom Cloud Meetings.

Se recopilaron datos como género, edad, facultad y experiencia profesional con una hoja de datos sociodemográficos. Para dirigir los grupos focales, se diseñó una guía de entrevista semiestructurada de orientación fenomenológica para explorar los pensamientos, emociones y roles de los docentes ante el suicidio estudiantil. Los grupos focales fueron audiograbados con consentimiento previo, y los datos recogidos fueron transcritos ad verbatim. Para preservar la confidencialidad, cada participante recibió un código y todos los documentos sensibles fueron asegurados con estricta confidencialidad. Siguiendo los principios éticos, el análisis de contenido se llevó a cabo mediante el método de Krippendorff (2018), asegurando un proceso sistemático en la codificación, reducción de datos y construcción analítica final. Para esta investigación el sistema de clasificación y codificación se basó en dimensiones y categorías (ver Tabla 1).

La información recopilada se procesó con asistencia del programa Atlas.ti como herramienta de análisis cualitativo para organizar, codificar y categorizar las transcripciones de los grupos focales. El software permitió identificar patrones, crear redes de relaciones entre categorías y facilitar la visualización estructurada de los hallazgos. Su uso contribuyó a un análisis sistemático y riguroso de los datos recogidos. Los análisis que se realizarón consistieron en establecer frecuencias de conceptos, identificación y categorización de la información y desarrollo de diagramas de vinculación entre dimensiones y categorías.

Participantes

Un total de 21 docentes universitarios seleccionados por disponibilidad participaron en los grupos focales, dieciséis féminas (76.2%, n = 16) y cinco varones (23.8%, n = 5). Las edades oscilaron entre los 31 y 67 años. Al momento de la investigación, la mayoría tenía un grado doctoral (47.6%) seguido el grado de maestría (42.9%) y juris doctor1 (9.5%). Cinco participantes (23.8%) pertenecían a la Facultad de Educación, cuatro (19.0%) a la Facultad de Artes y Humanidades, dos (9.5%) a Administración de Empresas, cinco (23.8%) a Ciencias, tres (14.3%) a Estudios Graduados en Ciencias de la Conducta y dos (9.5%) a la Escuela de Derecho.

1 El juris doctor (jd) es un título profesional en derecho que se otorga principalmente en Estados Unidos y Canadá, y habilita para ejercer como abogado tras aprobar el examen de licenciamiento. Es equivalente a una maestría avanzada en derecho y constituye el requisito académico principal para la práctica legal en estos países.

Hallazgos

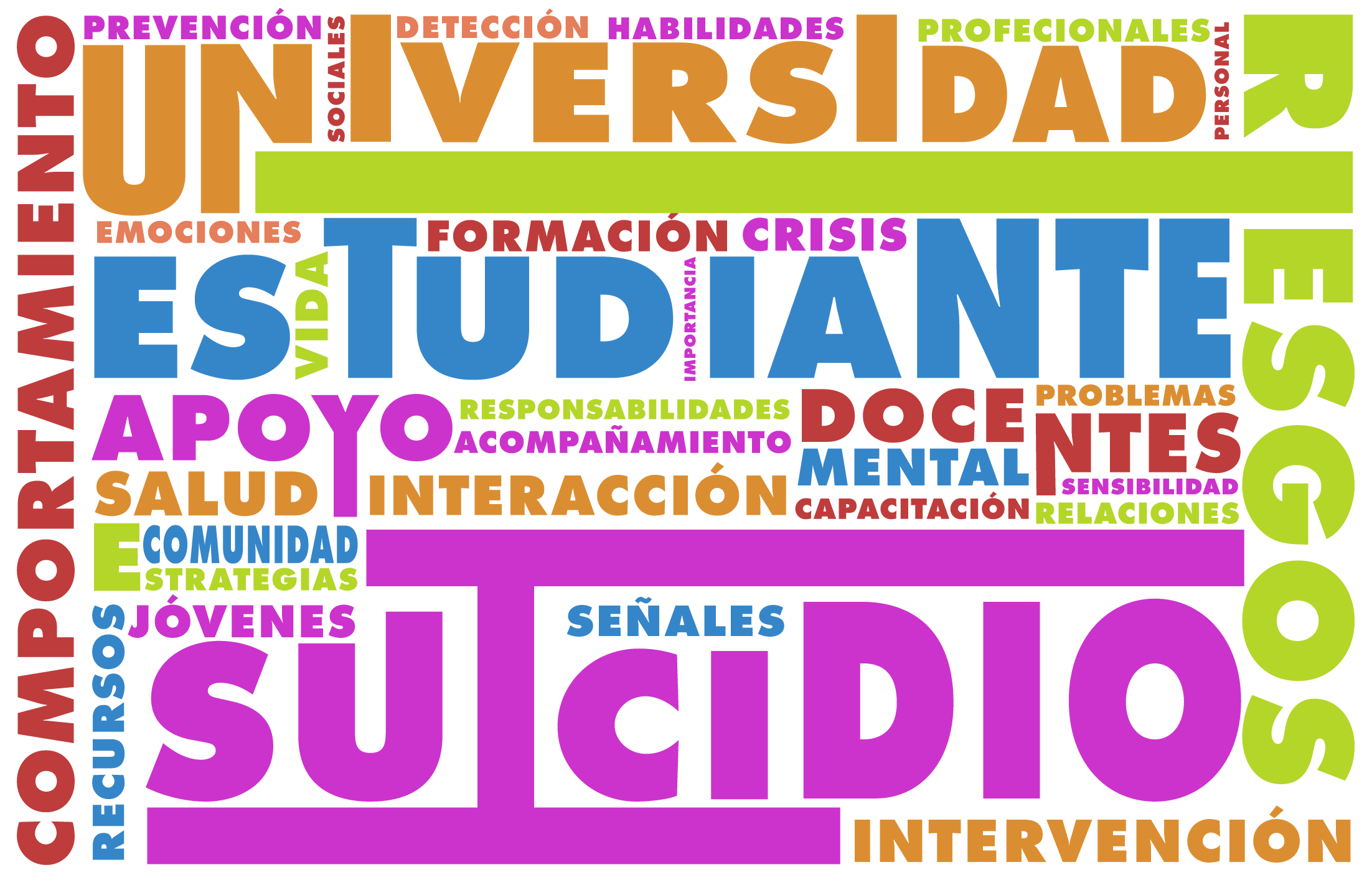

Como un acercamiento inicial a la información recopilada, se generó una nube de palabras como un mapa preliminar que guio el análisis de datos cualitativos. La nube (ver Figura 1) resalta las ideas y preocupaciones clave de los docentes sobre el suicidio en el ámbito universitario y sus responsabilidades en el apoyo a los estudiantes que experimentan comportamiento suicida. Términos como “acompañamiento”, “recursos”, “esponsabilidad”, “salud mental” y “prevención” reflejan la importancia que los docentes atribuyen a su rol en la detección temprana y en la creación de un entorno de apoyo.

Figura 1. Nube de palabras con base en los grupos focales

Para complementar la nube de palabras, se generó una tabla de los conceptos más frecuentes en los grupos focales (ver Tabla 1) que muestra las principales preocupaciones de los docentes frente al comportamiento suicida en estudiantes universitarios. Términos como “apoyo”, “estrategias”, “sensibilidad”, “habilidades” y “prevención” destacan áreas clave donde los docentes ven la necesidad de acompañamiento empático. La frecuencia de términos como “institución” y “protocolos” refleja una demanda hacia la universidad para implementar estructuras y capacitaciones efectivas. Esta tabla detalla la nube de palabras al detallar la relevancia y conexión de estos conceptos, proporcionando un marco para comprender los resultados y orientar recomendaciones en políticas de salud mental.

Tabla 2.Frecuencia de conceptos en los grupos focales

El primer objetivo de esta investigación exploró cómo los docentes perciben y asumen el comportamiento suicida en estudiantes universitarios. Se identificó que los participantes describieron el suicidio de dos maneras interrelacionadas: como un proceso mental y como un acto final. Esta distinción refleja su percepción del suicidio como una lucha interna y progresiva, y como un acto desesperado. Verbalizaciones como “una encerrona de que no hay salida, no hay ninguna alternativa” y “un currículo nulo, algo que sucede y nunca se habla” revelan cómo los docentes lo asumen como un proceso mental de desesperación que permanece invisibilizado en el ambiente académico. Por un lado, que los docentes reconozcan el suicidio como un proceso les permite percibir su desarrollo gradual, mientras que, por otro lado, verlo como un acto finaliza en una conciencia de desesperación no resuelta.

Algunos docentes también entendieron el suicidio como una manifestación de factores biológicos e individuales, observando signos de tristeza y preocupación antes de que los estudiantes expresaran su malestar. La participante 6 señaló: “Le dices, ‘¿estás bien?’ porque sabes que no está bien, te presenta en su cara preocupación, en su comportamiento como que se siente rezagado fuera del grupo y no participa”. Esto refleja la comprensión de los docentes de que el comportamiento suicida puede estar vinculado a factores psicológicos profundos, influyendo en la capacidad del estudiante para aceptar ayuda. Esta perspectiva subraya la importancia de que los profesores estén capacitados para reconocer estas señales.

El tema de la religiosidad también surgió como un condicionante para abordar el suicidio. La participante 12 compartió: “Yo pienso que, particularmente como creyente, uno descarta esa posibilidad porque va contra lo que Dios quiere. Dios nos dio la vida y solo Él tiene el derecho de quitárnosla”. Estas creencias personales y culturales pueden influir en la disposición de los docentes a discutir el suicidio con apertura y sin prejuicios, resaltando la necesidad de capacitación para que puedan abordar el tema objetivamente.

Desde una perspectiva ética, los docentes a menudo ven el suicidio como una respuesta equivocada ante la desesperación. Comentarios como “no es la mejor opción, el individuo se preocupa, se vuelve ansioso y considera que todo ha finalizado” sugieren que interpretan el suicidio como una salida impulsiva y definitiva, donde el estudiante “se ciega” a otras soluciones. Esta visión pone en evidencia la necesidad de capacitación para reducir el juicio moral y enfocarse en ofrecer un apoyo empático y profesional.

Finalmente, los docentes expresaron cómo el tema del suicidio afecta profundamente su bienestar emocional. El participante 3 comentó: “Para mí fue bien triste, esas cosas me afectan significativamente... yo no podría ser ni trabajadora social ni psicóloga porque me lo llevo muy adentro”. Esta carga emocional evidencia una conexión empática y la falta de formación específica que les permita gestionar estas situaciones de manera efectiva, destacando la urgencia de brindarles apoyo emocional y capacitación en estrategias de intervención.

En relación con el segundo objetivo, que buscaba describir los sentimientos y percepciones de los docentes sobre sus habilidades para acompañar a estudiantes en riesgo de comportamiento suicida, surgieron cuatro categorías principales: sentimientos de responsabilidad y empatía, observación y detección de señales de alerta, límites y dificultades en el acompañamiento, y la creación de espacios de diálogo y referencia a ayuda profesional.

Los docentes expresaron un fuerte sentido de responsabilidad y empatía hacia sus estudiantes, sintiendo que su rol va más allá de lo académico. Para ellos, brindar apoyo emocional a los estudiantes en momentos críticos es una parte esencial de su labor. El participante 17 mencionó: “A veces uno termina siendo el receptor de los sufrimientos de los estudiantes y se entera o tiene conocimiento que ellos tal vez han pensado o pensarían en quitarse la vida, entonces uno tiene que tomar decisiones”. Esta percepción muestra cómo algunos educadores se ven a sí mismos como figuras de apoyo esencial en la vida de los es tudiantes, a pesar de que su rol formal no incluye la intervención en salud mental. Su disposición a estar atentos y presentes refleja un compromiso ético y emocional para responder ante signos de malestar.

Los docentes recurren a la observación cercana como método para detectar posibles señales de riesgo en los estudiantes, utilizando principalmente el “lenguaje corporal” y los cambios en el estado de ánimo como indicadores clave. La participante 7 explicó: “Cambios en comportamientos, un estudiante que tú lo ves regularmente en un estado de ánimo y de momento tiene un cambio brusco y es repetitivo… puede levantar una bandera”. Esta observación activa les permite percibir señales sutiles, como el aislamiento o el retraimiento, que podrían mostrar la necesidad de apoyo. La habilidad de “mirar directamente” a los estudiantes y captar estas señales demuestra una atención empática, aunque algunos docentes expresaron sentirse inseguros sobre cómo proceder.

A pesar de su disposición para ayudar, los docentes señalaron una autopercepción de limitaciones en su capacidad para intervenir, principalmente debido a la falta de capacitación específica en temas de salud mental y prevención del suicidio. El participante 20 expresó su inseguridad sobre cómo actuar en situaciones de riesgo inmediato: “Si pasa de que en el momento el estudiante lo quiere hacer o sale, o lo vemos en el techo de aquí... ¿Cómo yo voy a reaccionar? Yo no sé... pero una herramienta real no la tengo”. Este testimonio refleja la ansiedad y vulnerabilidad que sienten al enfrentarse a estas situaciones sin las herramientas y conocimientos adecuados. La carga emocional que supone intentar ayudar sin preparación es evidente en sus narrativas, resaltando la necesidad de una formación específica para responder a estas crisis de manera efectiva.

Los docentes también expresaron su deseo de crear entornos de confianza donde los estudiantes se sientan seguros para expresar sus problemas. Sin embargo, cuando perciben que el problema excede sus competencias, optan por remitir a los estudiantes a ayuda profesional. La importancia de contar con redes de apoyo visibles dentro de la universidad se destacó en los testimonios. La participante 2 comentó: “Asegurarme que los procesos organizacionales… dentro de la comunidad universitaria, haya esas redes de apoyo... y mantener la comunicación constante”. Esto resalta la necesidad de que las instituciones ofrezcan un respaldo visible y accesible para los estudiantes en crisis, y de que existan protocolos claros para la derivación a servicios especializados. En conjunto, estas categorías reflejan el compromiso de los docentes por brindar apoyo a sus estudiantes, aunque enfrentan desafíos significativos debido a la falta de capacitación y los límites de su rol.

En relación con el tercer objetivo de la investigación, que busca entender los significados atribuidos por los docentes a la universidad como espacio para la vida, surgieron varias dimensiones: la dinámica organizacional, las preocupaciones por el bienestar estudiantil, el vínculo transformador docente-estudiante, las acciones de apoyo y las barreras de riesgo en el entorno académico.

Los docentes perciben que la estructura y organización de la universidad pueden tanto favorecer como obstaculizar el bienestar emocional de los estudiantes. Factores como el ambiente institucional y la carga académica son vistos como causas de estrés que pueden intensificar el riesgo de conductas suicidas. El participante 16 comentó que la universidad “no propicia” el bienestar, destacando una desconexión entre las demandas académicas y el apoyo emocional necesario. Otro testimonio del participante 21 ilustra cómo los estudiantes llevan una “carga de preocupaciones” que a menudo pasa desapercibida en el aula, limitando la capacidad de los docentes para brindar apoyo adecuado.

Los docentes destacan la importancia de un ambiente inclusivo y de apoyo. Algunos subrayan que la falta de inclusión y las barreras burocráticas incrementan el estrés de los estudiantes, obstaculizando su bienestar. En este sentido, expresan una preocupación creciente por el uso de sustancias controladas y la “alta tasa de suicidios” en la población estudiantil, subrayando el papel crucial que tiene la universidad en atender estas problemáticas.

Muchos docentes asumen su rol como una mezcla de mentoría y apoyo emocional, reconociendo que sus interacciones pueden tener un impacto significativo en la vida de los estudiantes. Frases como “el maestro marca para bien o para mal la vida de un estudiante” ilustran la percepción de su responsabilidad social. Los docentes buscan un equilibrio entre la formalidad y la cercanía, viendo a los estudiantes como personas con dignidad y necesidades emocionales. Un participante 1 expresó:

“Mi rol implica identificarme con el estudiante, y si lo veo en una adversidad o en una situación, no dejarlo pasar de como que no me importa”.Los docentes consideran que crear un entorno de apoyo genuino es esencial para facilitar el bienestar estudiantil. Utilizan estrategias como observar el patrón de asistencia para detectar signos de dificultades emocionales. Al contactar a los estudiantes ausentes, crean un espacio donde se sienten seguros para compartir sus preocupaciones. Como explicó el participante 12: “Yo le escribo y le digo mire, de tantos días de clase usted tiene tantos ya ausente… ese tipo de comunicación abre la puerta”.

Por el contrario, algunas actitudes y comportamientos de los docentes, como la rigidez en la interacción y el uso de sarcasmo o autoritarismo, crean un ambiente desfavorable que puede intensificar el estrés de los estudiantes. El participante 4 recordó cómo una estudiante se sintió humillada al hacer una pregunta en clase, lo que provocó que evitara participar en el resto del curso. Estas actitudes pueden desmotivar a los estudiantes y afectar su percepción de seguridad en el ambiente universitario. Para ejemplificarlo, comentó:

P4: [...] Yo recuerdo uno que una vez este…, en particular, que nunca se me olvida esa experiencia. Una muchacha hizo una pregunta y él se queda serio y la mira y le contesta: “eso se contesta en el prerrequisito de esta clase, si no lo aprendió no es mi problema”. Y siguió dando clase y no le contestó la pregunta, la muchacha se puso colorá y no volvió a participar en todo, en todo el semestre.Los docentes perciben que en la universidad hay carencias de una capacitación adecuada para enfrentar situaciones de crisis mental y emocional. A pesar de contar con algunos servicios de apoyo, estos son considerados insuficientes y esporádicos. Muchos docentes indican que la formación en intervención en crisis es limitada, y que esta falta de preparación formal genera una dependencia en la intuición personal en lugar de un protocolo claro y establecido. El participante 18 manifestó: “No recuerdo que me hayan dado alguna capacitación específica sobre qué hacer…”. En resumen, los docentes valoran la universidad como un espacio que puede fomentar el bienestar de los estudiantes, pero reconocen la necesidad de cambios estructurales y capacitaciones para mejorar su capacidad de apoyo en momentos críticos.

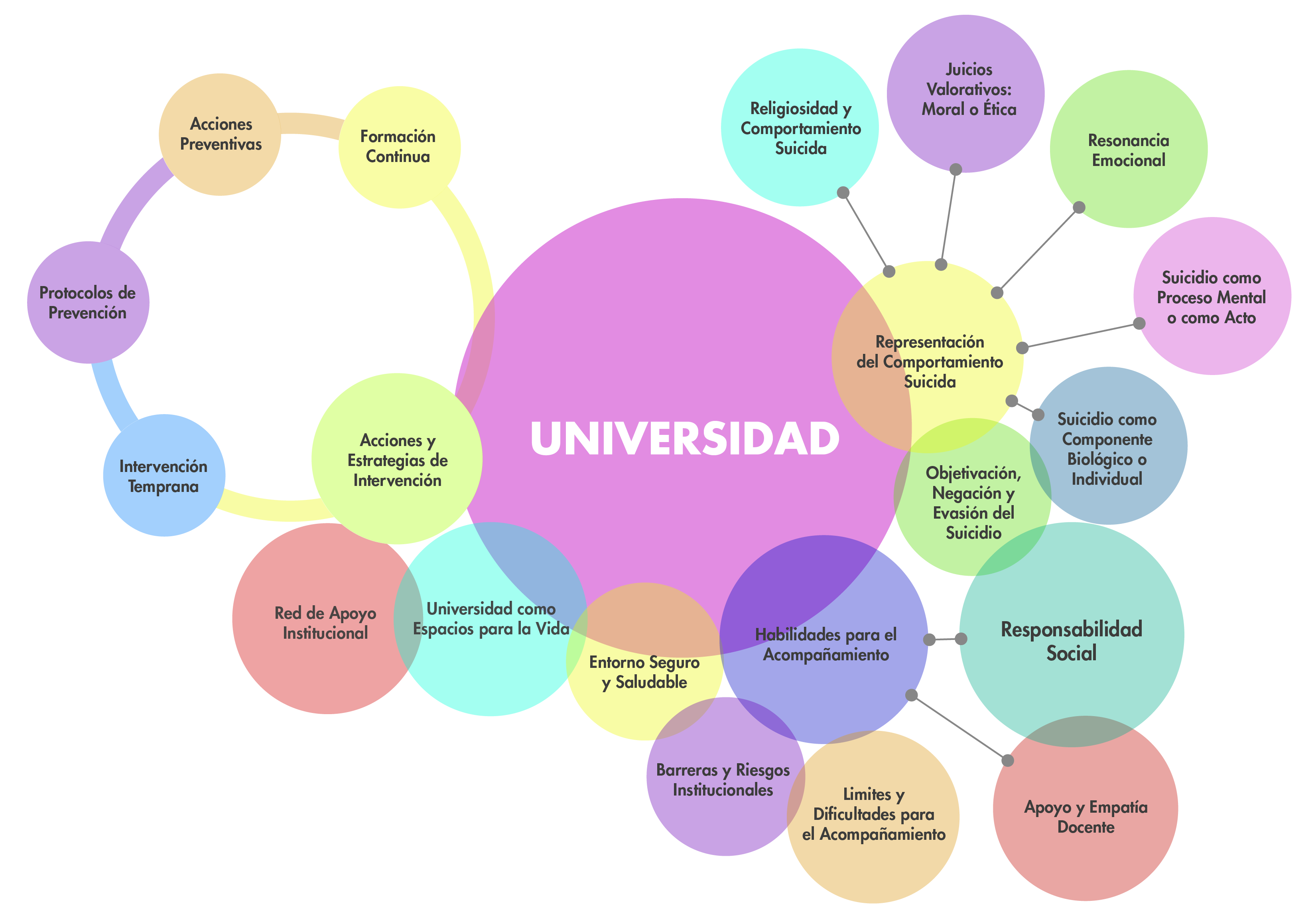

Red de vinculación entre dimensiones y categorías

En este último apartado de la sección de resultados, se presentan las dimensiones emergentes de la investigación y las diversas categorías que abarcó cada una. La red de relaciones entre las dimensiones de investigación y las categorías de análisis (ver Figura 2) en este estudio revela un sistema interconectado que resalta cómo las percepciones, habilidades de los docentes, el entorno institucional y las prácticas de apoyo se entrelazan en el esfuerzo por prevenir y abordar el comportamiento suicida en el ámbito universitario.

Conexión y estructura visual

La representación visual en la Figura 2 coloca a la “universidad” en el centro, destacando su papel fundamental como nodo nuclear que interconecta las dimensiones de percepción, habilidades, entorno seguro y estrategias de intervención. Cada dimensión está directamente conectada con la universidad y entre sí, en una red bidireccional que subraya la interdependencia de estas áreas. Este enfoque holístico ilustra cómo los aspectos individuales y profesionales de los docentes, junto con el soporte institucional, son esenciales para crear un ambiente de prevención y apoyo, evidenciando la necesidad de políticas y prácticas que fortalezcan la salud mental en el contexto universitario.

Figura 2.Red de relaciones de dimensiones y categorías de análisis

•Dimensión 1: representación del comportamiento

suicida. Esta dimensión explora cómo los docentes conceptualizan el suicidio. Incluye categorías

como “suicidio como proceso mental”, “juicios valorativos”,

y “negación y evasión del suicidio”. Estas

categorías reflejan los marcos de pensamiento

que los docentes emplean al interpretar el suicidio,

los cuales influyen en su disposición y habilidades

para ofrecer un apoyo empático. La percepción

del suicidio impacta directamente su habilidad de

acompañamiento, así como su visión de la universidad

como un espacio seguro.

• Dimensión 2: percepción de habilidades y capacidades

de acompañamiento. En esta dimensión,

el foco se encuentra en el “apoyo y empatía docente”,

la “responsabilidad social”, y las “barreras

y riesgos institucionales”. Subraya el papel de los

docentes como figuras de apoyo, destacando la

importancia de la empatía y la preparación para

brindar acompañamiento emocional. La conexión

de esta dimensión con la percepción del suicidio

y el apoyo institucional es clara: los docentes necesitan

tanto una comprensión profunda del fenómeno

como el respaldo de la universidad para

apoyar eficazmente a los estudiantes.

• Dimensión 3: significado de la universidad como

espacio de vida y bienestar. Esta dimensión incluye

categorías como “red de apoyo institucional”,

“entorno seguro y saludable”, y “protocolos

de prevención”. Aquí se examina la universidad

como un espacio que debería garantizar seguridad

y acceso a recursos de apoyo, promoviendo

así el bienestar. Las interacciones entre el entorno

institucional, la percepción del suicidio y las

habilidades de acompañamiento indican que el

respaldo institucional es esencial para que los

docentes y estudiantes manejen adecuadamente

situaciones de crisis.

• Dimensión 4: prácticas de apoyo y presencia

significativa. Esta última dimensión resalta la importancia

de la intervención temprana y la capacitación

continua en prevención del suicidio. Incluye

“intervención tempranas”, “formación continua”, y

“acciones preventivas”. Subraya la relevancia de

preparar a los docentes para detectar signos de

riesgo, creando una conexión estrecha con las

dimensiones de acompañamiento y percepción

del suicidio. Las prácticas de intervención proactivas

dependen de un entorno institucional que

ofrezca formación constante y herramientas preventivas

efectivas.

Discusión y conclusiones

Los hallazgos de esta investigación revelan cómo los docentes perciben y responden al comportamiento suicida en estudiantes universitarios. Como primeros observadores de posibles signos de malestar, los docentes enfrentan la tarea de identificar y apoyar a estudiantes en riesgo, más allá de las funciones afines a su puesto. Sin embargo, se ven limitados por la falta de capacitación y de protocolos claros. Este descubrimiento coincide con estudios previos, los cuales resaltan la importancia del papel docente en la detección temprana de problemas de salud mental (Vidal y García, 2024; Solarte et al., 2024). En contraste, las verbalizaciones relacionadas específicamente con el suicidio muestran una tendencia a despersonalizar el fenómeno, percibiéndolo como un acto impulsivo y de desesperación, lo cual puede derivarse de una visión limitada o evasiva sobre el tema.

La falta de entrenamiento específico en salud mental y manejo de crisis coloca a los docentes en una situación de vulnerabilidad, limitando su capacidad de intervenir de forma efectiva. Este hallazgo concuerda con estudios que destacan la necesidad de capacitación y redes de apoyo en el ámbito universitario (Barrios-Acosta et al., 2017). A diferencia de instituciones que ya han avanzado en la implementación de respuestas integrales, por ejemplo, programas de gatekeepers (Solarte et al., 2024), los hallazgos aquí subrayan la falta de apoyo estructural en algunas universidades. Para estos gatekeepers, más allá del entrenamiento formal en salud mental, investigaciones sugieren la necesidad de establecer canales de comunicación interdepartamentales claros, protocolos institucionales accesibles y fomentar una cultura universitaria que normalice la conversación sobre el bienestar emocional (Cross et al., 2011; Wyman et al., 2008). Más que una función aislada, se propone incorporar esta figura como parte de la misión de la universidad, visibilizándola en reglamentos, procesos académicos y acompañamientos estudiantiles. Ser gatekeeper puede generar desgaste emocional. Por ello, se recomienda incluir espacios de supervisión clínica, asesoramiento o grupos de apoyo emocional para docentes que intervienen en crisis estudiantiles.

Asimismo, se recomienda crear espacios de reflexión para que el profesorado reconozca sus propios límites, fortalezas y sesgos al abordar el suicidio, así como facilitar el acceso a redes de apoyo interno que permitan compartir experiencias y construir respuestas colaborativas ante posibles crisis (Goldston et al., 2008). En este sentido, se sugiere crear comunidades de práctica donde el profesorado pueda compartir experiencias, dilemas éticos y estrategias efectivas con profesionales de la salud mental y otros colegas. Esto fortalece la confianza y preparación emocional del docente para intervenir o referir. Asimismo, la dificultad de los docentes para hablar directamente sobre el suicidio refleja un estigma y falta de lenguaje común, lo que impide intervenciones tempranas. La evitación o distanciamiento observados limitan la eficacia en la prevención. Además, la categoría “barreras de riesgo” identifica actitudes de ciertos docentes que, en lugar de apoyar, crean ambientes hostiles, intensificando el malestar de los estudiantes. Minimizar estas barreras es crucial para fomentar un ambiente inclusivo y empático que permita el bienestar estudiantil (Bean y Baber, 2011).

Otro aspecto destacado es la resonancia emocional que el tema tiene en los docentes, quienes expresan una profunda carga psicológica al lidiar con estudiantes en crisis. Sin un sistema de apoyo adecuado, estos profesionales enfrentan el riesgo de agotamiento, lo cual puede afectar su capacidad de respuesta. Este aspecto se alinea con estudios recientes que subrayan la necesidad de apoyo emocional para los profesionales educativos en estos contextos (Zalaquett y Rodríguez, 2013). Es vital crear un ambiente donde el cuidado emocional y la escucha activa sean parte de la vida cotidiana universitaria. Esto puede implicar revisar prácticas pedagógicas, lenguaje, formas de evaluación y el tono de la relación docente-estudiante (Wasserman et al., 2015).

Es importante reconocer y respetar que no todos los docentes se sienten preparados o emocionalmente disponibles para asumir un rol activo en el acompañamiento de estudiantes en crisis, y esta decisión también forma parte del cuidado propio y profesional. Comprendemos que algunos profesores, por razones personales o profesionales, pueden decidir no involucrarse directamente en situaciones relacionadas con la salud mental; dicha elección debe ser validada y protegida, siempre que existan mecanismos institucionales que aseguren que el estudiantado reciba el acompañamiento necesario a través de otras vías especializadas (Solarte et al., 2024; Drum et al., 2009). Esta postura ética reconoce la diversidad de capacidades, límites personales y estilos de acompañamiento dentro del cuerpo docente, sin descuidar el compromiso institucional con el bienestar estudiantil (Wilcox et al., 2010).

Recomendaciones

Para atender las necesidades identificadas, las universidades deben implementar programas de capacitación continua para docentes en la detección y manejo de crisis de salud mental, incluyendo la prevención del suicidio. Es fundamental proporcionarles herramientas prácticas y conocimientos específicos que les permitan intervenir adecuadamente. También es necesario establecer protocolos claros de intervención y referidos o conectar a los estudiantes con recursos de apoyo disponibles en la universidad o la comunidad (Maldonado-Santiago et al., 2015).

Adicionalmente, se recomienda crear un ambiente universitario de apoyo y sensibilización, promoviendo conversaciones abiertas sobre salud mental. Este cambio cultural reduciría el estigma, permitiendo que tanto estudiantes como docentes se sientan cómodos al expresar sus inquietudes. En el aspecto investigativo, se propone utilizar los datos recabados para establecer estudios que permitan generalizar datos respecto a la percepción de los docentes sobre el suicidio y su capacidad para intervenir.

Las instituciones también deberían establecer redes de apoyo psicológico para los docentes, brindando recursos de autocuidado y soporte emocional. Esto no solo reduciría el desgaste emocional, sino que mejoraría la capacidad de los docentes para acompañar a estudiantes en situaciones de riesgo. Por último, incorporar la empatía y responsabilidad social en el desarrollo profesional docente contribuiría a una relación docente-estudiante más positiva y promotora del bienestar.

Si bien este estudio subraya la importancia de capacitar al personal docente y administrativo para identificar e intervenir ante situaciones de riesgo suicida, es igualmente necesario reconocer que la responsabilidad en la atención a la salud mental del estudiantado no debe recaer exclusivamente sobre los hombros del profesorado. Como se desprende de los propios testimonios, muchos docentes expresan sentirse emocionalmente vulnerables, con escasos recursos personales y estructurales para actuar de forma efectiva. Esta vulnerabilidad se ve agravada por condiciones laborales exigentes, falta de reconocimiento institucional y una carga emocional que en ocasiones no es atendida por las propias universidades (Meneghel et al., 2019; Solarte et al., 2024). Por ello, es imprescindible que las autoridades universitarias asuman un compromiso activo no solo con el bienestar estudiantil, sino también con la salud mental y el entorno laboral del cuerpo docente. Tal como señalan Jiménez y Moreno (2023), las intervenciones en salud mental en contextos educativos deben entenderse desde un enfoque sistémico que incluya políticas institucionales claras, acceso a servicios psicológicos, acciones de prevención, condiciones laborales justas y apoyo emocional para los educadores. En este sentido, la capacitación debe ser parte de una estrategia más amplia que articule esfuerzos desde todos los niveles de la comunidad universitaria y que reconozca tanto los límites como las necesidades del profesorado.

Limitaciones

Este estudio cuenta con limitaciones como el tamaño reducido de la muestra, que limita la generalización de los hallazgos, y la posible autocensura de los docentes al abordar un tema sensible como el suicidio, aunque reconocemos que lo anterior es inherente al diseño metodológico. Además, al centrarse en una única institución y excluir las perspectivas de los estudiantes, el estudio no ofrece una visión completa del fenómeno a nivel universitario. A pesar de estas limitaciones, el estudio aporta conocimientos clave sobre el rol de los docentes en la prevención del suicidio universitario, proporcionando una base sólida para investigaciones futuras en distintos contextos educativos y culturales.

Referencias bibliográficas

Aguayo-Ortega, M. y Barahona-Escobar, V. (2024). conecta: Sistema integral de bienestar con herramientas prácticas para el profesor de educación superior [Tesis de maestría, Universidad del Desarrollo]. https://hdl.handle.net/11447/9189

Appelbaum, P. S. (2006). Law & psychiatry: “Depressed? Get out!”: Dealing with suicidal students on college campuses [Derecho y psiquiatría: “¿Deprimido? ¡Fuera!”: Lidiando con estudiantes suicidas en campus universitarios]. Psychiatric Services, 57(7), 914-916.

Banister, P., Burman, E., Parker, I., Taylor, M. y Tindall, C. (2004). Métodos cualitativos en psicología. Una guía para la investigación. Ediciones de la Noche.

Bañuelos-Barrera, Y., Bañuelos-Barrera, P., Álvarez- Aguirre, A., Trejo-Ortiz, P. M., Miranda- Félix, P. E. y Castillo-Arcos, L. C. (2024). Acoso escolar, autoestima y funcionalidad familiar como predictores de conductas suicidas en niños de edad escolar. Index de Enfermería, 33(2), e14703. https://dx.doi. org/10.58807/indexenferm20246867

Bañuelos, Y.Bañuelos, Y. Bañuelos, Y. L. Bañuelos, Y. Argüello, E. J. y Pérez, N. G.(2024). Factores predictores de conductas suicidas en estudiantes universitarios de la Región Norte-Centro de México. Salud Mental, 47(2), 81-87.

Barrios-Acosta, M., Ballesteros-Cabrera, M. D. P., Zamora- Vásquez, S., Franco-Agudelo, S., Gutiérrez- Bonilla, M. L., Tatis-Amaya, J., Sarmiento- López, J. C., Cuspoca, D., Castillejo-Cuellar, A. y Rodríguez-Melo, C. I. (2017). Universidad y conducta suicida: respuestas y propuestas institucionales, Bogotá 2004-2014. Revista de Salud Pública, 19(2) 153-160. https://doi. org/10.15446/rsap.v19n2.57001

Bean, R. A. y Baber, K. M. (2011). Connect: An Effective Community-Based Youth Suicide Prevention Program. Suicide and Life-Threatening Behavior, 41(1), 87-97. https://doi.org/10.1111/ j.1943-278X.2010.00006.x

Bentancurt, L. M. (2006). Prevención del suicidio en estudiantes universitarios. Una perspectiva psicosocial del fenómeno del suicidio: Los hijos de la desesperanza. https://bit.ly/4fAGTGO

Berrío, N. y Mazo, R. (2011). Estrés académico. Revista de Psicología Universidad de Antioquia, 3(2), 65-82. https://bit.ly/3UJpYtN

Vidal, O. y García, R. (2024). La salud mental en universitarios como aspecto determinante en el logro de objetivos académicos. Ciencia Latina. Revista Científica Multidisciplinar, 8(2), 6227-6240. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i2.11044

Brandt, P. (2014). College can be killing: United States college and university responses to student suicide during the 20th century and early 21st century [La universidad puede ser asesina: Respuestas de los colegios y universidades de los Estados Unidos al suicidio estudiantil durante el siglo XX y principios del siglo xxi]. Journal of College Admission, 222, 34-48. https://bit.ly/3Ce6dEd

Caldera, J. F., Pulido, B. E. y Martínez, M. G. (2007). Niveles de estrés y rendimiento académico en estudiantes de la carrera de Psicología del Centro Universitario de Los Altos. Revista de Educación y Desarrollo, 7, 77-82.

Carrillo, J. (2016). De la “high” a la universidad: Hacia una adaptación efectiva. https://insagrado. sagrado.edu/universidadconsejeria/

Garcia, H. F. Rodrigues, H. E. Ramos, G. Barcellos, G. y Giardini, S. (2024). Risk factors for suicidal Ideation in brazilian university students: a mixed methods study [Factores de riesgo para la ideación suicida en estudiantes universitarios brasileños: un estudio de métodos mixtos]. Trends in Psychology, 1-29. https://doi. org/10.1007/s43076-024-00402-2

Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. (2024, 10 de septiembre). Un nuevo informe de los CDC muestra el riesgo de suicidio ligado a las condiciones económicas y sociales locales. https://www.cdc.gov/media/es/ releases/2024/s091024-vs-riesgo-suicidio.html

Cross, W. F., Seaburn, D. Gibbs, D., Schmeelk-Cone, K., White, A. M., y Caine, E. D. (2011). Does practice make perfect? A randomized control trial of behavioral rehearsal on suicide prevention gatekeeper skills [¿La práctica hace al maestro? Un ensayo controlado aleatorio de ensayo conductual sobre habilidades de prevención del suicidio]. The Journal of Primary Prevention, 32(3-4), 195-211.

López, V., Muñoz, N., Figueroa, R. y Coss, M. I. (2024). Informe mensual de suicidios en Puerto Rico, Julio 2024. Departamento de Salud.

Drum, D. J., Brownson, C. Burton Denmark, A. y Smith, S. E. (2009). New data on the nature of suicidal crises in college students: Shifting the paradigm [Nuevos datos sobre la naturaleza de las crisis suicidas en estudiantes universitarios: Cambiando el paradigma]. Professional Psychology: Research and Practice, 40(3), 213-222. http:// dx.doi.org/10.1037/a0014465.supp

Equipo de la RUM. (2023, 30 de octubre). Salud mental y suicidio estudiantil. UNAM Global. https:// unamglobal.unam.mx/global_revista/ salud-mental-y-suicidio-estudiantil/

Feldman, L., Goncalves, L., Chacón, G., Zaragoza, J., Bagés, N., y De Pablo, J. (2008). Relaciones entre estrés académico, apoyo social, salud mental y rendimiento académico en estudiantes universitarios venezolanos. Universitas Psychologica, 7(3), 739-751.

Goldston, D. B., Molock, S. D., Whitbeck, L. B., Murakami, J. L., Zayas, L. H. y Nagayama, G. C.(2008). Cultural considerations in adolescent suicide prevention and psychosocial treatment [Consideraciones culturales en la prevención del suicidio adolescente y el tratamiento psicosocial]. American Psychologist, 63(1), 14-31.

Jiménez, S. y Moreno, A. (2023). Salud mental en la universidad: retos y desafíos desde una perspectiva institucional. Revista de Educación y Salud Mental, 18(1), 22-34.

Krippendorff, K. (2018). Content analysis. An introduction to its methodology [Análisis de contenido. Introducción a su metodología] (4a ed.). Sage Publications Inc.

Lázaro-Pérez, C., Munuera Gómez, P., Martínez-López, J. Á. y Gómez-Galán, J. (2023). Predictive factors of suicidal ideation in Spanish university students: A health, preventive, social, and cultural approach [Factores predictivos de ideación suicida en universitarios españoles: un enfoque sanitario, preventivo, social y cultural]. Journal of Clinical Medicine, 12(3), 1207. https://doi. org/10.3390/jcm12031207

Maldonado-Santiago, N., Rivera Lugo, C., Carmona Parra, J. y Jaramillo Estrada, J. C. (2015). Guía para la Prevención del Suicidio en Jóvenes Universitarios: ¿Qué podemos hacer en casos de suicidio, intentos de suicidio e ideación suicida en nuestros estudiantes? Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.

Maldonado-Santiago, N. y Rivera-Lugo, C. (2015). Prevención del suicidio en adolescentes y jóvenes adultos universitarios. Un acercamiento desde lo psicosocial. Investigación académica subvencionada con Fondos Semilla. Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.

Maldonado-Santiago, N., Rivera-Lugo, C., Vélez-Pérez, D. y Velázquez-González, H. J. (2017). Suicidio y otros comportamientos autodestructivos en jóvenes universitarios: estudio en tres recintos universitarios de tres ciudades de Puerto Rico. En J.A. Carmona et al. (Comp.). El suicidio y otros comportamientos autodestructivos en jóvenes universitarios de Colombia y Puerto Rico: acciones, interacciones y significaciones. Universidad de Manizales.

Meneghel, I. Martínez, I. M. Salanova, M. y De Witte, H. (2019). Promoting academic satisfaction and performance: Building academic resilience through coping strategies [Promover la satisfacción y el rendimiento académico: Desarrollar la resiliencia académica a través de estrategias de afrontamiento]. Psychology in the Schools, 56(6), 875-890. https://doi. org/10.1002/pits.22253

Meneghel, I., Salanova, M. y Martínez, I. M. (2016). Feeling good makes us stronger: How team resilience mediates the effect of positive emotions on team performance [Sentirse bien nos hace más fuertes: cómo la resiliencia del equipo media el efecto de las emociones positivas en el desempeño del equipo]. Journal of Happiness Studies, 17(1) 239-255.

Organización Mundial de la Salud. (2024, 29 de agosto). Suicidio. https://www.who.int/es/ news-room/fact-sheets/detail/suicide

Rau, T., Plener, P., Kliemann, A., Fegert, J. M. y Allroggen, M. (2013). Suicidality among medical –students– A practical guide for staff members in medical schools [Tendencias suicidas entre estudiantes de medicina: una guía práctica para los miembros del personal de las facultades de medicina]. GMS Zeitschrift für Medizinische Ausbildung, 30(4), 1-16.

Restrepo, J. E., Bedoya Cardona, E. Y., Cuartas Montoya, G. P. Cassaretto, M. y Vilela, Y.P. (2023). Academic stress and adaptation to university life: mediation of cognitive-emotional regulation and social support [Estrés académico y adaptación a la vida universitaria: mediación de la regulación cognitivo-emocional y el apoyo social]. Anales de Psicología, 39(1), 62-71. https://dx.doi.org/10.6018/analesps.472201

Seidman, I. (2013). Interviewing as qualitative research. A guide for researchers in education & the social sciences [La entrevista como investigación cualitativa. Una guía para investigadores en educación y ciencias sociales] (4a ed.). Teachers College Press.

Solarte, M., Araujo, O., Muñoz, D., Villalobos, F., Ceballos, A. y Luna, E. (2024). Abriendo puertas para la vida: Programa de prevención de conductas suicidas a través de docentes Gatekeepers. Universidad y Salud, 26(2), 10-18. https://doi.org/10.22267/rus.242602.325

Solarte, M., Jiménez, C. A., y Rodríguez, L. (2024). Docencia universitaria y salud mental: Retos y experiencias en la prevención del suicidio estudiantil. Editorial Académica Latinoamericana.

Solarte, M., Torres, D., y Bocanegra, A. (2024). Docentes ante la salud mental del estudiantado: prácticas, límites y posibilidades. Editorial Universidad Distrital.

Suicide Prevention Resources Center. (2014). Suicide among college and university students in the United States [Suicidio entre estudiantes universitarios en los Estados Unidos]. https:// bit.ly/4fs4jhW

Vélez-Pérez, D., Maldonado-Santiago, N. y Rivera Lugo, C. (2017). Espectro del suicidio en jóvenes universitarios en Puerto Rico. Revista Puertorriqueña de Psicología, 28(1), 34-44.

Villegas Retamal, K., Suárez Vargas, C., Sepúlveda Betancur, A. y Gutiérrez Arroyo, M. (2024).-Soledad, apoyo social percibido y orientación al riesgo suicida en contexto de distanciamiento físico en hombres y mujeres de 18 a 25 años. European Public & Social Innovation Review, 9, 1-17. https://doi. org/10.31637/epsir-2024-1142

Wasserman, D., Hoven, C. W., Wasserman, C., Wall, M., Eisenberg, R., Hadlaczky, G., Kelleher, I., Sarchiapone, M., Apter, A., Balazs, J., Bobes, J., Brunner, R., Corcoran, P., Cosman, D., Guillemin, F., Haring, C., Iosue, M., Kaess, M., Kahn, J., Keeley, H., Musa, G., Nemes, B., Postuvan, V., Saiz, P., Reiter-Theil, S., Varnik, P. Varnik, P. y Carli, V. (2015). School-based suicide prevention programmes: The seyle cluster- randomised, controlled trial [Programas de prevención del suicidio en las escuelas: el ensayo controlado aleatorizado por grupos SEYLE]. The Lancet, 385(9977), 1536-1544. https:// doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61213-7

Wilcox, H. C. Arria, A. M. Caldeira, K. M., Vincent, K. B., Pinchevsky, G. M., y O’Grady, K. E. (2010). Prevalence and predictors of persistent suicide ideation, plans, and attempts during college [Prevalencia y predictores de ideación, planes e intentos de suicidio persistentes durante la uzniversidad]. Journal of Affective Disorders, 127(1), 287-294. https://doi.org/10.1016/j.jad.2010.04.017

World Economic Forum. (2022, 18 de marzo). Cómo pueden las universidades apoyar la salud mental y el bienestar de los estudiantes. https://es.weforum.org/stories/2022/03/como- pueden-las-universidades-apoyar-la-salud- mental-y-el-bienestar-de-los-estudiantes/

Wyman, P. A., Brown, C. H., Inman, J., Cross, W., Schmeelk-Cone, K., Guo, J. y Pena, J. B. (2008). Randomized trial of a gatekeeper program for suicide prevention: 1-year impact on secondary school staff [Ensayo aleatorio de un programa de control de acceso para la prevención del suicidio: impacto a lo largo de un año en el personal de escuelas secundarias]. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76(1), 104-115.

Zalaquett, C. y Rodríguez, E. (2013). La importancia de preparar al profesorado para que pueda asistir a los estudiantes que estén experimentando ansiedad o angustia debido a un evento traumático. Revista Griot, 6(1), 7-17.

-